私が小学生に英語を指導していると、お母さんからよく受ける質問があります。

「英語をもっと書かせなくて大丈夫ですか」

「ドリルや問題集に取り組んだほうがいいですか」

私の答えはいつも決まっています。

「子どもが英語を書くスピードはとても遅いです。そのため学習効率が落ちます。それよりも英語を声に出したほうが効果的ですよ」

このように答えても、お母さん方の表情はあまりスッキリしないことが多いです。

気持ちはとても理解できます。本当に理解しているかどうか、多くの問題をこなして間違えないようになるまで完成度を上げるべきなのでは、と考えているのでしょう。

または、中学生以降の英語のテストを意識して、正しいスペリングで「書ける」ことを大切に考えているのかもしれません。

それでも私は子どもに英語を教えるときは「話す」ことを中心に据えて指導をするように心がけています。なぜなら、会話を意識して学習することが最も英語を効率的に上達させてくれると信じているからです。

今回の記事では、なぜ小学生の英語学習で「会話」を中心に進めたほうがいいのか、について詳しく説明します。

小学生の英語学習はスピーキングを中心に置こう

小学生から英語を始めるとき、一般的には教室に通って教えてもらうことになります。大体は一週間に1レッスンで1時間程度の勉強時間です。

もちろんこれだけで英語力が伸びるはずがありません。家庭学習の質と時間がとても大切になります。

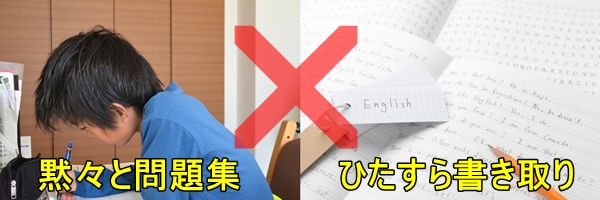

このときに家で子どもが黙々とドリルや問題集に取り組んでいたとしたら、それは要注意です。ドリルをすること自体が問題なのではありません。取り組んでいるときに、声を出さずに英語を勉強していることが問題なのです

小学生の英会話でも文法と単語学習が基本です

小学生から英語を学ぶなら、母国語を覚えたときのように自然と身につけるのは不可能です。大人が学習するときと同じように、文法と英単語の学習が基本となります。

「文法を勉強するから英会話ができない」

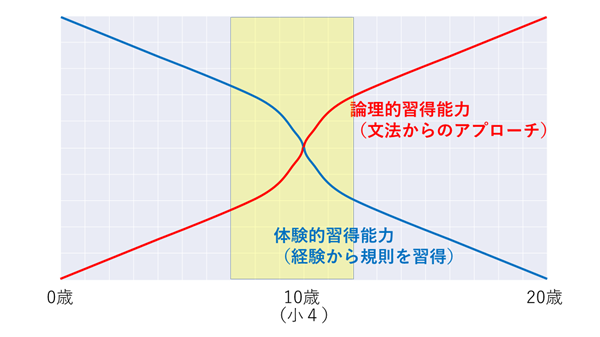

という意見を耳にしますが、完全に間違いです。文法は効率よく語学を学習するためには欠かせないものです。図のように10歳くらいを境に、論理的に言語を習得する能力が伸びるため、文法の学習から入るのは理にかなったアプローチです。

いくら単語を覚えても、文法を学ばないとどのような順番で単語を並べればいいのかがわからないため、会話ができるわけがありません。

まずは、教室に通ったりしながら、英文法の基本と英単語の学習に力をいれましょう。

話せるようになりたいなら、話しなさい

日本の学校教育では、英文法指導に重点が置かれています。効率よく英語を学ぶためのツールである文法を学ぶこと自体は正しいです。しかし、会話をするスキルにつながっていないのは問題です。

私はこの結果は当然だと考えています。なぜならほとんどの日本人学習者は「話す」練習をしていないからです。泳げるようになるためには、プールに入らないとダメです。プールサイドで教科書を読むだけで泳げるようにはなりません。

このようなことは以前から指摘されていますが、まったく修正されません。おそらく生徒も先生も「具体的にどうすればよいのか」を理解して実行しないからです。

お母さんのアドバイスは先生や教材よりも大切

そこで大切になるのが、家庭での英語学習です。

話せるようになるための正しい英語学習をしているかどうか、について子どもの様子を観察し、お母さんから正しくアドバイスしていただきたいと思います。

子どもは「勉強」とは他教科と同様「黙って机に向かって問題集に取り組むこと」と思い込んでいます。これを英語にも当てはめてしまうため、英会話を意識した音読を取り入れさせることは容易ではありません。

中学生になると「英語を口に出すことが恥ずかしい」と考えるようになるため、どんなに親や先生が音読するようにアドバイスをしても、聞く耳を持ちません。小学生のうちに英語を正しく学習する方法を身につけるのがとても大切です。

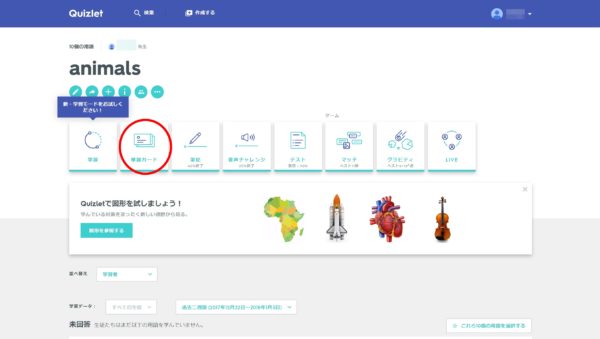

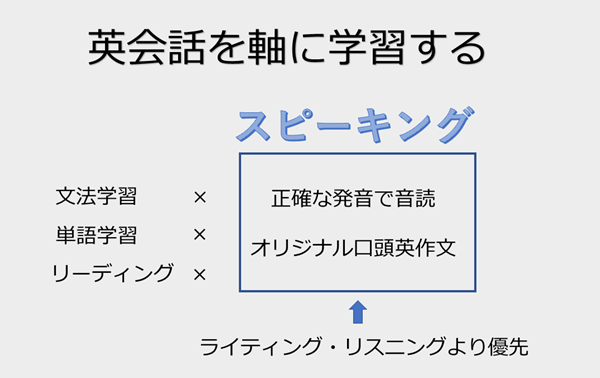

英会話を学習の軸に据えよう:具体的方法

家庭でできる英会話の具体的な方法について説明します。

特別な教材やプログラムは必要ありません。英語教室で使用しているテキストで充分です。テキストには文法や語法の説明と例文が必ず載っているはずです。

これらの例文をその使用場面を具体的に想像しながら、何度も音読するだけです。単語を学んだら、その例文を音読します。そして、簡単な文でよいので、その単語を使って口頭英作文をするだけです。

文法にしろ単語にしろ、英語を学んでいるときには常に「英会話するために何とか使ってみよう」という気持ちと行動が肝心です。

以下、英会話を学習の軸に据えなければいけない理由について詳しく説明します。

英文法は例文音読で暗記から解放される

例えば動名詞(動詞-ingにして名詞のように使えるもの)を習っているとします。enjoyの後ろにはto do (不定詞)ではなく-ing(動名詞)を使用しなければいけません。

正)I enjoyed playing the guitar.

誤)I enjoyed to play the guitar.

enjoyの他にも、give up, finishなどは同じ使い方をする動詞です。このような文法事項を学ぶとき、ほとんどの子どもはルールの「解説」を覚えようとします。

これはとても効率の悪い勉強法です。それよりも、例文を何度も音読したほうが話が早いはずです。enjoy-ingと言わないと気持ちが悪い、という感覚が芽生えるまで繰り返します。

このように言うと、「文を暗記しているだけ」に感じるかもしれません。しかし、暗記するのと、何度も繰り返した結果として「覚えている」のではまったく努力の方向と結果が異なります。

さらに、自分が楽しんだ経験をオリジナル英作文してみます。ゲームをしたなら次のようになります。

theを落としたりするくらいの間違いは、ここでは問題ありません。今回はenjoy-ingがテーマなので、これを使って自分の体験を表現できればOKです。

さらに5W1H(What, Who, Where, When, Why, How)を意識して、情報を足せるなら最高です。

小学生でここまで作れたら素晴らしいレベルです。

このような練習をあらゆる機会に取り入れていきます。これを継続することで英会話は上達します。

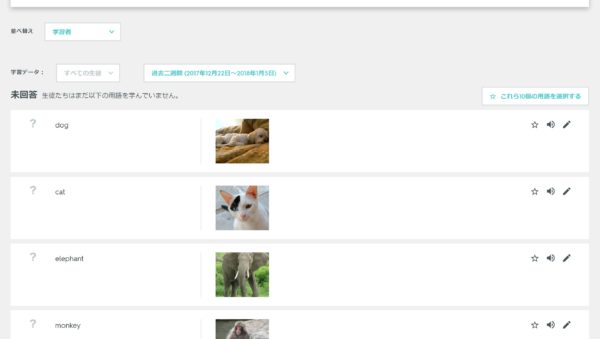

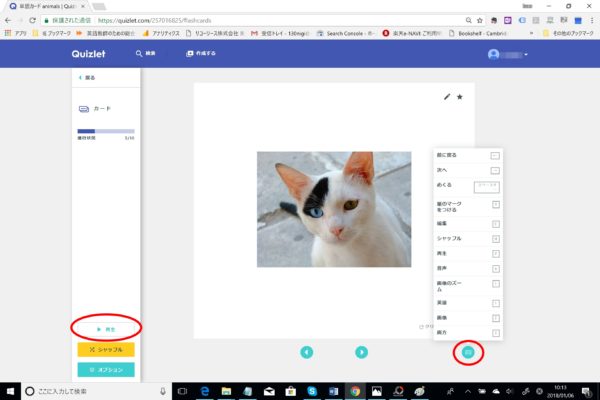

単語学習では必ず口頭英作文をしてみる

単語学習においても、同様の英会話の訓練が有効です。例えば、名詞のdictionaryを覚えるときには、最初に正しい発音で読めるようにします。次に簡単な英文でいいので使ってみることが必要です。

This dictionary is heavy.(この辞書は重い)

This dictionary has a lot of words.(この辞書はたくさんの単語が載っている)

最初は1文を考えるだけでも大変です。また、それが正しいかどうか確かめられないため、モヤモヤする気持ちもわかります。

しかし、この場合は正確性よりもとにかく使ってみるという経験が大切です。このステップを大切にすると、単語の数が増えるにしたがって表現が豊かになっていきます。

英単語とそれに対応する日本語訳だけを暗記しても、読めるようになっても話せるようにはなりません。使えるようになるためには、使わないといけないからです。

馬鹿馬鹿しいほど簡単な理屈ですが、ほとんどの人はこの過程を飛ばしてしまいます。

小学生はライティングよりも英会話を優先すべき理由

英語4技能のうち、スピーキングとライティングはどちらもアウトプット型の能力です。この二つの能力には強い相関関係があります。また、高校入試にはライティングが必須となるため、スピーキングではなくライティングのほうが重視される傾向があります。

しかし、私はスピーキングを重視するべきだと考えます。なぜなら、スピーキングとは「一瞬で行うライティング(英作文)」だからです。

瞬間的に英作文をしてそれを口から音で出すのがスピーキングです。これができるなら、ゆっくり考えられる英作文は余裕をもって取り組めるはずです。

もちろん正しいスペリングを書けなければいけませんが、正しく読める子どもはスペリングにも反映されるため、スペリングミスが少ない傾向があります。

このように、小学生の英語学習において英会話のための特別なテキストは必要ありません。普段使っているテキストの利用の仕方を音声中心にするだけです。また、書くことよりも話すことに主眼を置くと効率よく英語を学べます。

この部分をきちんとできているかどうかについて、お母さんにチェックしてもらえたら、小学生の英語力は必ず伸びるはずです。

お母さんがやってはいけない英語指導とは

反対に、家庭学習でお母さんが子どもに対してやらせてはいけない指導について述べます。

親は、自分の英語学習体験に基づいて「子どものためを思って」指導するため、なかなか自分では気がつきにくいのが特徴です。

以下、具体例を挙げて説明します。

ドリルや問題集にひたすら取り組ませる

ドリルや問題集をすること自体には何も問題ありません。問題なのは、子どもが静かに問題をこなす様子を見て満足してしまうことです。

先述したとおり、これでは受け身の学習(インプット)だけなので、英語を話せるようにはなりません。

例えば穴埋め問題をひとつやったら、その解答文を何度も声に出して読んでみることが必要です。さらに、一部を自分の体験と置き換えて、オリジナルの英作文をしてみるのも英会話練習には非常に効果的です。

静かに勉強しているのは英語に関しては「ほとんど学んでいない」ということです。

単語を紙に書いて覚えさせる

「単語は紙に書いて覚えなさい」と指導する英語の先生は少なくありません。

私も書くことは全否定はしません。学習初期の場合は、英語の発音とスペリングのすり合わせをするために、ぶつぶつつぶやきがなら単語を書くのも良い勉強法だと思います。

しかし大量の単語を覚えて、使えるようになりたいなら、これでは効率が悪すぎます。試しに小学生に英単語を書かせてみればわかりますが、internationalという一単語を書くだけで30秒以上かかることも珍しくありません。

声に出して読めば、2秒で終わります。しかもこの単語は、音とスペリングが一致しているので、正確に読めればスペリングも正確に書けるようになります。

声に出しながら紙に書けばまだマシですが、子どもが一人で学習するとつい無言でひたすら紙に書くようになってしまいがちです。

平凡な英文を馬鹿にしない

教科書には平凡な英文が多いです。また英語の教科書が批判されるとき、「使用されている英文が不自然である」と指摘する人がいます。

例えば、This is a pen.(これはペンです)です。このような英文は使う機会がないので、覚える意味がない、という批判です。

しかし、私はそうは思いません。この文を音読して学ぶべきなのは、意味の丸暗記ではなく、近くにあるものを説明するときに使える「文の構造」です。

a penのところはa CD, a flash light(懐中電灯)などさまざまなものに置き換えられます。複数形にするなら、最初のthis は these にしてThese are pens.にします。

さらに物だけではなく、近くにいる人にもThis is は使えます。This is Mike.といえば、「こちらはマイクです」という意味になります。

このように一見つまらない英文も、構造を学ぶ意識で取り組むと万能な文であることがわかります。一方、ネイティブも使用するイケてるフレーズはぴったりくる場面がやってこないと、なかなか口にすることはありません。

一見平凡そうな英文ばかりに見えても、大切な文の構造を学んでいます。ネイティブフレーズも覚えたほうがいいのは確かですが、そればかりに固執するのはやめましょう。

英会話の練習は自習がはかどる

ここまでの説明で、英会話の練習は特別なメニューが必要なわけではありません。普段の英語学習の中に音読や簡単な口頭英作文を取り入れるだけです。

週1回のスクールで会話が上達するのではなく、訓練の場は過程学習であるといえます。ここでは、先生がいる英会話教室と家庭での英語学習の関係について、深く考えてみます。

相手がいる英会話は試合

かなりの英語上級者であっても、ネイティブとの会話には苦労するものです。理由はさまざまですが、教科書に載っていないような表現や話題を気にせずに使用するからです。

まさに何でもありの世界のため、基本を忠実に学んできた学習者は戸惑ってしまいます。

自分の英語がどこまで通じるのかを試す機会はモチベーションの維持のために重要です。これはスポーツに例えると試合のようなものです。

部活で練習を一生懸命するのは試合で勝ちたいからです。もし、そのスポーツに試合がなければ、多くの場合モチベーションを維持するのは困難です。

相手を立てて英語を話す機会はできればあったほうがいいです。英会話教室でもいいしオンライン英会話を利用してもかまいません。日頃の自分の勉強の成果を試すための機会を持たせるようにしましょう。

英会話の自習は練習

先述の通り、試合は大切です。しかし、練習のない部活はありません。レベルアップのためには練習が不可欠です。

家で学ぶときは、英語で話しかける相手はいません。仮想の場面を描きながらひとり言のように英語を話すことになります。

例えば過去形を習ったら、昨日やったことを英語で表現してみればいいのです。I got up at six. I brushed my teeth. I washed my face. I ate breakfast. I left for school. I arrived at school at 8:00. という感じです。

過去形がわからなければ辞書を調べましょう。相手を待たせているわけではないので、落ち着いて何度でも言い直せるのが家庭学習のよいところです。

このように家庭でも英語を使ってみることが会話練習の中心となります。どうしてもうまく言えなかったら、次のレッスンのときに先生に聞けば前向きな姿勢でレッスンを受けられます。

試合と練習をバランスよく続けよう

これまで見てきたように、スポーツのレベルアップのためには、試合と練習の両方が必要です。同様に、英語学習においても実践で使う場とレベルアップのための自習の時間がバランスよくあることが大切です。

お母さんは、子どもの英語学習を英会話スクールに丸投げするのではなく、普段の学習が英語を話すことを軸に行われているかどうかをチェックする必要があります。簡単にいえば、音読しているかどうかを観察するだけでよいのです。

このような取り組みが実を結ぶまでには時間がかかります。目に見える成果が表れるまでに年単位が必要な場合もあります。それでも正しい努力をしていれば必ず結果はついてくるので、辛抱強く取り組ませることが大切です。

そのためには押し付けでは禁物です。英語の楽しさや達成感を少しずつ感じさせたり、ちょっとした向上をほめてあげることが子どものやる気を高めることになります。

まとめ

小学生が英語を学ぶときは、英会話を中心に据えましょう。しかし、「相手がいないと英会話を練習できない」と考えるのは間違いです。

文法を学んでいるときに例文を音読したり、一部を自分の事例に置き換えて口頭英作文をすることで英会話の練習ができます。

単語を覚えるときも、その単語を使って簡単な口頭英作文をすることが英会話の基礎トレーニングになります。

子どもに英語を書かせないことに不安を覚える人も多いかもしれません。書くこと自体は問題ありませんが、やはり学習の中心には「会話」をもってくるべきです。英会話は瞬時に行う英作文なので、英会話が得意ならライティングにも好影響を与えます。

家庭での英語学習はスポーツの練習に相当します。週一回のスクールに丸投げするのではなく、家庭学習の充実のため、お母さんからアドバイスをしていただきたいと思います。