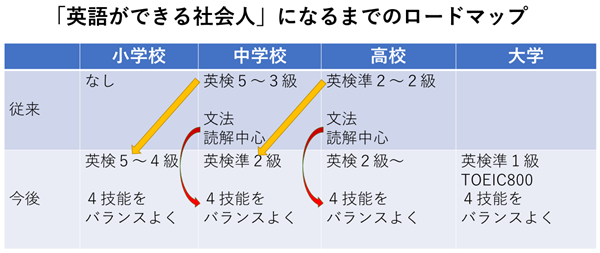

公立中学校に通う生徒は3年生になると高校受験を意識して勉強し始めます。10年前なら本格的な受験対策は夏休みからで充分間に合いました。

しかし、最近では難関校では都道府県で共通の問題ではなく、学校ごとの「自校作成問題」を出すようになりました。

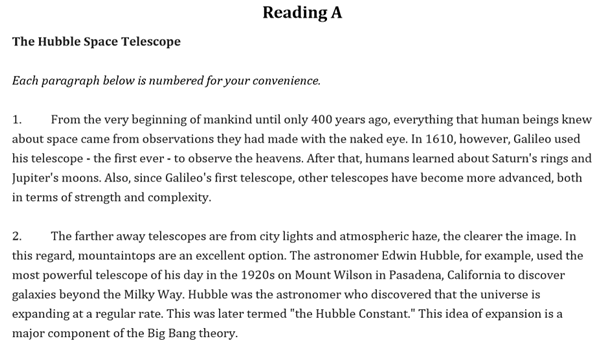

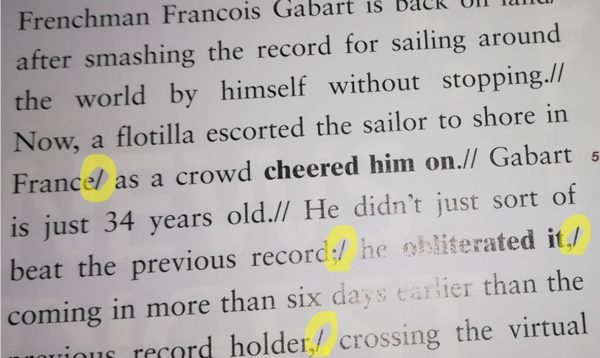

東京都立高校の自校作成問題を詳しく見てみると、問題の難易度が高いだけでなく、英文の量がとにかく多いです。1分間に読む単語数をWPM(Word Per Minute)で表しますが、150WPM(中学生レベルなら最速)で読み続けてもほとんど見直す時間がないほどの量です。

学校の授業では精読(正確に読む)が中心です。教科書の1~2ページを1時間かけて正確な意味を解釈する、という授業スタイルです。精読だけでは、3年生の夏休みから本格的に長文対策に取り組んでも、難関校志望の場合は間に合いません。

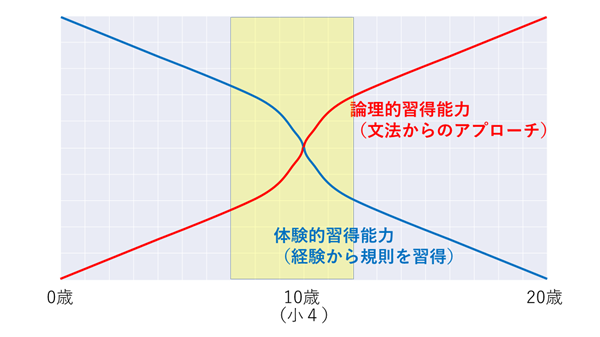

私はある程度英語力があるのなら、小学生のうちから「多読」の習慣を取り入れるべきたと考えています。多読とは、語彙レベルの平易な英文を大量に長時間読み続けるリーディングです。

多読を通して子どもは豊かな語彙力を身につけます(詳細についてはこちらの記事をお読みください)。今回は、語彙力以外で多読によって得られるメリットについて詳しく説明します。

子どもの英語学習に多読を取り入れよう

過去形や助動詞をひと通り習ったら、小学生から英語の多読にチャレンジして欲しいと思います。物語はどうしても過去形中心で書かれるため、英検4級程度の文法知識が前提となります。

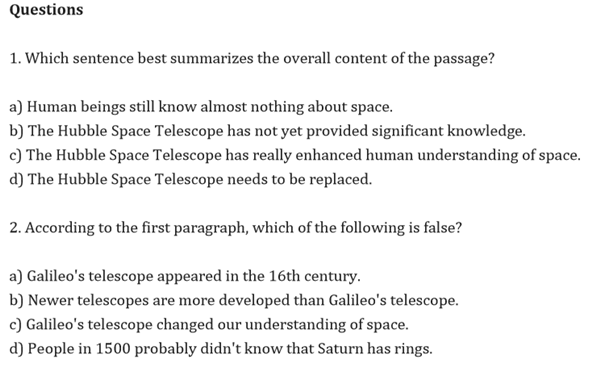

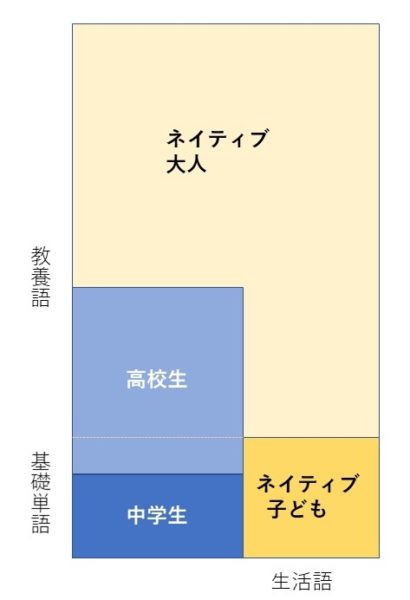

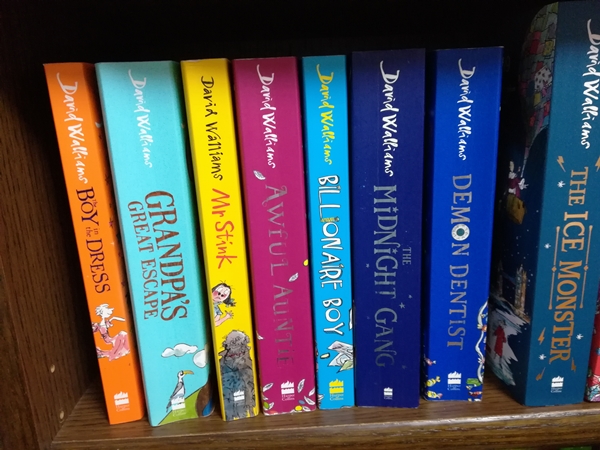

小学生の英語多読には、普通の洋書ではなく「語彙制限本」と呼ばれるものを教材にします。語彙制限本とは語彙レベルに応じて使用される単語レベルを調節して書かれた本のことです。

例えば、英単語1000語レベルの学習者でも読めるように書かれているため、辞書を引かずにストーリー展開に集中できます。ときどきレベル外の単語も登場しますが、その場合は注釈がつくようになっています。

多読の最大のメリットは語彙力が豊かになるところですが、それ以外にも英語の多読によって得られることを中心に説明します。

英文法の定着

文法は知識として覚えるだけではダメです。多読のなかで覚えた知識を何度も確認することで、記憶が強化されていきます。

例えば、money(お金)は数えられない名詞です。これを知識として覚えても、すぐに忘れてしまいます。また、英語を話したり書いたりするときに、数えられない名詞として使えないと意味がありません。

本を読んでいて、主人公が財布を拾ったとします。“Wow, there is so much money inside the wallet.”(ウォー!財布の中にたくさんお金がある!)というセリフを読んだとき、これまで覚えた知識が活躍します。

moneyは数えられない名詞なので、「たくさんのお金」というときはa lot of moneyかmuch moneyで表現します。そして動詞は単数扱いのisとなります。

文法知識として覚えたことが、多読を通じておもしろいストーリーの中で実際に使われているのを何度も確認することになります。無理に暗記している状態から、自然と頭の中に定着していきます。

また、まだ習っていない文法が文中に使われているとモヤモヤした感じが残ることがあります。軽いフラストレーションは語学のモチベーションを高めてくれます。

しばらくして昔に読んだ本を取り出して読み返すとき、以前よくわからなかったところがスラスラと頭に入ってくると自分の成長を実感できます。テストの点数が上がるよりも、このような瞬間に英語スイッチが入るものです。

読書を通じて異文化を学べる

簡単な英語で書かれてあっても、小説の舞台は外国です。日本とは異なる文化を垣間見ることができるため、異文化を学べる絶好の機会です。

小説は空間だけでなく、時代も飛び越えられます。古代ギリシアの話を読めば、演劇では男性が女性を演じていたとか、そのような知識が自然と身につきます。

留学をしなくても、英語を通じて歴史や多国の文化を深く知ることができるのが多読のよいところです。

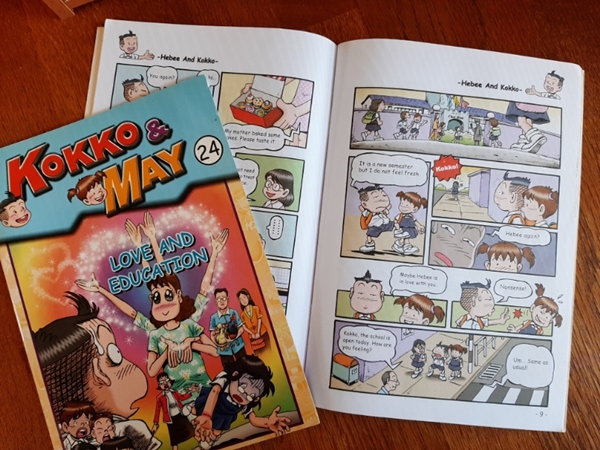

マレーシアに住んでいた頃、子どもに「KOKKO & MAY」という英語版のマンガを買ってあげました。チャイニーズ系マレーシア人の男の子が主人公のマンガで、マレーシアの文化や習慣が満載でした。

学校の先生が生徒を棒でたたく指導をしているシーンなどがあり、日本との違いを興味深く感じたものです。実際に現地の親に確認すると、チャイニーズ系の学校では体罰は普通に認められている、とのことでした。

入試や英検の長文問題が楽になる

多読の楽しさがわかると、小学生でも1時間くらい英語を読み続けることができるようになります。この能力は、受験のときに大いに役に立ちます。

最近の難関公立高校の入試問題を見ると、英語の語数が驚くほど多いです。これは成績上位の生徒の点数を少しでも散らして評価しやすいようにするためです。都立の難関校では英語の合格基準が60点あたりになるように調節されています。

中学3年生になってから初めて長文に取り組む生徒と、小学生時代から英語の読書習慣がある生徒では大きな差が開くはずです。

語彙制限本であっても一冊の本の英語のボリュームはかなりのものです。この長さの英語を読むことに慣れていれば、英語の入試問題を読むのも苦になりません。

また、検定試験でも同様のことが当てはまります。社会人が受験するTOEICのリーディングパートでは速読だけでなく、斜め読みの技術がないと制限時間内に終了できません。

従来のように短めの文を細かく分析しながら読む「精読」に加えて、大量の英文をスピーディーに読む「多読」の能力は必須です。

読書の力は日本語も英語も共通

英語の本ばかり読ませると日本語能力に悪影響があるのでは、と心配されるお母さんもいるかもしれません。しかし、その心配は不要です。

どんな言語においても読書は教養を深めるために大切なものです。

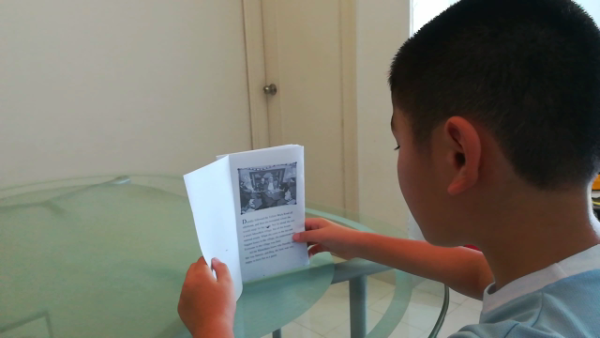

我が家では息子が海外のインター校にいた間は、英語の読書に力を入れました。会話は学校で自然と身に付くため、リーディングは意識的に取り組みました。

子どもが好きそうなジャンルの本を目につくところに放置しておくと、いつの間にか本好きになっていました。

Year5(日本の小4)のときにはハリーポッター全巻を原書で読み切りました。もちろん知らない単語はたくさんあったようですが、読み飛ばしたり類推したりしたようです。

帰国後、日本語能力の低下がないか心配でしたが、杞憂に終わりました。国語の読解問題のテスト結果を見ると、それほど悪くなかったからです。

行間を読む力は、どの言語の読書をしても養われます。おそらく英語の読書を通じてそのような訓練をしていたため、日本語で読んでも登場人物の本当の気持ちなどが直接書かれていなくても予想できるようになっているのです。

英語の多読を続けると国語の読解力にも好影響を与えます。安心して取り組むようにしましょう。

まとめ

難関校の高校入試問題で、英語の長文量がとても増えています。かつては中3から長文対策をすれば間に合いましたが、今後はそれでは間に合いません。小学生から英語の多読に慣れ親しませることで、大量の英文を制限時間内に読み終わるようになります。

多読を通じて語彙力が向上するのは間違いありません。しかし、多読のメリットにはそれ以外にもあります。

参考書や問題集で知識として蓄えた文法をさまざまな文脈の中で確認することで、すぐに忘れてしまう知識ではなく一生頭に残るようになります。また、多読をすると舞台となっている国の文化や歴史についても深く知ることになります。

多読の楽しみを知ると、子どもでも1時間を超えて英語を読み続けるようになります。このような経験を積んでおくと、大量の英文を制限時間内に処理しなければならない入試や検定試験でもあわてずに済みます。

英検4級程度の英語力がついてきたら、子どもの英語教育に多読を取り入れましょう。