先日、何気なく近所を歩いていると喫茶店や花屋さんの入口の営業時間が目に留まりました。気になったのは時間ではなく、開店と閉店の意味で使われている「OPEN/CLOSE」の英語の間違いに気づいたからです。

「開店」は英語でOPEN、「閉店」はCLOSEDが正しい表記です。駅に行くまでの10分間、すべての店の入り口をチェックしたところかなりの店がOPEN/ CLOSEと間違った表記をしていました。

今回は、なぜOPEN/ CLOSEDと表記するのが正しいのかについて説明します。子どもと外出するときに説明してあげれば、歩きながらでも英語の勉強になります。また、今回の事例を通して、効率の良い文法学習についても説明します。

お店の営業看板のOPENとCLOSED

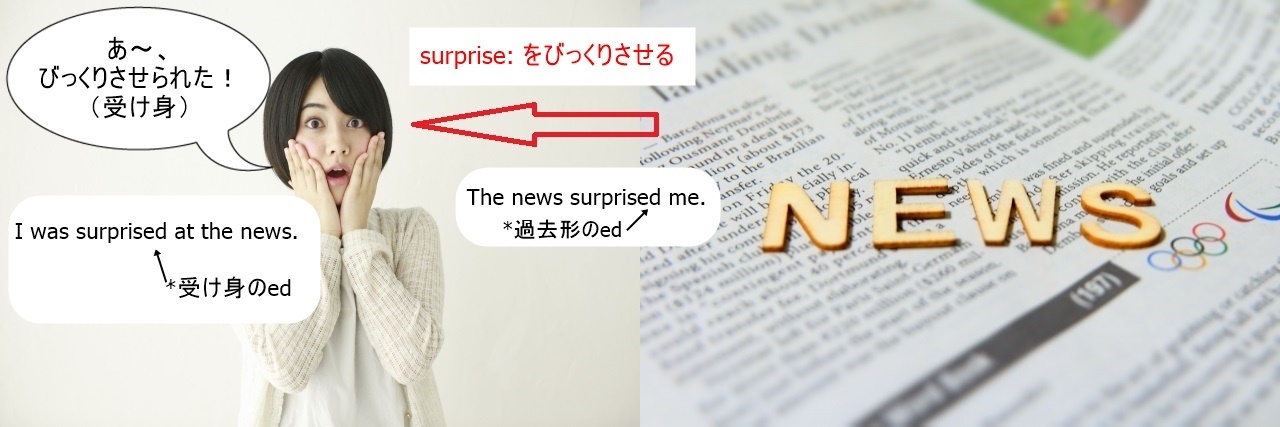

日本の多くの店の入り口に見られるOPENとCLOSEの表記は誤りで、正しくはOPENとCLOSEDです。文章にすると、We’re open.(我々は営業中です)とWe’re closed.(我々は閉まっています)となります。

ここで多くの人が疑問に感じるのは、なぜOPEN/CLOSEやOPENED/CLOSEDでは間違いなのかということです。その理由について、一つずつ説明します。

OPEN/CLOSEが間違っている理由とは

OPENは形容詞で「開いている・営業中の」という意味です。だから、そのままの形でまったく問題ありません。

一方、CLOSEを形容詞として使うと、発音は「クロース」となり意味は「近い」という意味です。つまり「閉まった・閉店中の」という意味はありません。

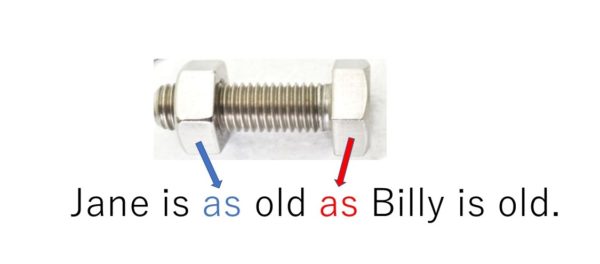

「閉まった」という形容詞がないので、「閉める」という意味の動詞CLOSE(発音:クローズ)を「閉められた」という形容詞のような形に変化させます。文法用語で説明すると、動詞を過去分詞形のCLOSEDにすることで形容詞の代用とします。

上記の理由から、開店中は形容詞のOPENを閉店中は動詞CLOSEの過去分詞形であるCLOSEDで表すのが正解です。

両方とも過去分詞形のOPENEDとCLOSEDではダメな理由

ここで一つ疑問が浮かびます。OPENには動詞として「開く」という意味があります。過去分詞形にすれば「開かれた」の意味になるので、いっそOPENではなくOPENEDにしたほうがCLOSEDと統一感が出ます。

しかし、実際はOPENEDは使いません。これには二つ理由があります。

一つ目は、OPENという立派な形容詞があるため、わざわざ動詞を変形させる必要がないからです。

二つ目の理由は、動詞としてのOPENには「開業する」という意味で使用されます。新規に開業する場合または通常の営業が開業するという意味です。一方、形容詞のOPENは開業中の状態を表しています。

最初に示した通り、お店の看板のOPENとCLOSEDは、We’re open. とWe’re closed.を省略したものです。

営業中・閉店中という状態を表現するためには、やはり形容詞のOPENと動詞の過去分詞形のCLOSEDが最適ということになります。

小学生から身につけたい英語文法の勉強法とは

「ずいぶんと細かい英文法の知識ばかりで、覚えられないよ」と嫌気がさしたお母さんもいることでしょう。私はこのような知識を暗記して欲しいとは、まったく思っていません。私が子どもに英文法を教えるときも、「〇〇は決まっていることだから暗記しなさい」という指示を出すことはほとんどありません。

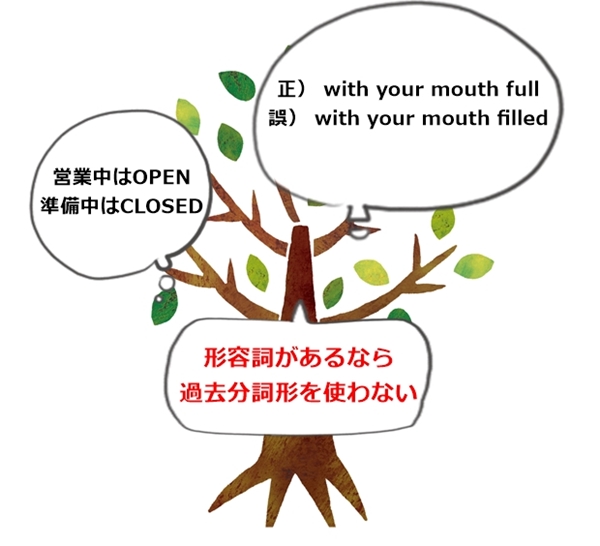

このような細かい知識は、いわゆる枝葉末節です。このような一事例から、木の幹に相当する「考え方」や「法則」を見つけ出すことが本当の学習です。

たとえば、今回のOPEN/CLOSEDの学習から見えてくるのは「もともと立派な形容詞で表現できることは、わざわざ動詞の過去分詞形で代用することはない」という英語の考え方です。これだけをしっかりと理解すると、その他の事例にも応用できます。

高校の英語の時間、Don’t speak with your mouth full.(口いっぱいに食べ物を入れたまま話してはいけません)という英文を習いました。「full は filled にしない理由は何ですか」と私は先生に質問しました。

その先生は「そう決まっているから、覚えるしかない」と答えましたが、今考えるとお粗末な指導です。

きちんと学んだ先生なら、「full(いっぱいになっている)という立派な形容詞があるので、わざわざ動詞 fill(満たす)の過去分詞形 filledを使う必要がないからです」と答えたでしょう。

英語が苦手な人は枝葉末節を暗記しようとするから、英語の勉強が大変になり、応用が利かないことになります。そうではなくて幹となる根底の考え方を理解し、事例ごとに応用していくのが英語が得意になる勉強法です。

まとめ

街のお店の前を通ると、営業時間外の意味でCLOSEの看板を出しているところがありますが、英語としては誤りです。正しくはOPENとCLOSEDが正解です。

OPENをOPENEDにしない理由は、形容詞のOPENで用が足りるからです。動詞を過去分詞形にすれば確かに形容詞的に使えますが、本物の形容詞より優先されることはありません。この考え方をしっかりと理解すれば、個別の事柄にも応用させることができます。

街で見かけるたった一つの看板からも、このように大切な考え方を学ぶことができます。机に向かってワークブックに取り組むだけが勉強ではないことを頭に入れながら、子どもの英語教育をサポートしましょう。

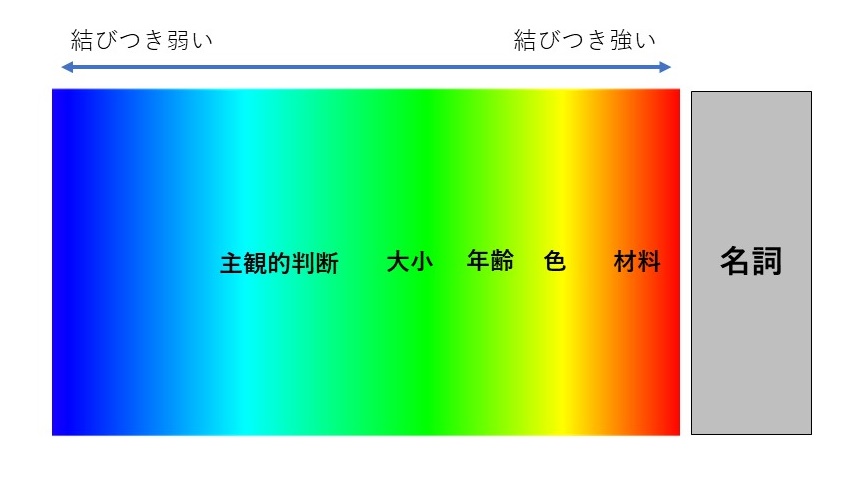

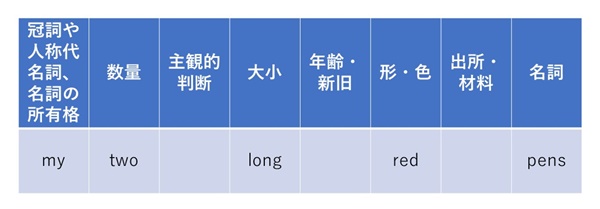

上記の説明で示した具体例は、あくまでも説明用のものです。実際は連続して形容詞を多用するのは避けられます。通常使用される形容詞は3つまでです。

上記の説明で示した具体例は、あくまでも説明用のものです。実際は連続して形容詞を多用するのは避けられます。通常使用される形容詞は3つまでです。