我が家には小学生の子どもがいますが私立中学の受験は考えておらず、割とのんびりと生活しています。日が暮れるまで校庭で遊び、帰ってから宿題をやる程度の毎日です。

一方、私の住む地域では教育熱心な家庭が多く、中学受験に向けて夜遅くまで塾に通う小学生が大勢います。夜9時頃の塾帰りの小学生を見て「小学生なのにすごいな」と感心していました。

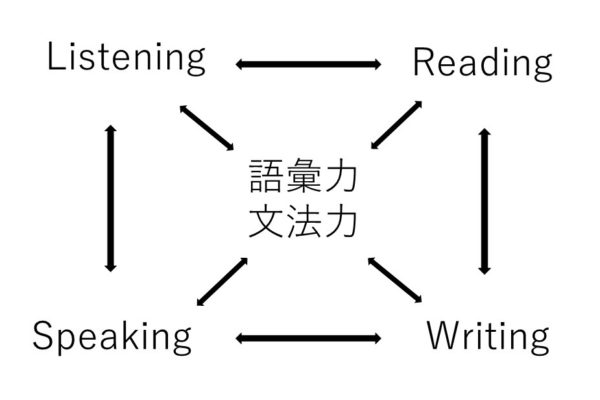

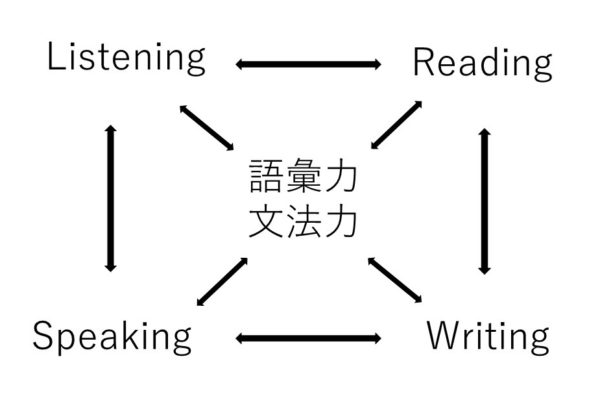

先日何気なく塾のチラシを読んでいると、「中学受験で英語入試を採用する学校が増加している」という記事がありました。大学入試改革における英語4技能の総合評価と小学校での英語の教科化の影響です。

中学受験の英語試験について私はこれまでまったく知識がありませんでした。しかし、中学受験における英語入試についていろいろと調べてみたところ、いろいろと学びがありました。小学生の子どもを持つお母さんで中学受験を検討されている方に、私なりの見解を交えて解説します。

中学受験で英語入試を実施する学校は年々増加

首都圏模試センターの資料によると、2019年首都圏中学入試での「英語(選択)入試」(帰国生入試以外)の実施校は私立と国立を合わせて125校でした。5年前の2014年はわずかに15校だったことを考えると、大幅に増加しています。

*詳しい資料はこちらからダウンロード:https://www.syutoken-mosi.co.jp/blog/upload/a09cfcb8651fbddc970d8acb8d509148_7.pdf

(首都圏模試センター)

資料を細かく調べると、試験形態や英語を含めた科目数はバラバラです。それぞれの学校が独自の基準を設けて、試行錯誤している様子がわかります。基本的な問題を出す学校から、小学生向けとは思えないような難問を出す学校まで難易度もさまざまです。

中学受験の英語入試2つのタイプとは

中学受験の英語入試には大きく2つのタイプがあります。一つ目は、帰国子女向けの英語入試です。親の海外勤務に帯同し海外で教育を受けた子どもが、中学受験を機に帰国するケースを想定しています。

生徒募集要項にある「帰国生入試」はこれに該当します。出願資格には、海外在留期間〇年以上などの条件があります。

もう一つのタイプは、日本で生まれ育った普通の小学生が対象の「英語選択入試」です。英語を小学校の間学び、英語が得意科目なのでそれを活かして受験したい、という子どものために一般入試の一形式として英語を選択できるケースです。英語は選択科目であり、受験に必ず必要ではないところがポイントです。

この場合、英語以外の科目については学校ごとに異なりますが、下記のうちのいずれかに分類されます。

算数と英語の2科目で受験

英語のみの1科目で受験

近年増加しているのは、上記のうちのいずれかによる一般入試における英語選択入試です。次に、超難関校や難関校での英語試験導入についての動向について調べてみました。

中学受験:超難関校では英語入試は未実施

「英語選択入試」を採用している中学校は、つい最近までは中堅・下位校だけでした。しかし、2017年から難関校でも徐々に採用されるようになり、2019年度入試では慶応湘南藤沢中等部でも「英語選択入試」がスタートしました。

一方、私のように中学受験に疎い者でも聞いたことのある御三家(麻布・開成・武蔵・桜蔭・雙葉・女子学院)においては、2019年時点では未実施です。

これらの超難関校に入学できるくらいの能力ならば、中学から英語を学んでも大学受験の頃には余裕で英検準1級レベルに到達するでしょう。そのためこれらの学校ではあえて英語を入試科目に入れる必要はない、と判断しているのかもしれません。

中学入試:難関校の英語入試のレベル

超難関校では様子見が続いていますが、難関校では少しずつ英語選択入試を導入する学校が増えています。そこで、実際の英語試験のレベルはどの程度のものなのかを調べてみました。

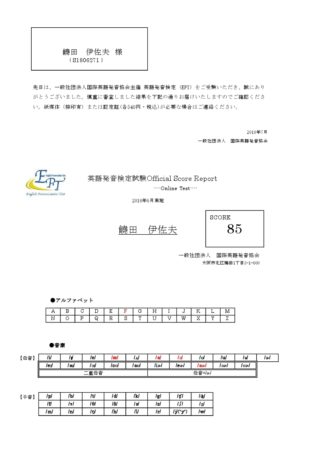

実際に英語入試問題がインターネット上に公開されている学校から、関西の難関校である「西大和学園中学校」の英語入試問題を参考にしました(2018年度英語重視型A方式筆記問題・東京会場)。

西大和学園中学校の英語入試問題の紹介

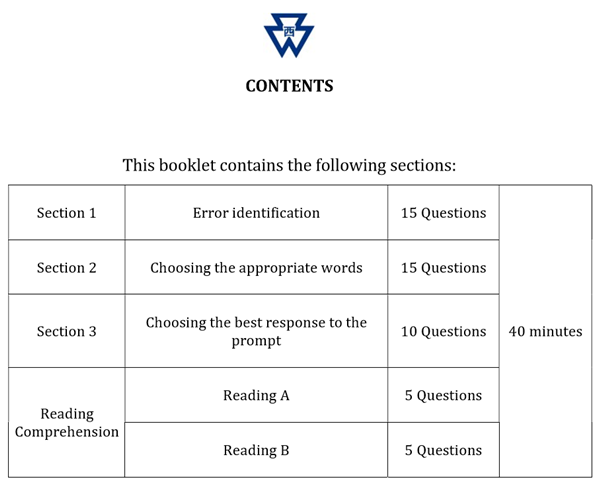

まず、問題用紙の表紙から度肝を抜かれました。目次や注意書きがすべて英語で書かれています。受験生はあらかじめ塾などで何が書かれているかを予習するのでしょうが、小学生向けの試験とは思えない仕様です。

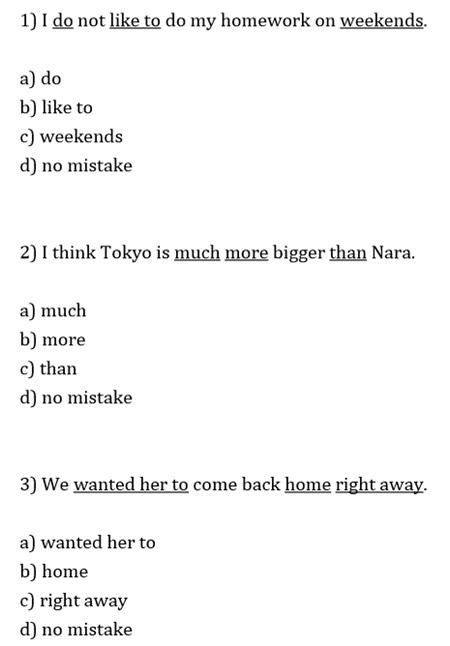

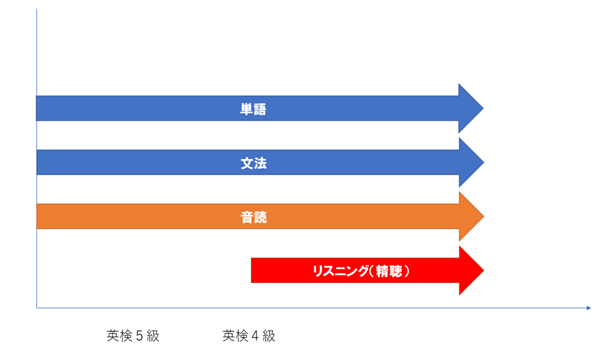

・Section 1: Error identification 文法や語法の誤りを見つける問題(15問)

選択肢をよく見ると、「d 間違いがない」が含まれており、これが難易度を上げています。あいまいな文法理解では正答できない問題で、英検2級に合格できるくらいの英語力が必要です。

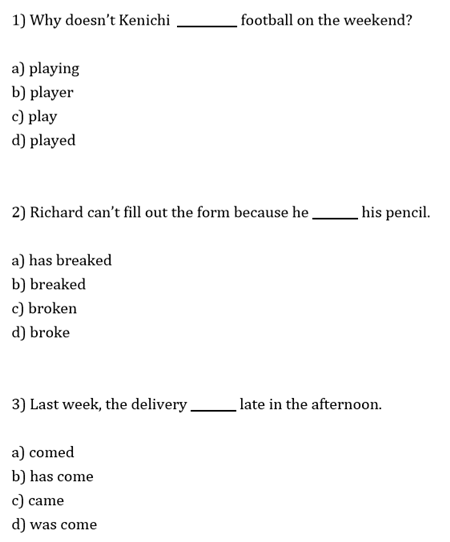

・Section 2: Choosing the appropriate words 文中の空欄に適した語句を選ぶ問題(15問)

過去形と現在分詞形の違い・関係代名詞の正確な知識・高度な語彙が求められます。全問正解する必要はないのでしょうが、私にもわからない単語が含まれている問題がありました。

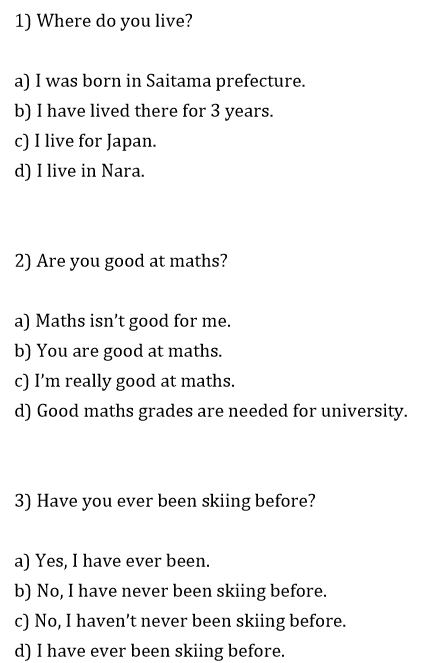

・Section 3: Choosing the best response to the prompt 質問に対する適切な応答を選ぶ問題(10問)

前のセクションと比較すれば、やや易しめの問題ですが、あとに長文が控えているので悩んでいる時間はありません。

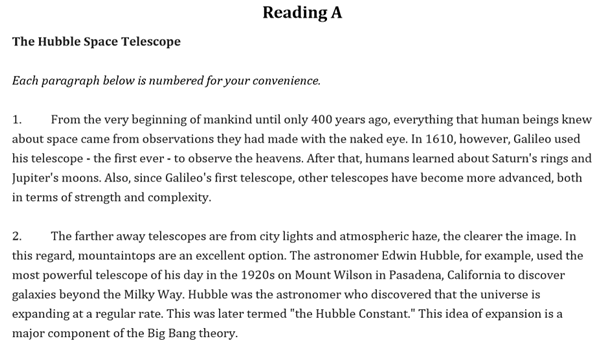

・Reading Comprehension 長文の内容一致問題(2問)

長文の内容一致問題が二つ(それぞれ5問)あります。英検2~準1級レベルのリーディング力が求められます。

正確さだけでなく、圧倒的な速読力が必要です。前半の問題で20分かけたとしたら、一つの長文には答える時間も含めて10分しかかけられません。

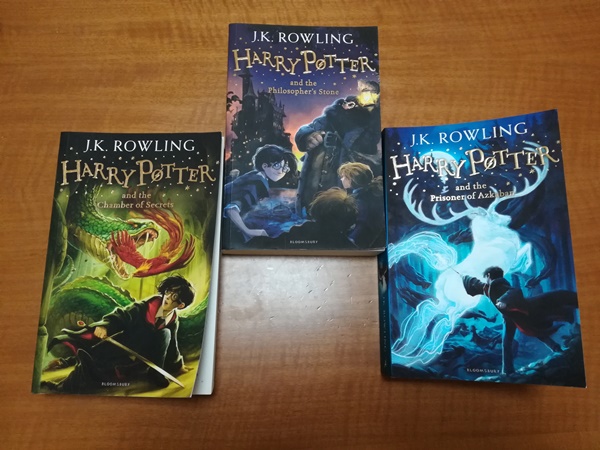

海外のインターナショナルスクールに3年半通った息子は、ハリーポッターシリーズを英語で読めますが、この問題を解かせたところ制限時間ギリギリでした(10問中9問正解)。日本で生まれ育った小学生にこの英語力を求めるとは、もう笑うしかありません。

西大和学園中学校の英語入試は相当難しい

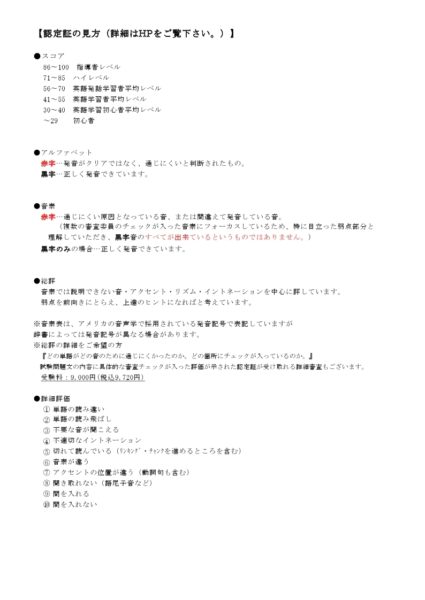

私が過去問を見たところ、問題のレベルは英検2級相当の生徒なら6割くらいは正答できます。しかし、英検2級よりも難易度が高いと感じることが2つあります。

一つ目は解答時間が短いことです。相当な速読力が求められており、同じ文を繰り返し読み直す時間的余裕はありません。

二つ目は扱われるテーマや語彙レベルの高さです。長文ではハッブル宇宙望遠鏡やイギリスの児童文学作家のロアルド・ダールによる『チャーリーとチョコレート工場』がテーマです。これらの知識がなくても解答はできるでしょうが、ある程度の予備知識がなければ小学生でこの内容を理解できる子どもはかなり限られます。

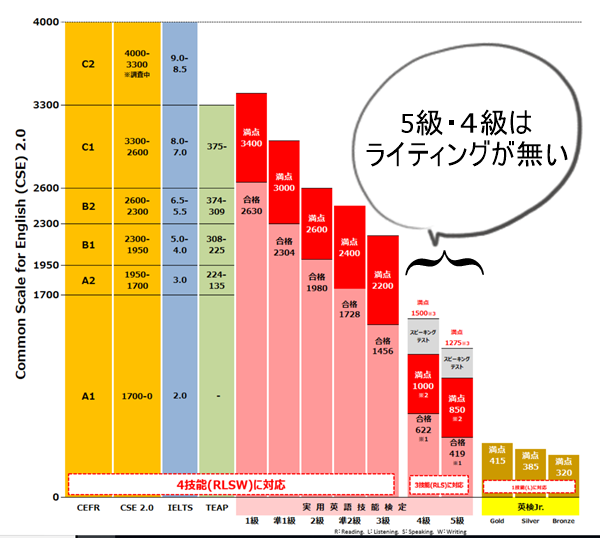

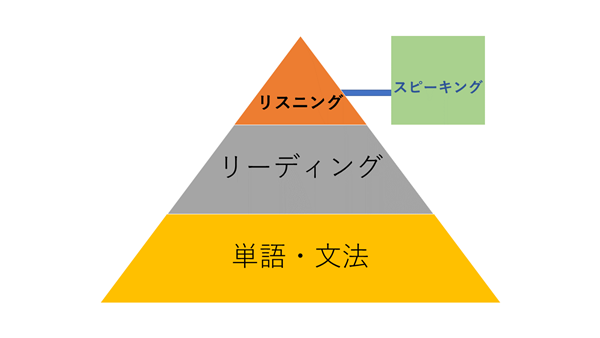

難易度をまとめると、文法力は英検2級レベル、リーディングに関しては英検準1級に近い英語力がなければ高得点を取るのは難しいテストです。

結局、合否を決めるのは日頃の英語トレーニングの質と量です。こちらの動画セミナーで詳しく説明しています。

中学入試:難関校を本気で英語入試で受けるためのプラン

ここまで読んだほとんどのお母さんは「そんなの無理」と思ったことでしょう。実際、その通りで普通に英語を習ったくらいでは、小学6年生でこのテストに自信をもって解答できる子はほとんどいないでしょう。

さすがにこのレベルになると、生まれつきの頭の良さが絶対に必要です。もちろん相応の努力も必要です。ここまで読んでもチャレンジしたい、と思う小学生やお母さんのために一応、私なりのプランを考えてみました。

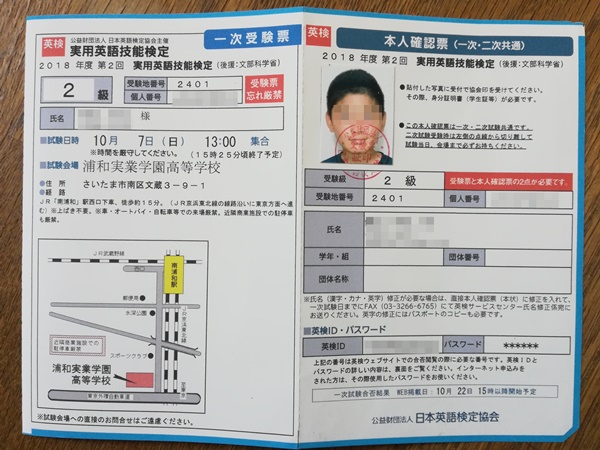

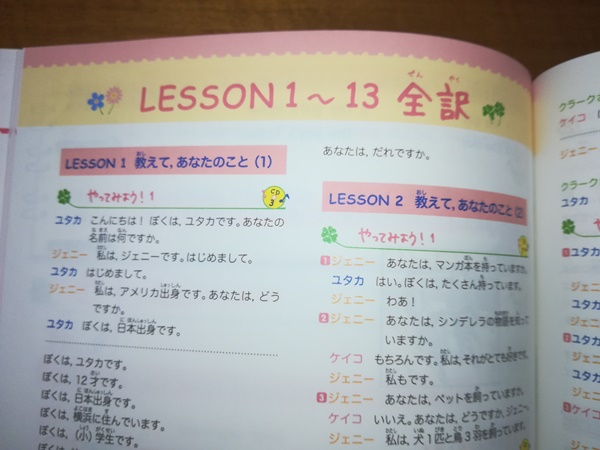

- 小学6年生の夏前までには英検2級取得が最低ライン

難易度から判断すると、小学6年生の6月の英検までには2級を取得しなければなりません。ギリギリの合格ではダメで、あまり試験対策をしなくても余裕をもって合格できるくらいの英語力が必要です。

小学6年生の夏からは文法・語法の細かい知識を完成させつつ、多読と精読に時間をかけてリーディング力を向上させましょう。リーディングだけなら準1級に合格できるくらいの結果が欲しいです。

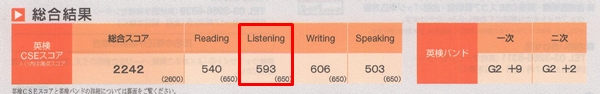

- 小学3年生から本格的な英語学習をスタート

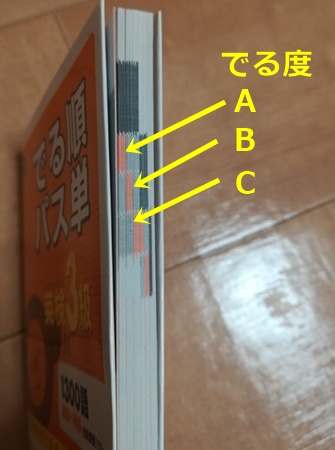

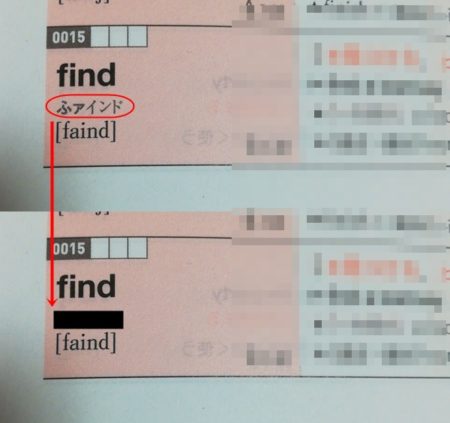

逆算すると、どんなに遅くても小学3年生になったらすぐに本格的な英語学習に取り組まなければいけません。中学レベルの英語は1年半~2年で完成(英検3級レベル)させましょう。

ワークブックに取り組むだけでは不充分です。早い段階から、多読に取り組むことも大切です。使用語彙数が限定された英語の本を日常的に読む習慣を身につけましょう。

英検2級の取得前後からは、語彙数を多少強引に伸ばすことも必要です。具体的には単語帳などを活用しながら、暗記に励む努力が求められます。

- 一般教養も必須

先述のとおり長文で扱われる内容が高度なため、普段から幅広い分野に興味を持つことが大切です。テスト勉強だけでなく、図書館やインターネットなどを活用しながら自ら調べるような習慣が厚みのある知識や教養を作ります。

難関校の中学受験で英語を選択する場合は、相当な時間と努力が必要です。英語を選択できる入試が増えているとはいえ、複数校を受験することを考えると効率の良い方法とはいえない気がします。

英語が好きでたまらなくて何時間勉強しても苦にならず、抜群に英語力が伸びる生徒に限定されそうです。難関校の英語試験については、私はこのように感じました。

中学受験と英語学習の継続は可能か

中学受験の詳細については私は素人です。しかし、メディアなどの情報から相当大変であることは理解できます。受験科目としてではなく、子どもに英語を習わせ続けるかどうか悩むお母さんも多いかもしれません。

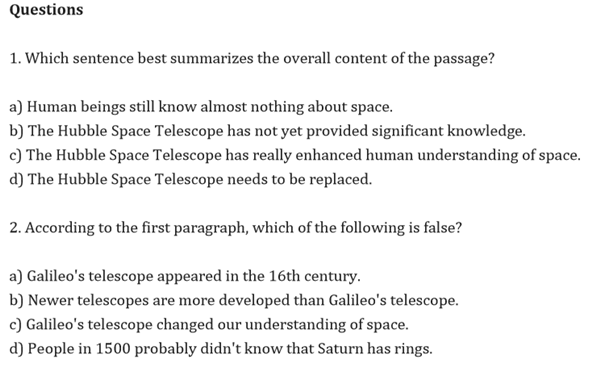

私は、中学受験の勉強をしながら、受験に必須ではない英語を学習し続けることは難しいと推測します。英語は教科の中でも成果が表れるまでに最も時間がかかる科目です。限られた時間のなかで、中学受験と英語学習を両立させるのは困難です。本格的な受験勉強に取り組むならそちらを優先させるほうが効率がいいのは間違いありません。

- 本気で英語入試に絞る子ども以外はおすすめできない

このように考えると、難関校を志望する場合、あえて英語を選択する小学生はどのような子どもでしょうか。

神童レベルで何を学んでもすぐに吸収してしまう生徒。

英語が好きでたまらなくて、大人がビックリするほど急激に英語力が伸びる生徒。

このような条件から「帰国生よりも該当者が少ないのでは」と私は感じました。

- 中学校の意図がわからない

中学受験の対象のほとんどは私立なので、それぞれ学校の独自性があっていいと思います。しかし、中学入学前までにこのようなハイレベルな英語力を課して、その後の6年間をどのように教育するつもりなのか私のレベルでは理解できません。

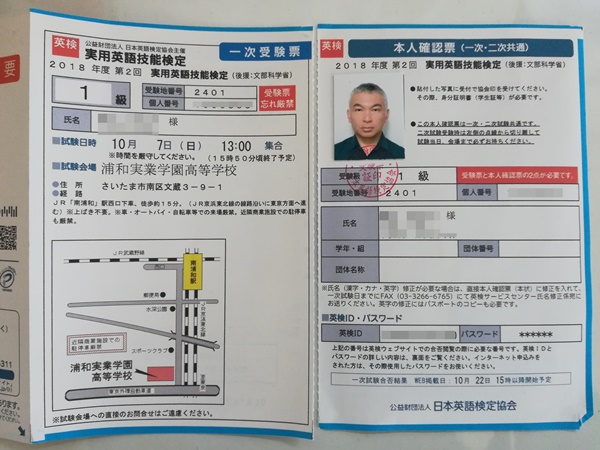

このような難問を8割以上正答できる生徒なら、あと1年英語の授業を受ければほとんどの大学に合格できます。中学生で英検1級に合格も可能でしょう。残りの5年間、英語の教師は何か教えることが残っているのでしょうか?

私が無知なだけで、もっと高度な英語力を養成するプログラムがあるのかもしれません。いろいろと調べた結果、世の中には実にいろいろな学校があり、スーパーエリートの子どもがいるものだとあらためて感じました。

まとめ

中学受験において、帰国子女以外の生徒が受ける「英語選択入試」を採用する学校が急激に増加しています。最難関校では今のところ英語は導入されていませんが、一部の難関校には少しずつ広がっています。

難関校で実際に出題された過去問を見ると、小学生が受けるとは思えないほどのハイレベルな問題です。日本で生まれ育った普通の小学生が本気で英語で受験するとなると、努力だけでなく才能も必要です。

普通の中学受験を選択するなら、英語学習との両立は困難なのでやめたほうがいいでしょう。

それにしても入学前に英検準1級相当の英語力を持った小学生が、中学・高校の6年間でどのような英語教育を受けるのでしょうか。私にはわかりませんが、想像を超えた世界であることは間違いなさそうです。

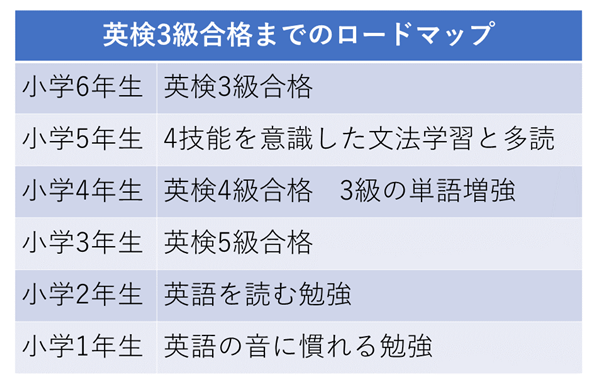

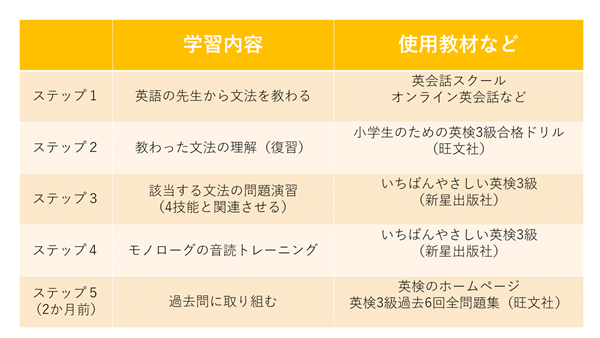

能力や時間配分などにより個人差はありますが、おおむねこのようなスケジュールで進めていけば英検3級に合格できます。

能力や時間配分などにより個人差はありますが、おおむねこのようなスケジュールで進めていけば英検3級に合格できます。

子どもの興味関心に合わせて本を選ぶのは初めはなかなか大変ですが、子どもがハマったときにはお母さんもきっとうれしいはずです。

子どもの興味関心に合わせて本を選ぶのは初めはなかなか大変ですが、子どもがハマったときにはお母さんもきっとうれしいはずです。

*

*