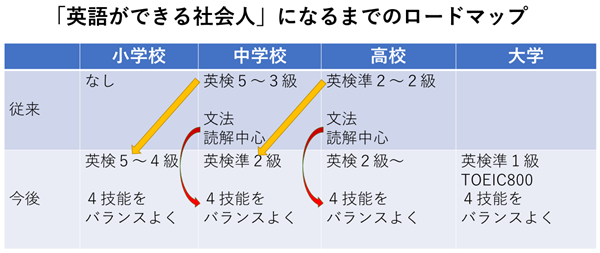

小学校での英語が本格的に始まり、高学年(5・6年生)には成績がつくようになりました。つまり教科として正式に英語が教えられることになったのです。

文部科学省の学習指導要領では、「聞く」「話す」「読む」「書く」の4技能を目標としてはっきりと掲げています。小学生から英語を「書く」技能が加わり、お遊び的な授業ではなくなりました。

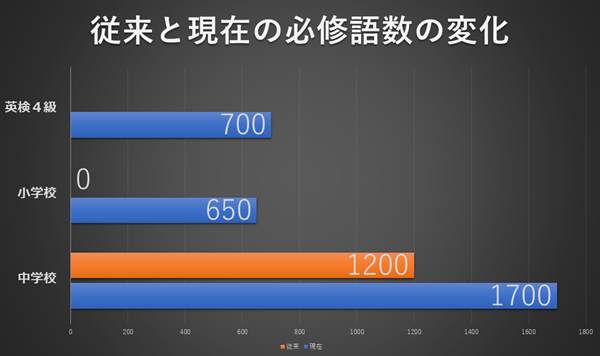

また、小学校のうちに学ぶべき英単語数は600~700と定められています。私たち親世代が中学生だったころは、中学校の3年間で1000語だったのでかなりの前倒しといえるでしょう。

こうなると学校の授業だけでは理解が難しくなります。そこで学校外での英語学習についても検討するお母さんが増えてきています。

英語教室・学習塾・オンライン英会話など多様なサービスがあるなかで、今回は小学生の「オンライン英会話」を利用するための注意点について解説します。

オンライン英会話で小学生が効果を上げるための注意点

主にフィリピン人講師が教えるオンライン英会話には、送迎の手間が省け、インフルエンザなどの感染症の心配がいらないなどのメリットがあります。

オンライン英会話では、外国人講師の英語によるレッスンが一般的です。

そのため、基本的な英文法や英単語を知らなければ時間とお金の無駄になる可能性が高いです。以下、オンライン英会話を始められる基準と効果的な活用法について説明します。

オンライン英会話の前に、英検4級程度の文法力と単語を学ぶ

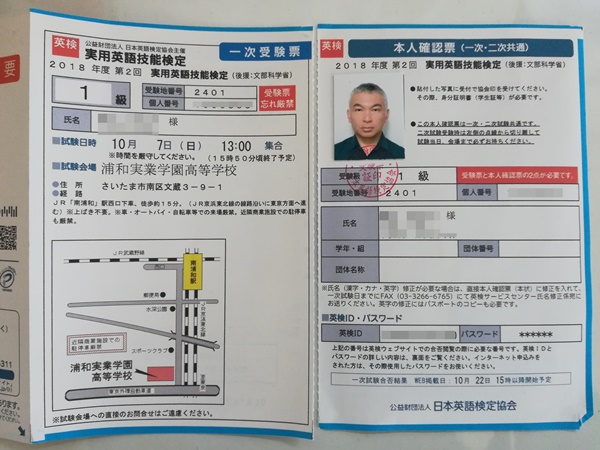

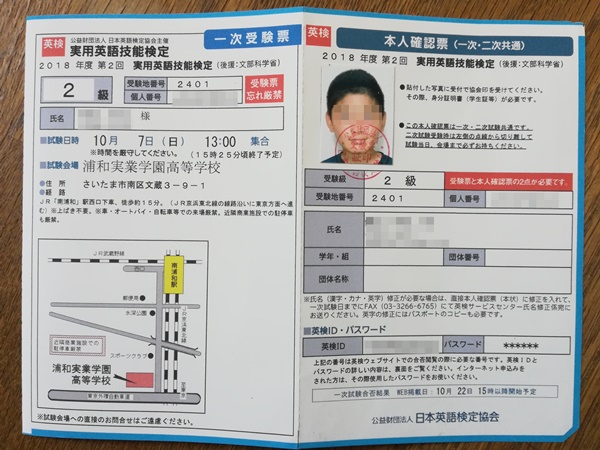

私がお母さん方におすすめしているのは、最初に英検4級程度の文法力と単語を学ばせることです。偶然ですが英検4級の合格に必要な単語数と小学校で目標とする単語数はほとんど同じです。

青:現在の必修語数、オレンジ:従来の必修語数。大幅に増量しているのがわかる

英検4級の合格に必要な主な文法は以下のとおりです。

be動詞の肯定文・否定文・疑問文

一般動詞の肯定文・否定文・疑問文

助動詞can

現在進行形

疑問詞(Whatなど)

過去形

未来表現(will/ be going to)

不定詞to doとdoing(~すること)

ちなみに英検4級の単語や熟語は以下のとおりです。

price(値段)

stamp(切手)

wrong(誤った)

arrive(到着する)

have a cold(風邪をひく)

leave A for B(Aを出発してBへ向かう)

become friends with(~と友達になる)

take a picture(写真を撮る)

いずれも基礎・基本ばかりです。文法や単語の意味を理解するだけではなく、例文がスラスラと口から出てくるようになっているのが理想です。

英文法を知らずしてオンライン英会話は効果が薄い!

英検4級は資格としては中途半端で正直人気のない級です。

しかし、ここで目標とされる文法事項をみると、英語の基礎となる大切な学習事項が含まれていることがわかります。

これらの文法を知らずに、いきなりフィリピン人講師のオンライン英会話を始めるとどうなるでしょうか。おそらく子どもはオロオロして時間が過ぎてしまうことは容易に想像できます。

反対に、英検4級レベルを理解していると、フィリピン人講師は生徒を適切にフォローしながらレッスンをすすめることが可能となります。

小学生はオンライン英会話で基礎英文法を徹底復習

もうひとつ、オンライン英会話を始める前に英検4級の取得をすすめる理由があります。それは、「オンライン英会話を英検4級の復習に利用する」ためです。

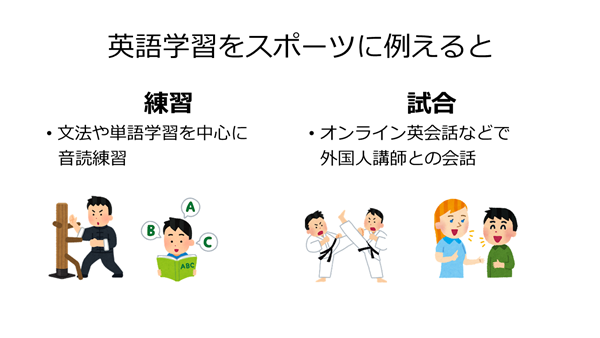

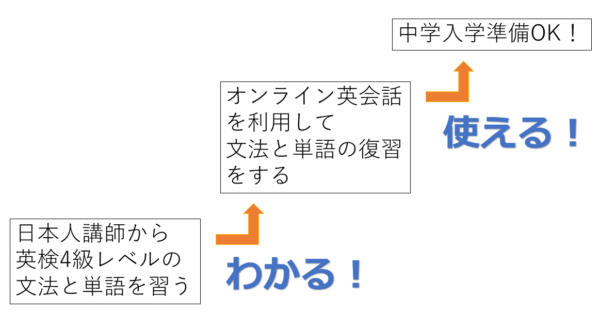

最初に英検4級に必要な文法や単語は日本人講師から学んでおきます。それからオンライン英会話で音(聞く・話す)にフォーカスした学習を取り入れます。

その時に、あえてその先の学習をするのではなく、これまでに習った文法事項をもう一度フィリピン人講師から学びます。

子どもはすでに習ったところなので、気持ちに余裕が生まれます。そうすると、音(聞く・話す)に集中できるようになります。そしてその過程でこれまでの学習事項をもう一度復習できます。

会社にもよりますが、比較的安価な授業料で週2~3レッスン受けられるところもあります。これだけ高頻度で復習すれば、基礎の定着には理想的です。

おそらく小学5年生からスタートすれば、このあたりで小学校を卒業するタイミングになるはずです。これなら中学校入学前の準備としては万全です。

英語嫌いにさせないための英語文法の学び方

英文法と聞くだけで、

「子どもが英語を嫌いになるのでは」

と心配するお母さんも多いかもしれません。

「3人称が主語で現在形のときには動詞にsをつける。それにはルールがあり、子音+yで終わる単語の場合は…」

確かに、英語の先生がこんな説明をしていたら、子どもは英語が嫌いになってしまうでしょう。

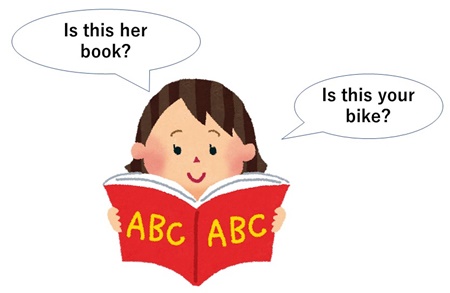

私ならそれを使った例文を何度も発話させることによって慣れさせる指導法をとります。

先ほどの例なら次のような例文を繰り返し音読練習させます。

I study English every day.

He studies English every day.

このような例文を何度も口に出して音読することにより、

「主語が私とあなた以外で単数のときは、動詞にsをつけるんだな」

「studyにsをつけるとstudiesになるんだな」

「every dayみたいに時間を表す言葉は最後につけるのか」

という知識が「使える状態」で学べます。このようにして文法の知識を使える状態で学ぶことにより、従来日本人が苦手だったとされる発信型の英語が身につくようになります。

もし、最初に文法の知識を学ばずにいきなりフィリピン人講師との英語のやりとりで英語を覚えようとすると、膨大な時間を無駄にしてしまいます。

「3人称が主語で現在形のときに動詞にsをつける」というたった一つのルールに気づくだけでも半年以上かかることは間違いありません。

文法は目的地までの時間を一気に短縮してくれる最高のツールであると覚えておきましょう。

オンライン英会話を始める前に、英検4級までの文法を誰からどのように学ぶか

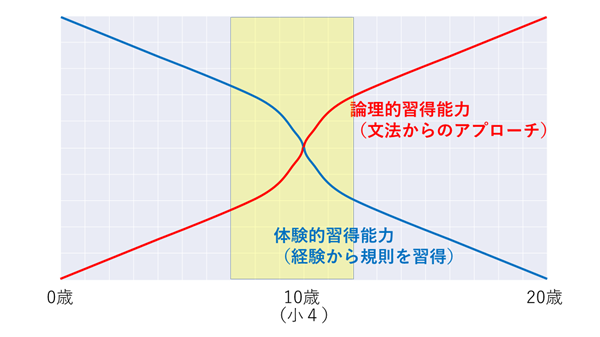

英語の文法を理解するためには、国語で習う「主語」「述語」「形容詞」などの概念が理解できていることが前提となります。

小学校から返却されるテストを見て、これらのことが理解できていないようでしたら、問題集などできちんと攻略しておきましょう。

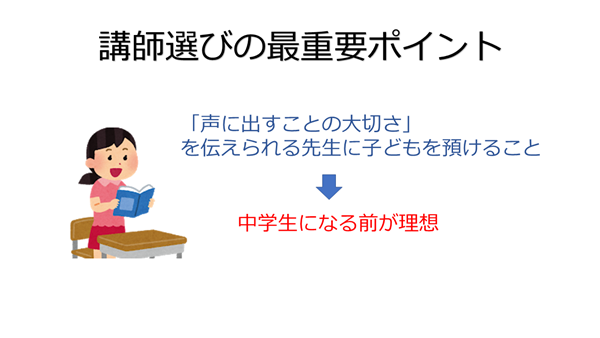

最後に英検4級までの文法を誰からどのように学べばいいのかについて説明します。

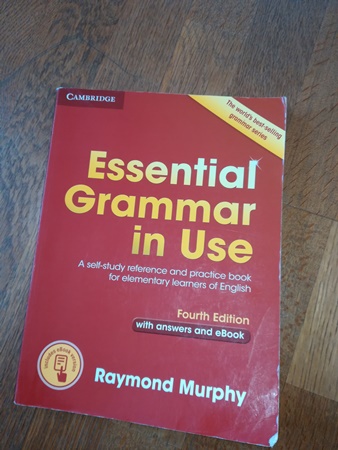

一番いいのはリアルな教室で、子どもの英語指導に慣れた日本人講師から学ぶことです。学習初期では英語の語順を学ぶのが最優先になります。このとき日本語と英語の両方を知り尽くしている先生から学ぶのが良いからです。

リアルな教室なら、子どもの反応が伝わりやすく、よりきめ細かい指導が可能となります。特にノートに英語を書いたときに先生がすぐにチェックできたり、目の前で発音の例を見せられたりすることは大きなメリットです。

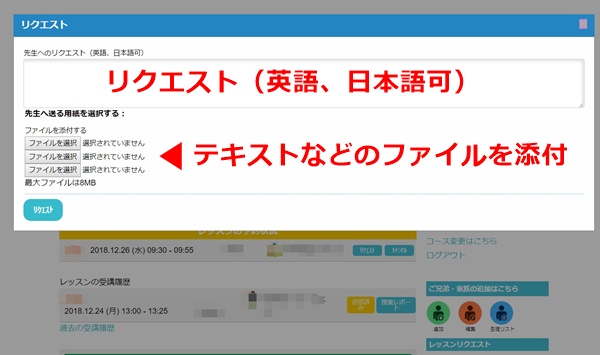

もし、何らかの理由で通学が難しい場合はオンラインで指導が受けれるサービスを探してみるといいでしょう。オンライン英会話でも日本人講師がいて指導してくれるところがあります(人数が少ないので予約が取りづらかったり追加料金が発生したりする欠点があります)。

いずれにしてもテストの穴埋めや知識ばかりを詰め込むような古いやり方の指導者は避けるようにしてください。

私も小学校高学年(5・6年生)向けに「オンライン英語塾」を開催しています。興味のある方はお問合せいただければ、無料相談や体験授業を受けられます。

まとめ

英語ゼロの状態からフィリピン人講師が教えるオンライン英会話を始めても、小学生の子どもには難しすぎます。まずは、英検4級の合格に必要とされる文法と単語を身につけるようにしましょう。

英検4級は資格としてはあまり人気がありません。しかし、ここで学ぶことは英語の最重要項目が多数含まれていて、今後の英語の得意・不得意を左右するといっても過言ではありません。

初期の文法を学ぶには、リアルな教室またはオンラインで日本人講師から学ぶのが理想的です。知識として詰め込みテスト対策ばかりするようなスタイルではなく、文法を使える形で指導するタイプの教師が望ましいです。

オンライン英会話のサービスは、英検4級取得までに学んだ文法や単語の復習ツールとして活用すると、非常に効果的です。内容をある程度わかっているので小学生の子どもたちは「英語ができる・わかる」という感覚がつかめます。

また、フィリピン人講師が教えるオンライン英会話は比較的料金が安く、高頻度(週数回)のレッスンを受けることも可能です。そうすると英語の基礎の定着は格段に良くなり、中学入学前の準備が万全となります。

小学校での英語教育が本格化しています。家庭での取り組みが英語を伸ばせるかどうかの鍵になりますので、長期的な計画を立てて取り組むようにしましょう。.

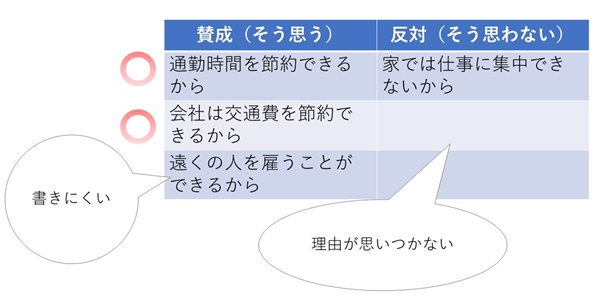

私はかつて英語教師でしたが、音声のほうが理解力が上がる生徒と文字で確認したほうが理解できる生徒の2タイプいることに気づきました。そのため、レッスンで同じことを説明されても文字や図をみながら確認したほうがより定着しやすくなるので、文字による復習はとても効果的です。

私はかつて英語教師でしたが、音声のほうが理解力が上がる生徒と文字で確認したほうが理解できる生徒の2タイプいることに気づきました。そのため、レッスンで同じことを説明されても文字や図をみながら確認したほうがより定着しやすくなるので、文字による復習はとても効果的です。