小学校で本格的に英語が導入されています。我が家には小学4年生の息子がいて、彼も英語の授業を受けています。帰国子女で英語も年齢相応にはできるので、得意の英語力を活かして楽しく授業を受けていると私は思っていました。

ところが、学校での様子を聞いてみると、彼が英語力を発揮する機会はほとんどないようです。日本では英語を使用する機会がほとんどなく、授業中でさえもあまり英語を使えていない様子です。そのため息子は英語に関する自己評価が低下している様子でした。

そのときに思いついたのが英検の受験です。帰国子女の英語力保持や英語学習へのモチベーションアップのためにも、英検を受験してみることは有効ではないかと考えました。ここでは息子が英検2級を受験したときの様子や効果について詳しくレポートします。

帰国子女の英語力保持に英検を活用

帰国子女といっても彼らの英語力はひとくくりに語れません。海外の学校に通っていた期間や本人の学力によって大きく変わるからです。

また、帰国したときの年齢も英語力を測るうえで重要です。英語で読書ができる前に帰国してしまうと、音声(聴く・話す)から覚えた英語が中心です。音から覚えた英語は、文字を学習した後と比較して忘れやすい特徴があります。

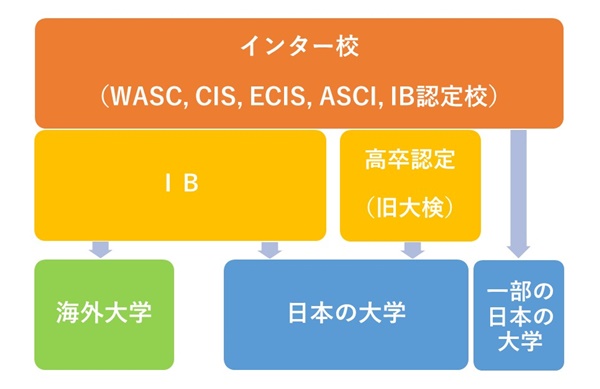

海外の学校(現地校やインターナショナルスクール)に小学校の低学年で入学し、2年以上在籍して年齢相応の読書ができる子どもならかなりの英語力を期待できます。一般的にネイティブの小学6年生は、英検1~準1級レベルといわれています。

努力して覚えた英語なので、「帰国後も英語を忘れないようにさせたい」と願う帰国子女のお母さんは多いはずです。しかし、帰国子女が日本で英語を使う機会はほとんどありません。意識的に努力しないと英語力の保持は難しいのが現状です。

帰国子女の帰国後の苦労

我が家にはマレーシアのインターナショナルスクールで3年半(Year 2~5:およそ日本の小学1~5年に相当)学んだ息子がいます。成績は中の上で、英語によるコミュニケーションは問題ありませんでした。

小学4年生の4月に帰国しました。通っている学校は普通の公立小学校です。この時期に帰国したのは、日本人としての国語力をつけることを優先したからでした。

海外にいるときから国語(日本語)の勉強は続けていたので、帰国後も国語はほとんど問題なく対応できています。

しかし、問題は英語でした。学習指導要領の改訂により公立小学校でも英語の授業が導入されています。「他の生徒よりも英語ができるので楽しいだろう」と私は予想していました。しかし、息子の反応は意外なものでした。

どうやら英語の授業中に発言させてもらえないらしいのです。どんなに手を挙げても先生は目を合わせず、遅れて遠慮がちに挙手した別の生徒を指名するそうです。

私には先生の行動を理解できます。いつも息子ばかりを指していたら他の生徒が発言する機会を奪うことになります。このため、授業中に息子が英語を話す機会はほとんどありません。せっかくの英語の授業は「ストレスのたまる時間」になってしまいました。

1学期が終了し、通信簿を持って帰りました。ABCの3段階で各教科の観点別に評価が並んでいます。何気なく見ていると、英語の評価欄に目がとまりました。なんと「外国の文化や習慣に関心がある」がB評価だったのです。

5歳でマレーシアに移住し、英語環境に適応しようと努力していた息子の姿を毎日見ていた私には信じられない評価です。

私は息子には「気にするな」と言いました。しかし、日本の小学校には息子が自分の英語力に自信を感じられる機会や場所がありません。現状を打破するために思いついたのが「英検の受験」でした。

英検を取得すれば自信につながる

私は長いこと英語学習を続けてきましたが英検には無関心でした。資格試験対策ばかりに固執して小手先のテクニックに走るのは邪道だと思っているからです。そのため一度も受験したことがありませんでした。

しかし、息子が英語力に自信を感じられない状況は早急になんとかしなければと感じました。そこで夕食時に英検の受験を息子に提案しました。

息子は最初、あまり乗り気ではありませんでした。しかし、妻が「お父さんも英検1級を受けるから」と提案したとたん、彼の目の色が変わりました。私に対してライバル心を燃やし始めたのです。

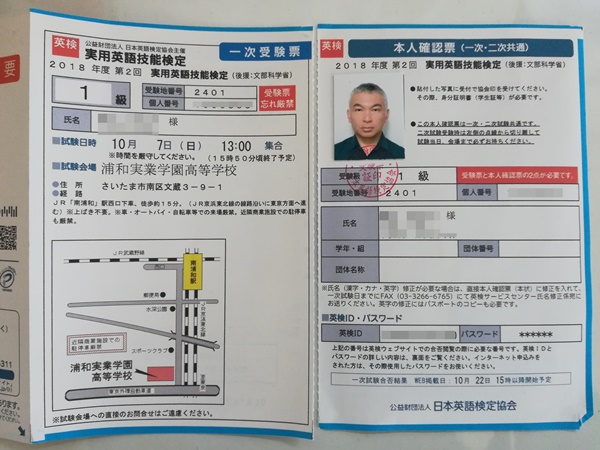

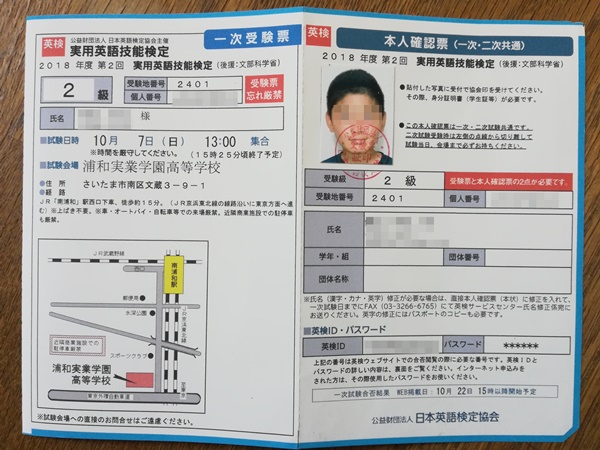

妻の提案が功を奏し、息子は英検の受験を決心しました。今年2回目の英検まで2か月あったので、準備期間は充分でした。ちょうど夏休みが始まったところだったので、暇な時間を有効活用できます。さっそく申し込みをすることにしました。

小学生が英検2級に合格するための対策と勉強法

息子の受験級は「英検2級」を選択しました。IDやパスワードを入力して、クレジットカードで支払いを済ませるだけです。このときのデータは後で大切になるので、忘れずに記録しておきましょう。

息子の英語力から「英検準1級でも合格できる」と思いましたが、あえて2級に決めました。理由は2つあります。

まず、英検2級の筆記試験で扱われる英単語には小学生には理解が難しいものが多数含まれているからです。例えば、insurance は名詞で「保険」の意味です。小学4年生では保険がどういうものなのか理解は難しいでしょう。

「insurance=保険」と訳語を暗記することは可能です。しかし、それでは単語を理解したことにはなりません。年齢相応に少しずつ教養を深めながら、単語の理解をすることが大切です。

試験の中で単語力は一要素にすぎないので、英検準1級の取得も可能です。ただ、これらの言葉をきちんと説明できるように教養を深めてから準1級を受験させたいと考えました。だから足場を固める意味でも2級からが妥当であると判断しました。

二つ目の理由は、成功体験を積ませるためです。準1級にチャレンジして不合格だった場合、息子の英語学習への意欲がそがれる可能性があったからです。小学校で活躍できず英検でも不合格だったとしたら、やる気を失いかねません。

これらの理由から、息子が余裕で合格できる英検2級を選択しました。英検2級の平均合格率は約25%といわれていますが、小学生の受験者で絞ると40%が合格しているようです。これは帰国子女の割合が多いことが主な要因ではないかと推測されます。

スクール探し:小学4年生から参加できる英検2級講座がない!

私は仕事で忙しいので、息子の英検対策を見てあげられません。そこで、近所の英語スクールの夏期講習に通わせることにしました。

しかし、ここで思わぬ苦労をすることになりました。小学4年生が参加できる英検2級対策のスクール(塾)が見つかりません。英検2級は高校卒業程度のレベルです。受験者の多くは高校生です。そのため講習は中学生以上に限定しているところばかりでした。

「自分で教えるしかないか…」とあきらめかけていたとき、最後に問い合わせをしたのが埼玉県を中心に展開する「サイエイ・インターナショナル」でした。事情を説明すると、体験レッスンに参加してレベルチェックをすることを条件に認めてくれました。

さっそく指定された日時に息子を連れていき、体験レッスンを受講させました。一日のレッスンは2時間です。前半は日本人講師によるレッスンで、後半は外国人講師による英語でのレッスンです。

レッスン終了後、「英検2級で問題ないです」と講師からお墨付きをいただきました。その場で、5日間の夏期講習を2回分(合計10日間)に申し込みました。入学金はサービスしてもらい、約3万円の講習料でした。

講座の開設時間は中高生に合わせて19~21時の時間帯でした。小学生にはやや遅いですが、これは妥協するしかありません。

英検2級対策講座の様子と使用テキストについて

息子の普段の英語学習について説明します。帰国後は週1回(50分)のオンライン英会話(帰国子女向け)を継続しています。また、英語での読書はほぼ毎日続けています。土日はサッカーで忙しく、学習塾には通っていません。

サイエイ・インターナショナルの夏期講習が始まると、積極的に通い始めました。久しぶりに自分のレベルにあった英語のレッスンを受けられたので、うれしかったのかもしれません。

授業の様子をたずねると「俺しか手を挙げていないのに、先生が指してくれない」と、また同じ悩みを語りだしました。

ただし、授業後に外国人講師から「君ばかり指したら他の人が答えられなくなってしまうから、少し我慢してね」とフォローがあったようで、息子は納得している様子でした。

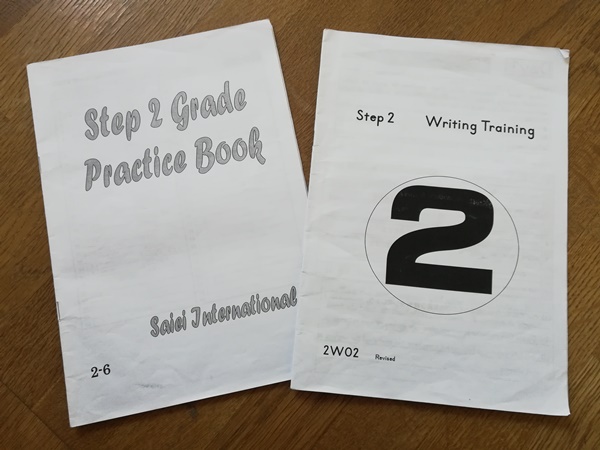

私は英語学習に関して口を挟むことはしませんでした。夏期講習で使用するテキストを確認すると、小手先のテクニックではなく本質的な理解を目指した授業をしていることが見て取れました。

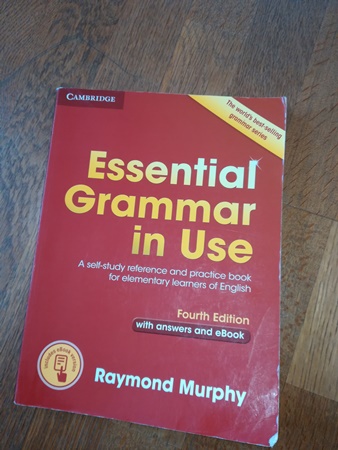

英検2級では文法の問題も出ます。たまに誤答していましたが、おおむね良好でした。文法に関してはマレーシアにいたときに『Essential Grammar in Use』(写真)を使用して、1年かけて取り組んでいました。文法学習の問題集として非常に優れた良書です。

自然な例文が充実しているのが特徴です。文法や語法の問題の正答率が高いのは、このときの学習の成果だと思います。

夏期講習に通わせて良かったことは2つあります。一つ目は、英検の「試験形式」に慣れたことです。選択肢から選んだり、リスニングテストがどのように実施されるのかを理解したりしておくことは大切です。

二つ目は、Writing(ライティング)対策のテキストの完成度の高さです。さすがに英検を軸にしている英語スクールだけあって、教材が洗練されています。エッセイ形式に不慣れな日本人学習者でもわかりやすく学べるように配慮されていました。

夏期講習終了後に先生と雑談すると、「ライティングの模擬試験をして最後まで書ききったのは息子さんだけでした」とほめてもらいました。稚拙な内容でも解答用紙を埋めようと努力したことを私もほめてあげました。

小学生のための英検2級必勝法

先述のとおり語彙力の面で、小学生はどうしても不利な面がでてきます。これをどのように他の能力で補うかが英検2級合格のポイントです。

まず、音声面を徹底的に鍛えることです。リスニングの内容には難しい単語はほとんど使われていません。つまりきちんと聴き取りができれば、簡単に答えることができます。帰国子女の場合、音声面は強いのでリスニングはほぼ満点が狙えます。

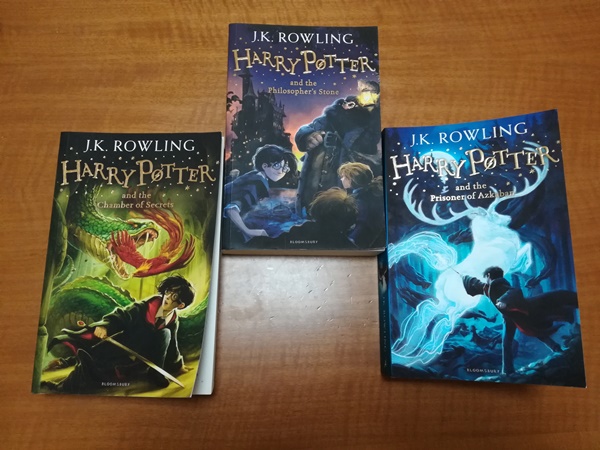

そして最も重要なのは、リーディング力です。語彙力は多少不足していても、それを補う速読力・多読力を徹底的に鍛えておきます。これは普段から年齢相応の英語での読書習慣があるかどうかがカギになります。

文字を読むスピードが速ければ、ライティングに時間をかけることができます。テーマが小学生にとって難しくても、構成を考える時間が充分に取れれば完成させることができます。

数百ページの本を日常的に読んでいれば、英検の試験問題の長文などは「長い」と感じません。知らない単語に出会っても前後の文脈から類推する能力が高く、語彙力不足をカバーすることができます。

帰国子女ではない普通の小学生が英検2級に合格するのはかなり難しいのは事実です。しかし、充分な読書量とナチュラルスピードの英語に慣れておけば勝機が見えてきます。

リスニングが弱い子どもには、こちらの動画セミナーがオススメです。

小学生が英検2級に合格するためにお母さんができること

子どもの英検受験のためにお母さんができることは、「夏期講習の送迎」と「子どもをほめたり励ましたりする」だけです。たったこれだけのことで、子どもは前向きに勉強に取り組みます。

もう一つ子どものやる気に刺激を与えたのが、私(父)の英検1級受験でした。息子は私を打ち負かしたい一心で、一生懸命に勉強していました。

家庭でできるサポートとは、気持ちよく送迎をしてあげることや、ほめたり励ましたりすることです。また、親子で受験して適度に競争心をあおるのもとても効果的です。お母さんも(お父さんも可)面倒くさがらずに、一緒に英検にチャレンジすることをオススメします。

英検2級1次試験の当日の流れ

いよいよ英検の当日です。息子の2級と私の1級は午後からスタートなので、午前中は自然と英検の話題になります。

普段はあまり細かいことを気にしない息子ですが、さすがに落ち着かない様子です。不安に思っていることを聞き出すと「ライティングができるか不安」ということでした。

今まで私は英検の指導は一切しませんでしたが、最後に私から「ライティングのコツ」を教えることにしました。

・ライティングのコツをおさらい

英検2級では与えられたテーマについて自分の立場(賛成・反対)を明らかにします。そして理由を2つ挙げて、自分の主張を80~100語でまとめることが求められます。

インターナショナルスクールではほとんど毎週、簡単なエッセイの宿題を出されていたので書くことには慣れているはずでした。しかし、時間制限のあるテストには不慣れです。そこで、短時間でまとめるコツを伝えました。

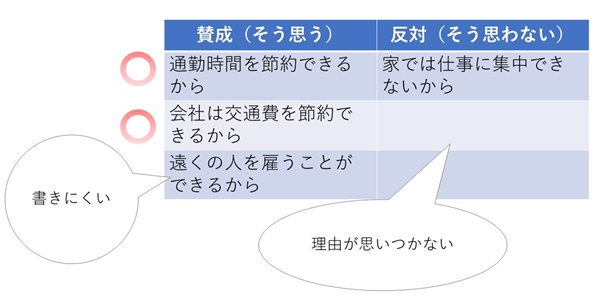

まず、与えられたテーマをよく読んで理解します。それから余白に簡単な表を作成して、理由を挙げていきます。このときの理由は賛成でも反対でもかまいません。思いつく順番にメモを取っていきます。

このとき、書きやすいほうを書いていきます。これが制限時間内にライティングを仕上げる究極のコツです。

例えば「企業の在宅勤務は将来増えるとあなたは思いますか」というテーマが与えられたら、下の図のようなメモを取ります。

この場合、2つ以上の理由を挙げられたのは賛成側(そう思う)なので、こちらの立場を選択します。さらに、3つの理由のうち書きやすい2つに絞ります。上記の例では「通勤時間を節約できるから」と「交通費を節約できるから」を取り上げるのが最良の選択です。

字数が不足しそうなら、「For instance, …(例えば)」を使用して、具体例で肉付けすれば大丈夫です。

ライティングに必要な表現のパターンはサイエイの夏期講習で教えてくれました。

I have two reasons to support my opinion.(私の意見を支持する二つの理由があります)

First,… Second, …. (ひとつめは~。二つ目は~)

For instance, 具体例.(たとえば、~)

For these reasons, I think 結論.(これらの理由から私は~と思います)

これらの表現はほぼ暗唱していたので、あとは当てはめるだけで完成です。

字数をカウントしやすいように、大きめの字で1行につき7~8文字で書くように指導しました。こうすれば、掛け算で簡単に字数を計算できるからです。最後に必ず最初から読んで、綴りや文法の間違いを見つけて訂正するように伝えました。

また、インターネットから過去の問題を探して、その場で理由を挙げる練習だけに集中しました。1時間ほどの学習でしたが次第に自信を取り戻した様子でした。

一方、1級を受験する英検初体験の私は何が出題されるのかまったく理解していませんでした。インターネットで出題される問題数や時間配分などを調べて、メモをとりました。

その様子を見て「今ごろ何をやっているの? お父さんは、完全に英検をなめている!」と息子から非難され、私は苦笑するしかありませんでした。

小学生の英検受験者は保護者の付き添いが可能

試験会場は電車で二駅離れた高校でした。30分前には到着できるよう、息子・私・妻の3人で早めに家を出ました。このときに受験票と身分証は絶対に忘れないようにしましょう。

小学生が英検を受験する場合、解答用紙に個人データを正確に記入する必要があるので、保護者の付き添いが認められています。私は別会場で受験しなければならないので、妻にこの役をお願いしました。

10月としてはかなり暑い日で、駅から会場までの徒歩15分がとても長く感じました。駅から会場までの道は、受験者らしい人の長い列ができています。親子連れも多く、たくさんの小学生が英検を受験していることがわかりました。

会場に着くと、持参した受験票(写真付)に割印を押してもらいます。ここで付き添いの保護者には衣服に貼る保護者シールが配られます。

英検会場では混乱を避けるためにエレベーターの使用は禁止されています。2級は5階、1級は7階が会場でした。大量の汗をかきながら階段を上り、5階で息子と別れました。

子どもの受験者には保護者の付き添いが認められています。妻の話では、開始5分前までは子どもの机の隣に立ちながら、解答用紙に個人データを記入するのを手伝ったそうです。この記入が終わると保護者は退出して、指定された待合室に移動します。

待合室には各級のスケジュールが書いてあります。終了時間が近づくと、保護者は退出して会場建物の出口で子どもと待ち合わせをします。廊下で待つことはできないので注意しましょう。

英検3~5級を受験する子どもの付き添いがほとんどなので、2級が終わる頃には保護者の待合室は誰もいなくなっていたそうです。

・英検1級会場の様子

7階にある英検1級の会場に到着したころには、私は全身から汗が止まらない状態になっていました。教室に入ると、同じように汗が止まらない中年の受験者達が神妙な面持ちでラストスパートの勉強に打ち込んでいます。

スマートフォンの電源を切り、一冊も参考書を持ってこない私はすることがありません。仕方なく周囲を観察すると、ボロボロにすり切れた『英検1級単語集』を血眼になって読み返していたり、なぜか10年前のNEWSWEEKを熟読していたりする人がいます。

私の前にいる男性は、緊張のためか15分の間に3回もトイレに行きました。初めて目にする英検1級の異様な空気に唖然としながら、試験の準備をまったくしてこなかった自分を今さらながら猛省しました。

・親子とも英検の1次試験終了

英検1級は難易度が高いだけでなく、問題量が多いです。後半のリスニングもなかなか終わらず、正直「もう勘弁してください」という精神状態になります。「子どもを鼓舞するだけなら、準1級で充分では?」と妻を恨みました。

試験が終了して会場の外に出ると、先に試験を終えた息子と妻が待っていました。「英検2級の試験はどうだった」とたずねると「簡単だった」と自信ありげでした。直前にやったライティングが功を奏したようで、指定された字数で完成したとのことでした。

無理に英語を教えず、子どもから求められた部分だけを教えてあげたのはとても良かったと思います。

英検2級1次試験の結果発表と2次試験に向けて

英検1次試験の合格発表は2週間後の月曜日です。土曜日に学校行事があり、当日、息子は休みでした。試験の結果発表は午後です。結果が気になるのか、午前中はそわそわしながら過ごしていました。

・12時に父の結果発表

まず、12時からは1級の結果発表です。英検のサイトにアクセスして、IDとパスワードを入れると1次試験の結果が閲覧できます。

結果は予想に反して「1次試験合格」でした。私の合否には一切関心のない妻は、子どもと昼食中です。仕方なく子どもを呼んで合格の画面を見せました。子どもが妻に私の合格を伝えると「ウソでしょ」と妻の声が階下から聞こえてきました。

私が1次試験に合格する番狂わせがあり、息子は急に不安になってしまいました。2級の発表までの1時間、さらにそわそわして落ち着かない様子でした。

・13時に子どもの英検2級1次試験の合否発表

2級は受験者数が多いせいか、発表直後はアクセスが集中してなかなか合否発表が見られません。30分ほど放置して再びアクセスすると「英検2級1次試験合格」の文字がありました!

英検バンドを見ると「+9」で、余裕で合格しています。英検バンドとは合格点を起点にして、25点刻みで±1で表示したものです。

今回2級を受験させましたが、合格を知ったとき息子は予想以上に喜びました。2級に合格しても冷めているのではと思っていたのですが、それは私の間違いでした。日本に帰国して初めて自分の英語に対して自信を取り戻せたことが大きかったのではと感じています。

2次試験の面接は、息子の得意分野なので特に対策はしません。暇なときに、過去問を使いながら数回練習してみるつもりです。

小学生の英検は、確実な級から少しずつステップアップしよう

今回の経験から、小学生が英検を受験するときは英検5級から少しずつステップアップすることをオススメします。どんな級でも合格すればうれしいので、その後の英語学習に好影響を与えるからです。

帰国子女でもいきなり準1級に合格すると、残りは1級しかありません。2級から始めて、細かく刻んだほうがモチベーションの維持には好都合です。

もし子どもが不合格でも、叱ったり非難したりするのは厳禁です。合否だけでなくCSEスコア(過去のスコアと比較して伸びを確認できる指標)や英検バンドに注目しましょう。受験ごとに少しずつ合格ラインに近づいていれば努力を評価してあげましょう。

私は英検の合否ばかりにとらわれる姿勢には今でも反対です。しかし、今回のように息子が大喜びしている様子を見ると、成長を確認しモチベーションを維持する点で、英検を受験することは効果的であると考えています。

英検2級2次試験(スピーキングテスト)と合格発表!

2次試験は最寄りの駅から7キロ以上離れた大学を会場に指定されました。会場で受付を済ませると、首から下げる袋を配布(写真)されます。これはスマートフォンなどを入れる袋で、スマートフォンを持っていなくても首から下げる決まりとなっています。

控室で受験生は名前を呼ばれるまで待機します。その間に面接カードを記入します。ここまでは保護者の付き添いが認められています。記入後は保護者は保護者控室に移動して、子どもの試験終了まで待ちます。受付から試験終了まで約1時間でした。

さて、それから2週間後。インターネットで合格発表が確認できます(郵便でも送られてきます)。昼過ぎには発表でしたが、あえて息子が学校から帰ってくるまで待ちました。

IDやパスワードを入力して、試験結果を確認します。2次試験の出来があまり良くなかったらしく、少し不安気な息子でしたが「合格」の文字を見つけ大喜びでした。

ちなみにCSEスコアは2242で英検2級には余裕をもって合格しましたが、準1級にはあと一歩届きませんでした。

予想通り、小学4年生では語彙のレベルがまだ未熟で出題内容にどうしても追いつかない部分が出てきます。例えば、2級でも「representative: 代理人」という単語は出てきますが、小学生では難しすぎて意味を理解できません。

英語・日本語にかかわらず、もう少し幅広い教養を身につけ語彙レベルを引き上げてから、準1級を受験したほうがいいと改めて感じました。

ちなみに、私も1級に合格しましたが、家族の反応は今ひとつでした(結構大変なんですけれどね)。

まとめ

帰国子女の英語力保持は、お母さんにとって悩みの種です。小学校で英語の授業が正式に導入されていますが、帰国子女のモチベーションを維持するのは難しいです。

このような場合、子どもの英語力に見合った英検にチャレンジさせることは、帰国子女にとってよい刺激になります。必要に応じて近所の英語スクールに通いながら、試験に向けて準備を進めましょう。

お母さんができることは、子どもをほめたり励ましたりすることです。また、お母さんかお父さんも同じように英検にチャレンジすると、子どもの競争心を刺激していい結果につながります。

帰国子女ではない小学生でも、英語学習のモチベーションアップや学習進度の確認の点で、英検の受験は大変効果的です。子どもの場合、英検5級から少しずつステップアップしたほうが、子どもは合格の喜びを多く味わえます。

英検では4技能(聴く・読む・話す・書く)をバランスよく試されます。2次試験ではスピーキングテストが課せられるので、普段からアウトプットの機会を確保しておくことが大切です。オンライン英会話を利用すれば時間や場所に拘束されず、比較的安価で続けられます。

級が上がるごとに自分の英語力の進歩を感じられるのが英検の良さです。「〇級なんて当たり前」と思わずに、合格の喜びを家族全員で共有しましょう。

IPC=International Primary Curriculum(教科横断的な学習)

IPC=International Primary Curriculum(教科横断的な学習)