もし、「何でもいいからスワヒリ語で話してみよう」と言われて、すぐにスワヒリ語を話し始める人はいないはずです。英会話教室で「積極的に英会話をしましょう」と講師が呼び掛けても子どもの反応が良くないのは、どうしていいのかわからないからです。

幼児や小学校低学年の子どもたちなら、無邪気に周囲のまねをして英語の歌を歌ったり講師のフレーズを口真似したりします。しかし、高学年の子どもは精神的に成長していて論理的に新しいことを覚えようとします。そこで必要となるのがマニュアルです。

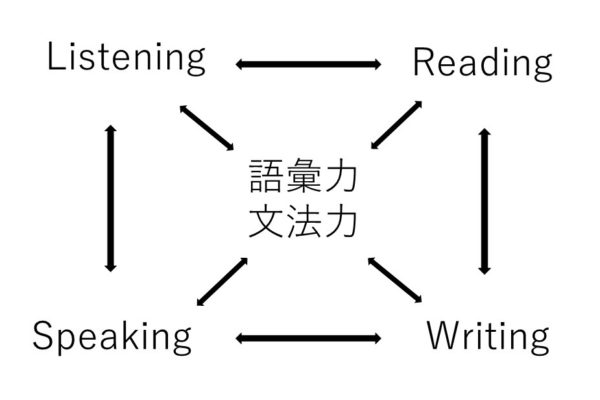

英語学習におけるマニュアルとは文法のことを指します。子どもは適齢期にわかりやすい文法が与えられると、英語を理解しやすくなります。しかし、文法を習っただけでは英語を使えるようにはなりません。文法に沿って繰り返し英語を使うトレーニングが不可欠です。

しばらくトレーニングを繰り返すと、次第に文法をほとんど意識しなくても口が動くようになります。

そこで、英語を使えるようになるために、最初に子どもが覚えるべき基礎的な文法について具体的に説明します。また、どのようなトレーニングをすれば文法をほとんど意識しなくても英語を使えるようになるのかについても解説します。

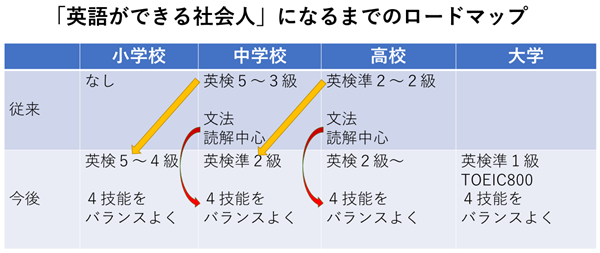

小学4年生からは英語の文法が必要

個人差はあるものの、小学4年生から少しずつ文法学習を始められます。小学校低学年までの小さい子どもは文法を教えても理解できません。そこで実際の英語にたくさん触れながら英語の規則に気づかせる手法をとります。

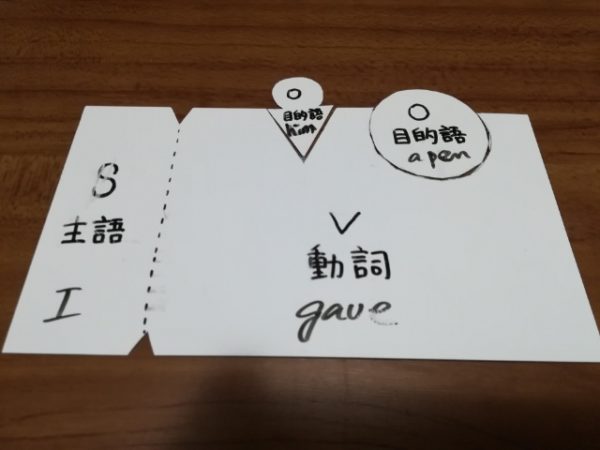

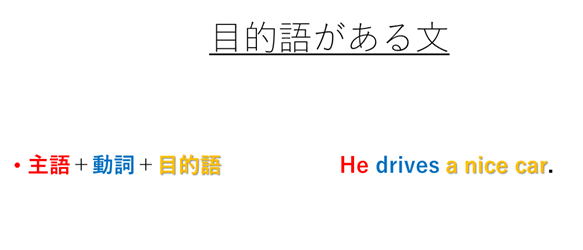

例えば、小学校低学年ではI have a dog. やHe has a nice car. などの用例を多く口にすることで、自然と「主語(I, He)+動詞(have, has)+目的語(a dog, a nice car)」のパターンを覚えていきます。

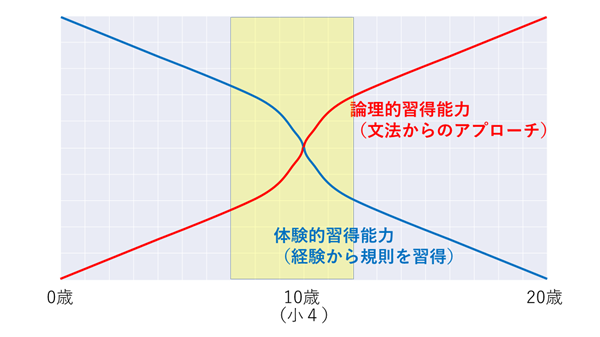

このような習得方法は「体験的習得」と呼ばれており、小さい子どもはこの能力に優れています。文法用語を使わずに覚えるので一見簡単に思われますが、実際は言葉の規則性を発見・理解するまでに膨大な時間を要します。

子どもが「ママ」という一単語を発してから、「ママはご飯を作っている」など3語の文章で話せるまでの時間を思い出してください。日本語漬けの状態でも1年はかかったはずです。簡単に日本語が話せるようになったわけではありません。

子どもは10歳頃を境に、自然に言語を習得する能力(体験的習得能力)が急速に衰えます。しかし、それと引き換えに文法を理解する能力(論理的習得能力)が急速に発達していきます。この年齢からは文法を勉強しながら英語を学ぶのが最も効率的です。

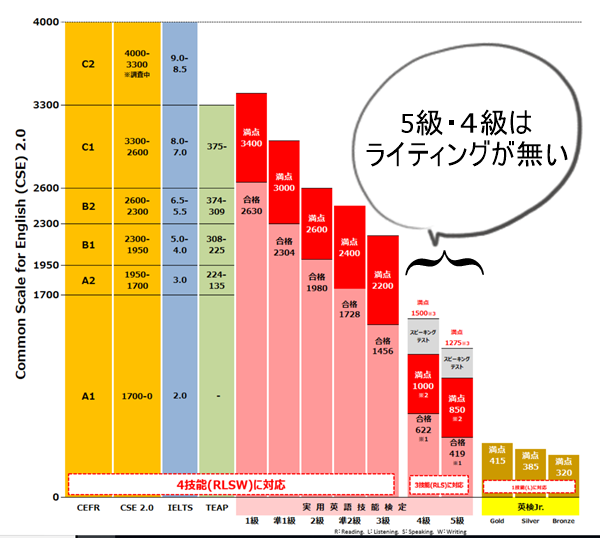

グラフで示した黄色の部分は、ちょうど小学1年生から6年生までの範囲です。小学4年生を境に二つの異なる能力が逆転しているのがわかります。つまり、10歳になったら文法からのアプローチを取り入れたほうが英語を早く理解できるようになります。

もしお母さんがこのことを知らずに、小学校高学年の子どもに対して幼い子どもと同じような英語教育をしているなら今すぐ考え直しましょう。

小学校では文法を学ばせると英語嫌いにつながるとして、文法を教えない授業が進められています。一見、子どもに配慮しているように感じられますが、実はこの配慮こそが子どもが英語を嫌いにさせている可能性があります。

小学4年生の子どもの一部は、文法を教えたほうが英語を効率的に理解できる年齢になっています。それにもかかわらず、小学校では遠慮して低学年の子どもへのやり方で英語を教えています。

そのために、子どもはいつまでたっても英語を理解できずストレスが溜まります。そして、英語嫌いになっていきます。

発達段階に差がある児童一人ひとりに対応した指導方法を採用するのは現実的ではないので、学校の先生を責めるつもりはありません。現状では、文法に関しては各家庭で個別に対応するしかありません。

小学生の基礎英文法:語順と否定文・疑問文の作り方

文法の授業といっても、小学生に難しい文法用語を使って細かい知識を覚えさせるようなことは無意味なだけでなく英語嫌いを作る原因となります。

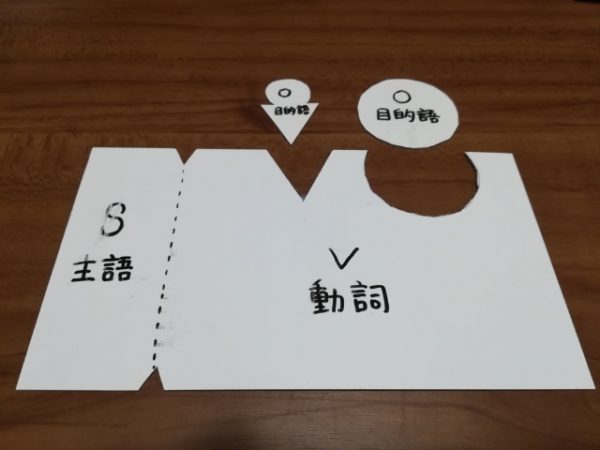

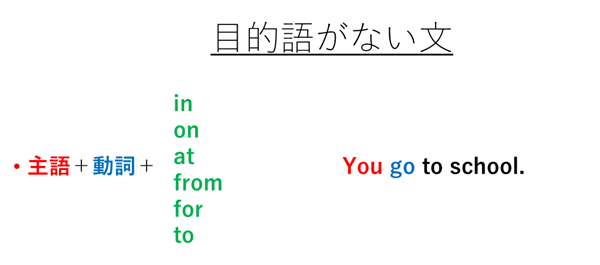

小学生に教えるべき文法は、わかりやすい英語のマニュアルです。このマニュアルは大きく二つの内容に分けることができます。一つ目は、英語の語順です。語順がわかれば英文を読んだり、単語をその順番に並べれば大まかな英文を作れます。

二つ目は、基本的な文の形である平叙文(へいじょぶん:単に情報を伝える文)・否定文・疑問文の作り方です。英語の語順は平叙文が前提となっていますが、実際は否定文や疑問文の形に変える必要が出てきます。

英語の語順を知り、さらに否定文や疑問文に対応できれば英語の基本を身につけられます。未来形・過去形・現在進行形・現在完了形などを将来学ぶときにも、基本が身についていれば理解するのはそれほど難しくありません。

参考書不要! 小学生にもわかる英語の語順(3文型)

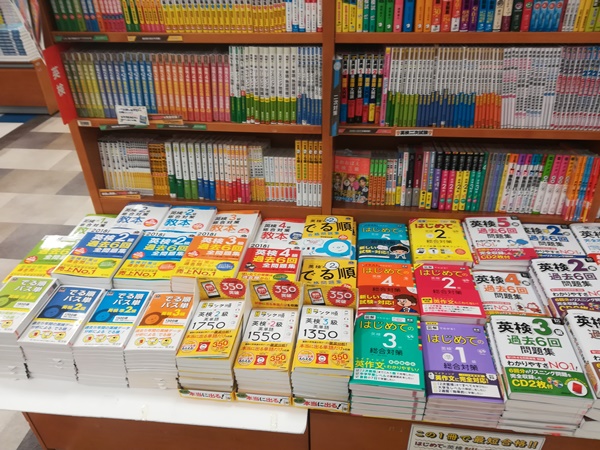

英語の5文型は高校で学ぶ内容です。「S(主語), V(動詞), O(目的語), C(補語)」などの記号を使って教えられるので、堅苦しくてあまりいい印象を持っていないお母さんも多いことでしょう。実際、いきなり難しい文法の参考書や問題集に取り組んでもすぐに飽きてしまいます。まずは最低限の知識に限定して学習するようにしましょう。

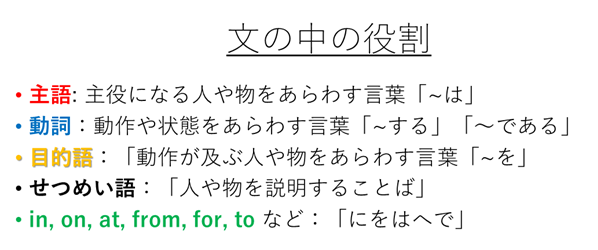

小学生にはこれらの知識をかみ砕いて教える必要があります。最初に主語・動詞・目的語などの文の要素(文中での役割を示したもの)を理解させます。これがわからないと語順を理解することができないので、大切なポイントです。

すぐには理解できないので、あまり詰め込まないように注意しましょう。次に、高校で習う5文型のうち主な3つの文型だけに凝縮させた文型を示します。

I gave her a present. (私は彼女に誕生プレゼントをあげた)のような第4文型とWe call him Ken. (私たちは彼をケンと呼びます)のような第5文型は思い切って省略しました。3つの基本的な文型をマスターしてから、必要なタイミングで知識を増やせばいいからです。

I gave her a present. (私は彼女に誕生プレゼントをあげた)のような第4文型とWe call him Ken. (私たちは彼をケンと呼びます)のような第5文型は思い切って省略しました。3つの基本的な文型をマスターしてから、必要なタイミングで知識を増やせばいいからです。

3つの基本文型と例文をセットにしたカードはこちらからダウンロードできますので、子どもの目につく壁に貼り、いつでも確認できるようにしておきましょう。

基本的な文の形:平叙文・否定文・疑問文の作り方

単に情報を伝える文を平叙文(へいじょぶん)といいます。肯定文と呼ばれることもあります。次にnotなどを用いて「~ではない」「~ません」という意味の文を否定文といいます。また、何かについて「~ですか」とたずねる文を疑問文といいます。

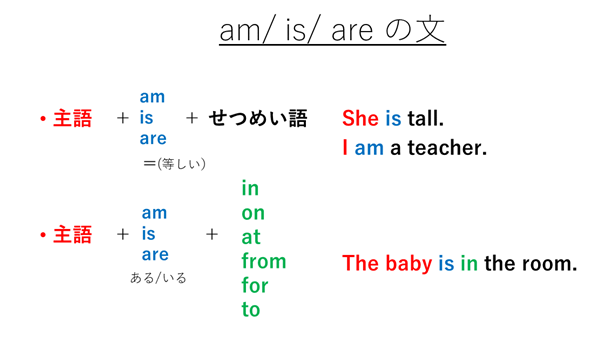

先述した文型の動詞に着目してください。「am/ is/ are」を用いた文型とそれ以外の動詞を使う文型の二つに分けることができます。この動詞の種類によって、否定文と肯定文の作り方が変わります。

中学校で英文法を本格的に勉強するようになると、最初につまずくポイントは中学1年生の1学期に訪れます。それは「am/ is/ are」を用いた文とその他の動詞を用いた文について、それぞれ正確に否定文と疑問文を作れずに混乱するからです。

・am/ is/ are の否定文は「notを付け足す」

否定文の基本的な考え方は「notを動詞のうしろに付け足す」発想です。日本語では「~ではありません」のように文末に否定語を持ってきますが、英語の場合は動詞のうしろに否定語notを付け足すのが特徴です。

| 平叙文 | 否定文 |

|---|---|

| She is tall. | She is not tall. |

・その他の動詞の否定文は、do にnotを付け足す

doは「する」という意味です。すべての動詞は結局何かをすることです。例えば「think(考える), make(作る), run(走る)」などの動詞に共通しているのは、何かを「する(do)」ことです。

このように考えると、これらの動詞の前に常に( )に入ったdoがあると解釈できます。

go(行く)の意味にはdo(する)が含まれるので、いちいち書かないけれども実はこの位置にdoがあると考えます。否定文の基本的な発想は「動詞にnotを付け足す」ことなので、次のような否定文が完成します。

| 平叙文 | 否定文 |

|---|---|

| You go to school. | You do not go to school. |

notを付け足すのは見えている動詞(go)ではなく、普段見えていないdoの後です。気をつけましょう。

・三単現のs

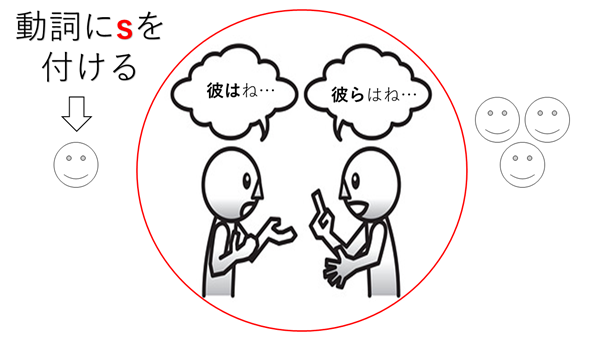

英語を使う人の意識では、会話をしている「私(達)とあなた(達)」と「その他の人や物」を分けます。その他の人や物が主語になるときは、動詞に(-s, -es)を付ける習慣があります。絵で表すと下のようになります。

例えば、「彼はよい車に乗っています」は会話をしている私(達)とあなた(達)以外の人について話をしています。さらに、彼は一人で、いつものこと(現在形)を表現しています。このようなときは動詞driveにsを付けてdrivesにします。いわゆる三人称・単数・現在形のs(略して三単現のs)です。

この文にももちろんdoが本来は含まれています。

先ほど動詞にsを付けるといいましたが、doにs(音の関係上es)が付いてdoesになっていることに注目しましょう。平叙文ではわかりきっているためにdoesを隠しますが、動詞に-s, -esを付けなければいけないので、drivesになっていると考えましょう。

ではnotを使って否定文にしてみましょう。動詞のうしろにnotを付け足すのが基本発想なので、次のようになります。

| 平叙文 | 否定文 |

|---|---|

| He drives a car.

(=He does drive a car.) |

He does not drive a car. |

否定文を作るとき、He does not drives a car. とdriveにsを付けないように気を付けましょう(すでにdoesについているので不要です)。

・am/ is/ are の疑問文は「主語と動詞を入れ替える」

「am/ is/ are」の疑問文は、主語と動詞を入れ替えます。疑問文を作るときの発想は、主語と動詞の入れ替えです。最後にクエスチョンマーク(?)を入れます。

| 平叙文 | 疑問文 |

|---|---|

| She is tall. | Is she tall? |

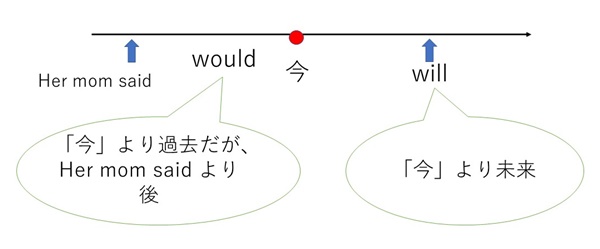

・その他の動詞の疑問文も「主語と動詞(do/ does)を入れ替える」

その他の動詞でも疑問文の作り方は同じです。つまり主語と動詞を入れ替えます。ここでの動詞とはdoまたはdoesを指します。

| 平叙文 | 疑問文 |

|---|---|

| I (do) go to school. | Do you go to school? |

| She drives a car.

(=She does drive a car.) |

Does she drive a car? |

Iから始まる平叙文を疑問文にするときはDo you ~?の形にするのが一般的です。「私は~ですか?」と相手に尋ねる文は少し変だからです(実際はよくあります)。

否定文と疑問文の作り方をまとめます。否定文は動詞のうしろにnotを付け足して作ります。疑問文は、主語と動詞を入れ替えて作ります。am/ is/ are以外の動詞には本来do (またはdoes)が存在していることを理解するのがポイントです。

語順と平叙文・否定文・疑問文がわかれば英語が得意になる

英語の語順と平叙文・否定文・疑問文について理解することが最も大切です。これさえできれば文法学習の最大の山を乗り越えたも同然です。なぜなら基本的なルールさえ理解してしまえば、高度な英語表現にも簡単に応用できるからです。

例えば中学1年生で助動詞canを学ぶとき、doやdoesの位置に置き換えれば否定文や疑問文に応用できます。

| I (do) speak English. | I can speak English. |

| I do not speak English. | I cannot speak English. |

| Do you speak English? | Can you speak English? |

私は英語が苦手な中学生の指導経験が多数ありますが、彼らのほとんどは基本の語順と平叙文・否定文・疑問文をきちんと理解できていません。理屈を理解せずに暗記しようとすると混乱するケースが多いので注意しましょう。

丸暗記でAre you ~?とかDo you ~?と覚えてしまうと、Are you go to school? という誤った文を作ってしまいます。一度変な理解をしてしまうと、あとで正しく覚え直すのは大変なので最初が肝心です。

すでに数年程度の英語学習歴がある子どもにも、語順や否定文・疑問文の作り方を教えることで散らかった知識が体系的に整理されます。それまで何となく口にしていた英語の語順がきちんと論理的に説明できるのでプラスの効果が生まれます。

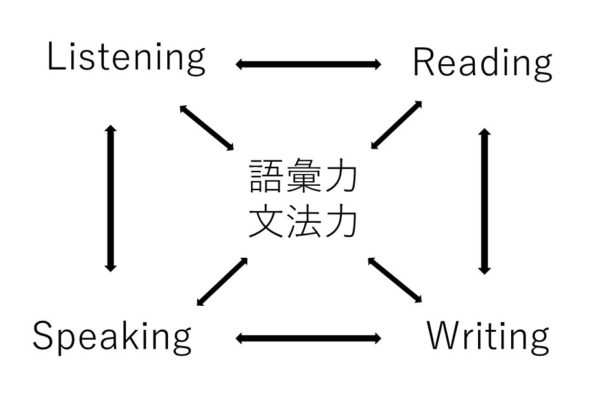

文法の理解が早く正しくできるようになると学校のテストで点数を取ることは可能になります。しかし、それだけでは本当に英語を使えるようにはなりません。次に、習得した文法の知識を使って英語を使える(話せる)ようになるための方法を説明します。

英文法を知識で終わらせないための学習方法

英語上級者のように、文法を意識しなくても英語がスラスラと口から出てくるためのトレーニングを紹介します。

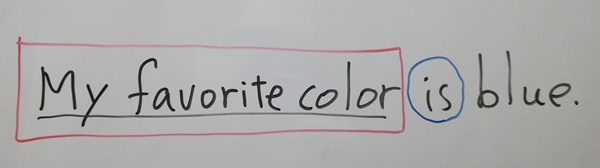

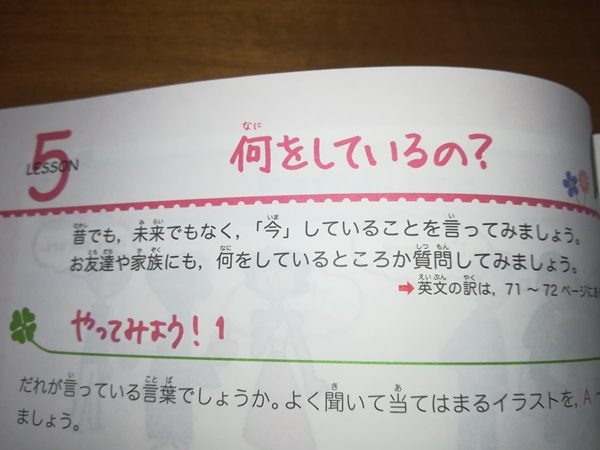

学校や英会話スクールで習った英文を材料にして家庭でトレーニングをしてみましょう。例えば、My favorite color is blue.(私の好きな色は青です)という表現を習ったら、これを材料にして文型を確認させます。

文型を確認するときは壁に貼ってある基本3文型のカードを見ながら学習を進めます。最初に動詞を確認させます。この場合はisが動詞です。青い色鉛筆でisを○で囲みます。

その次に主語を確認します。子どもは主語を1語だけと思い込んでいるので、すぐには答えられないかもしれません。そこでヒントでMy favorite colorに鉛筆で下線を引いてあげます。そうすると全体で主語であることが理解しやすくなります。これを赤で囲みます。

最後にblueという言葉がせつめい語なのか、それとも「in, on, atなど」なのかを考えさせます。正解はせつめい語です。この場合、isという動詞は左側の主語と右側のせつめい語が同じであること(イコール)を意味します。

ここまで細かく説明すれば、それぞれの単語がどういう意味でなぜその順番に並んでいたのかが理解できます。そうするとスッキリした状態で、英文の暗唱に気持ちを集中させることができます。

あまり細かいところまでやりすぎると混乱する原因になります。とりあえず学校や英会話スクールで習った基本文の理解だけにとどめておきましょう。

・否定文と疑問文も作ってみる

否定文と疑問文も作ってみましょう。否定文は動詞のうしろにnotを付け足すだけなので、My favorite color is not blue.で完成です。また、疑問文は主語と動詞を入れ替えてIs your favorite color blue?となります。myをyourに変えるのがポイントです。

否定文や疑問文を作るときは、紙に書かずに口頭で答えさせましょう。紙に書かせるとスペリングを正確に書けなければいけないので、英作文に集中できません。一度に複数の作業をさせると効果が低下するので、口頭英作文が最適です。

このように、たった一つの基本文だけでも、語順と否定文・疑問文の作り方までを繰り返し学ぶことができます。

ほとんどの英文が3つの文型に収まることがわかれば少しずつやる気が出てきます。一度考え方を伝えれば、自分で解決できないときだけ質問するようになります。そのときは壁に貼った文型のカードを確認しながら教えてあげましょう。

英会話につなげる小学生の文法学習

文法や語法を習ったときは、必ず学習事項を使った英文を暗唱することが必要です。実際の使用例を何度も声に出して言うことで、文法を筋肉に覚えこませます。

例えば「~が得意である:be good at ~」を習ったら、これを使ったHe is good at math.(彼は算数が得意である)という例文を暗唱します。やり方は次の通りです。

・英会話につなげるための文法学習ステップ1

まず、この文章の文型を確認します。「主語 is せつめい語」のパターンです。得意は「良い」と置き換えられるので、goodを使用しています。日本語がどのように英語に変えられるのかを理解すると言語感覚が磨かれます。得意な物を示すときは、atを使います。

ここまでをきちんと理解できたら、英文を見ながら3回音読しましょう。回数を増やしすぎると、意味を無視してお経を唱えるような状態になってしまいます。3回だけでいいので、覚えるつもりで集中します。

・英会話につなげるための文法学習ステップ2

次に何も見ないで3回音読してみます。このときに表現を忘れたり口ごもったりしたら、ステップ1からやり直します。

・英会話につなげるための文法学習ステップ3

最後に日本語訳を見ながら、日本語のどの部分がどのように英語に置き換えられているのかを確認しながら、英文を音読します。例文では「得意」の意味を「good」で表しているのが特徴です。これも3回音読します。

英会話練習の中心はステップ1~3をひたすら繰り返すことです。英文そのものを暗記することが目的ではありません。まったく同じ表現を使用する機会は、めったに訪れないからです。

それよりも「得意である」をgoodで表現できるとか、得意な分野や対象をatのうしろに置くなどのことを脳に染み込ませることが大切です。何気なく音読を繰り返しても効果はほとんどありません。

英会話に使える表現を瞬時に出せるために練習していることを忘れないでください。文型や文法を筋肉が覚えるくらいまで繰り返すと、少しずつ英語を話すことができるようになります。

英語を流ちょうに話す人は、文法を意識していないのではありません。文法を意識しながら数多くの練習を繰り返した結果、ほとんど意識せずに話せるようになっているだけです。文法は知識で終わらせるのではなく、使いこなせてこそ意味があります。

英語の文法を学ぶときに、ひと言も声を出さずに完了してはいけません。理屈を理解したらすぐに口頭練習を繰り返すことが大切です。もし、あなたの子どもが静かに英語を勉強していたらそれは間違った学習方法なのでアドバイスをしてあげましょう。

英語の総合力をつけるには、こちらの動画セミナーがオススメです。

まとめ

小さい子どもは体験を通して英語の語順などの文法を自然と身につける能力を備えています。しかし、10歳頃を境にしてその能力は衰えます。代わりに論理的に言語を習得する能力が急速に高まります。

このことから小学4年生からは少しずつ文法を学んだほうが、効率よく英語を身につけられることがわかります。初めに学ぶべき文法とは、基本的な文型(語順)と否定文・疑問文の作り方です。

また、これらの文法を学んだだけでは単なる知識で終わってしまいます。大切なのはこの知識を使って実際に口を動かして英文を暗唱しながら筋肉に文法を覚えこませることです。

「文法を意識するから英会話ができない」という間違った認識は捨てましょう。英語を流ちょうに話す人は学んだ文法を使って練習を繰り返した人です。

これから長い時間をかけて子どもたちは英語を学んでいきますが、お母さんからもときどき文法学習の意義を伝えてあげましょう。

*引用:

*引用:

次に、イラストの下に書いてあるアルファベットを一音ずつ発音します。

次に、イラストの下に書いてあるアルファベットを一音ずつ発音します。

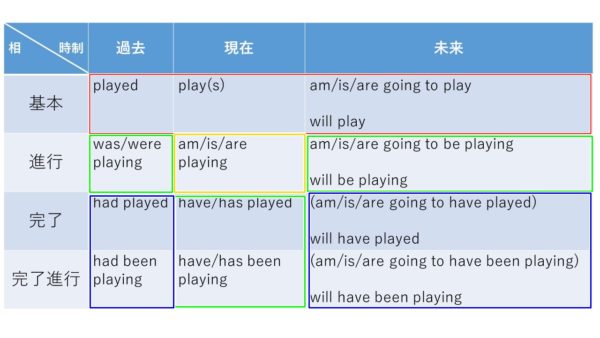

*学習の優先順位の第一位は 赤 > 黄色 > 緑 > 青

*学習の優先順位の第一位は 赤 > 黄色 > 緑 > 青