子どもからテストを渡されて、最初に何をチェックしていますか? 「得点でしょ」というお母さんの声が聞こえてきそうです。

私は子どものテストを受け取ったら、得点よりも「学習内容」を先に見ます。今、何を勉強していているのかが気になるからです。そして、理解できていることと理解できていないことを確認します。得点にはあまり関心がありません。

私の専門は英語ですが、国語のテストは細かくチェックしています。特に「主部・述部・修飾語」の文法問題が出題されたときは注意深く見ています。なぜなら、この理解度によって英語文法を教えるべきタイミングを判断できるからです。

個人差はあるものの、小学4年生くらいから少しずつ英語文法を理解し始めるようになります。でもその年齢はまだ抽象的な概念の操作は得意ではありません。そのため文法を教えるときは慎重にしないと、一気に英語嫌いになってしまいます。

先生にお願いするにしてもお母さんが自分で教えるにしても、文法を何のために学ぶのかを正しく理解しなければいけません。日本人の子どもは、ネイティブのように無意識に英語を話せません。そのため、日本語と英語の違いを理屈で理解しなければいけません。

このときに必要なのが文法です。文法は正体不明の外国語をわかりやすく理解させてくれる便利な知識です。文法を学ぶと「自信をもって英語を使えるようになる」のが理想です。文法の知識が足枷になり英語を積極的に使えなくなってしまうのでは、本末転倒です。

この記事では英語学習には欠かせない英語文法を小学生が学ぶときに、どのようなことについて注意をしたらいいのかを詳述します。また、文法を理解できるタイミングの見極め方や具体的な方法について解説します。

Contents

小学4年生から英文法にチャレンジ

子どもが英語を学ぶときは「音の学習中心」ですすめたほうがいいです。アルファベット、フォニックスの基本、基本単語やセンテンスの音読を通じて英語の音に慣れていくのが理想です。

街の英語教室に子どもを通わせているお母さんの中には「遊びみたいなことばかりしている」と感じるかもしれません。しかし、遊びを通じて英語を発話する機会を多く作っているのならとても有意義です。

ところが小学3年生くらいになると、無邪気にリピートする子どもは少なくなります。積極的に英語を話そうとする姿勢が見られなくなってくるのです。

こうなるとそれまでと同じようなアプローチで学ぶのは難しくなります。それでも「音」の学習の重要性は変わりません。家で英語を音読したりするときは、お母さんは否定的な言葉を使わずにできるだけ良い部分をほめてあげるようにしましょう。

そもそも小さい子どもに特有の無邪気さが消えていくことは、悪いことではなく成長の証です。これまで何も考えずに言われた英語を「リピート」していたけれど、あるときから「あれ、日本語と全然違うぞ」と気がつき始めます。

これが「英語文法」への意識の始まりです。この疑問を感じ始めたタイミングをうまくとらえると、効果的に英語文法の学習を開始できます。これ以降は音の学習と文法の学習を並行して進めていくと効果的です。

日本語との違いを意識し始めたときが合図だが

例えば“I played football in the park yesterday.”(きのう公園でサッカーをした)を音読するとき、小学2年生までの子どもなら何も考えずに先生の後について大きな声で読み上げます。

しかし、小学3・4年生になると「あれっ、yesterday(きのう)は何で最後に来るんだろう?」「サッカーをしただから、football playになるはずなのに…」と日本語と英語の違いに気づき始めます。

このように子どもがモヤモヤした感情を持つようになったら、最初に文法を教える合図です。何かを「知りたい」と思っているタイミングで、必要な知識を学ぶのが最も効率がいいからです。乾いた砂に水をかけるとあっという間に吸収されるのと似ています。

ところが話はそれほど単純ではありません。この時期の子どもは文法のような抽象的な概念の学習はまだ苦手なのです。そのためお母さんが中学校で受けたような英語文法をそのまま学ぶことはできません。

無理に文法の知識を教え込もうとすると、たちまち英語嫌いになってしまいます。小学3・4年生は英語文法に意識を向け始めつつも、文法学習には早すぎる難しい年齢であるといえます。

国語の授業に注目

国語教科書を見ると小学2年生くらいから「主部と述部」について授業で習うようです。そして小学3年生では「修飾語」なども扱われています。

学校から国語のテストを持ち帰ってきたら、点数だけ確認するのではなく、このような文法をどこまで理解しているかをお母さんには確かめて欲しいのです。

3年生までの国語文法に関する事項をほぼ問題なく理解しているようだったら、英語の文法を学ぶ下地ができているサインです。もし、国語文法問題に誤りが多ければ、まだ抽象的な概念の学習には早すぎます。

英語文法の基礎を学ぶ合図は、国語文法のテストの結果がひとつのバロメーターになります。

あせりは厳禁だが、できそうならチャレンジ

成長段階を無視して文法学習を始めるのは絶対にやってはいけません。時間の無駄になるだけでなく、子どもが「英語嫌い」になってしまう可能性があるからです。そのため、国語の文法の理解度を見て大丈夫と思ったら、少しずつ英語文法の学習に取り組んでもいいです。

一般的には小学5年生くらいから英語文法を理解できるようになります。もし、心配ならそこまで待つのも悪くありません。

文法学習は彫刻制作と似ている

理想的な文法学習は、石膏彫刻の制作過程と似ています。

最初にノミとハンマーを使って大まかな形を作ります(面取り)。

それから徐々に全体のバランスに気を配りながら、細部を仕上げていきます。

これを文法学習に当てはめてみます。初めのうちは細かいところにこだわらず大切な部分だけを大まかに学習します。そして、少しずつ段階を経て細かい文法知識を身につけていくのが理想です。

細部から始めたらフリーズする

もし、石膏彫刻をするときにいきなり髪の毛の細かいところから彫りだしたらおそらく作品は失敗します。なぜなら、全体のバランスを見失うからです。

ところが中学校から始まる英語文法学習は、これに近いことが行われています。例えば中学校の1学期には「3単現のs」を扱います。

ネイティブの子どもでも小学校2年生くらいまでは「3単現のs」を間違えることがあります。2歳から英語を話し始めて5年以上英語漬けの子ども達です。彼らでさえ「3単現のs」は5年目で完成させる項目なのです。

一方、日本の中学校に目を移すと、中1の1学期には「3単現のs」を扱います。つまり本格的に英語を学び始めて数か月しか経っていません。

「-s, -x, -ch, -sh, 子音字+oで終わる動詞には-esをつける」「子音字+yで終わる動詞はyをiに変えて-esをつける」はテストでも頻出事項です。しかし、これらの知識は彫刻でいえば毛髪一本一本に相当します。

このような細かいルールから覚えていったら、誰でも頭はフリーズ状態になってしまいます。「英語を話しましょう」と言われても、無理に決まっています。

中学校以降の文法知識はテストを意識しています。このような細かい知識を問う問題にしないと、得点に差がつかず成績をつけられません。理想的な「英語をスッキリと理解するための文法」とはかけ離れた姿です。

お母さんができる対策としては、小学校までに文法の「面取り」作業を終えておくことです。そして、中学校以降で細部の仕上げに移行できるようにしてあげれば、子どもの頭もフリーズせずに英語の発話を妨げないようになります。

大事な部分を残して、細部は捨てる勇気を

小学生が英語文法を習うときは、大事な部分を残して細部は捨てる思い切りのよい指導が必要です。先ほどの「3単現のs」を再び例に挙げると、次のようなステップを踏むことになります。

1.私(たち)あなた(たち)以外の人やモノ(3人称)に意識を向ける

2.とりあえず私(たち)とあなた(たち)以外が主語で「いつものこと(現在形)」を表現するときは、動詞にsをつけてみる

3.複数ではなく単数のときだけ動詞にsをつけてみる

4.疑問文や否定文のときはdoesを使う

このようなステップを設けることで、少しずつ子どもでも「3単現のs」を理解できるようになります。「yをiに変えてesをつける」(study→studies)のような知識は中学校まで先送りしても問題ありません。

英文法の核は語順である

小学生が学ぶべき英語文法の大事な部分は「語順」です。英語ネイティブは意識せずに英文を作れます。しかし、日本人は「無意識に」英文を作ることはできません。意識的に文法(語順)を学ばなければ、いつまで経っても簡単な文章でさえも作れません。

英語は日本語よりも語順の制約が大きいので、文法初心者はまず基本的な文型(パターン)を理解することから始めるといいです。

小学生は手を動かして基本文型を学ぼう

文型を小学生に学ばせるときに、「SV」「主語、動詞、目的語、補語」のような用語を使っても、混乱するだけです。小学生は目に見える具体的な物の操作は得意です。文法を理解させたければ、できるだけ目に見える形で教えなければいけません。

英語教師でそのように指導してくれているなら、任せていても大丈夫です。しかし、小学5年生になっても何も文法を取り扱わなかったり、細かい知識を詰め込むような中学校の前倒しの授業をしていたりするならお母さんのフォローが必要です。

基本文型は「動詞」の理解が鍵

文型の「肝」は動詞の理解です。国語でいえば「述部」と似ています。動詞という用語はどうも小学生ウケが悪いです。ネイティブっぽく「action words(アクション・ワード)」と呼んだほうが、子どもはイメージしやすいこともあります。

まず、「目的語を必要とする動詞(他動詞)」と「目的語を必要としない動詞(自動詞)」の区別をできることが第一段階です。例えば、下のような例文をいくつか見せながら、動詞に線を引かせてみます。

I live.

I read a book.

I want some water.

I walk.

次に、目的語(~を)を必要とする動詞は青色、不要なものは赤色で〇をつけます。

I live.

I read a book.

I want some water.

I walk.

playのあとにfootball(目的語)が無かったら、意味が通じない感覚を理解させます。一方、live(生きる)は目的語が無くても文章は成立します。

上記の説明は高校で習う「SV(第1文型)」と「SVO(第3文型)」に相当します。「動詞には自動詞と他動詞の2種類ある」が、文型理解の第一歩になります。

小学4年生くらいなら、この二つを見分けるだけでも「スッキリ」する感覚が味わえます。

文型を「見える化」する方法

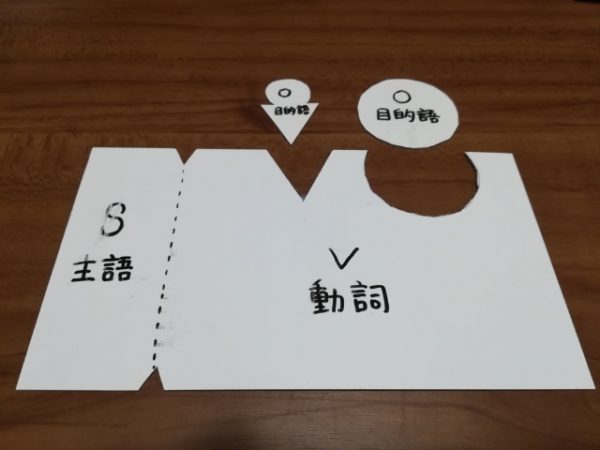

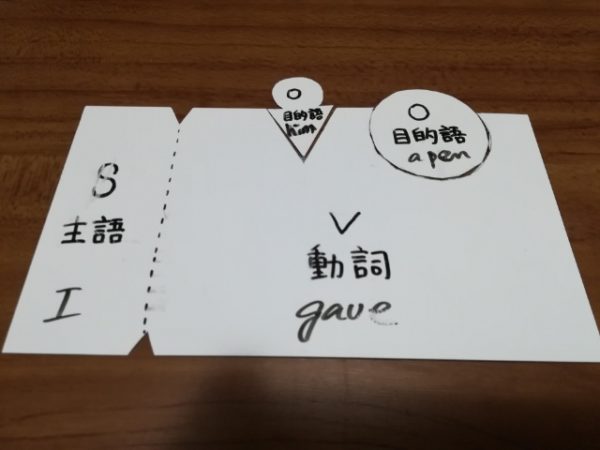

以前、100円ショップで購入したマグネットシートを使って、文型理解をするためのパズルのようなものを作成しました。子どもにも文法をわかりやすく伝える方法はないかと考えたときに試作しました。

これを使って、SVOO(第4文型)を実際に教えてみます。主語と動詞はすでに学習済みと仮定します。

1.紙に書いた例文を音読させる(意味はジェスチャーで分からせる)

2.動詞に線を引かせる

3.お母さんがセンテンスを4つの要素に切り分ける

| I | gave | him | a pen |

4.SVOOの文型ブロックに切り分けた要素を貼り付けてみる

5.この動詞には二つの目的語をとって、順番は「人・物」となることを確認

目的語の順番「人・物」の説明は正確ではありません。しかし、正しい説明をしようとすると小学生の発話を妨げる「細かい知識」レベルになるので、あえて避けたほうが賢明です。

6.まったく別のセンテンスを音読して、切断、バラバラのブロックに貼り付けておく

| I | bought | her | a present |

7.ブロックを組み立てて、英文を音読してみる

上記の練習を通して、この文型(第4文型)の動詞には特徴があることに気づきます。

give:「相手の元に何かを届ける」種類 show, sell, send, tell

buy:「相手のために何かする」種類 cook, make

上記のように、小学生は目の前のパズルに言葉を当てはめながら使われている動詞の特徴を理解すると、文型を理解しやすくなります。

扱う文型の順番

「自分で子どもに文型を教えてみたい」お母さんのために、小学生に文型を教えるときの順番について解説します。単純に第1文型~第5文型まで順番に学ぶよりも、次のような順番のほうが理解しやすいです。

1.SVとSVO(目的語不要の動詞と、目的語必須の動詞を対比して)

2.SVOO(SVOの流れから、目的語が二つある文型を扱ったほうがわかりやすいから)

3.SVOC(C:補語の概念を例文で理解させて、目的語とは異なることを理解)

4.SVC(補語のある文型をもう一つ扱い、目的語と違うことを確認。主にbe動詞が使われる)

文型はある時期に一気に教えるよりも、たまたま音読したり習ったりした英文に疑問を感じている様子のときに、少しずつ教えたほうが子どもの負担がないのでおすすめです。

忘れても「またどこかでやればいい」くらいのゆったりとした気持ちで子どもと接してください。一回で覚えられないからと叱ったりするのは最悪です。

ボンヤリをスッキリさせるのが理想の文法学習

先述したように、文法は本来、英語を読んでいて意味がわからずモヤモヤしているときに、スッキリと理解するためのものです。

特に疑問も感じていない段階で次から次へと知識を詰め込んでしまうと、細かい知識が足枷になって英語を積極的に使えなくなってしまいます。少々わかりづらいので、子どもの様子を観察しながらどのタイミングで何をどのように教えたらいいかを説明します。

PPAPをまねしているだけの段階

世界最強の英語チャンツは何といってもピコ太郎さんの「PPAP」です。これまでいろんな人や会社がまじめに教材を作ってきたのに、一瞬でそれを抜き去ってしまうほどのインパクトがありました。

その証拠に子どもにこのビデオを見せると、勝手に英語で歌い出します(ちなみにネイティブの子どもも歌っていました)。これが「音」の学習です。普通は「音読」がこれに相当します。

何か変だな、と気づく段階

子どもが小さいうちは口まねして終わりです。ところがある年齢になると、「あれっ?」と疑問に感じ始めます。日本語では「私はペンを持っています」(主語・目的語・動詞の順)なのに、なぜ英語では入れ替わっているのかに気づくからです。

子どもはその疑問を上手に言葉で表現できません。だから子どもから「質問があるんだけど」とはなかなか言いません。しかし、ここをお母さんが察知して「なんで順番が違うんだろうねえ」と共感してあげるだけで、子どもは自分で考えるようになります。

理屈を学び、スッキリする段階

このタイミングで文型「SVO」を学ぶと、子どもの頭の中はかなり整理されます。モヤモヤしながら歌っていた歌詞は正しい英語の語順だったことを理屈で理解するからです。

“I have a pen. I have an apple.”の“a pen”“an apple”を別の言葉に置き換えたり、haveを別の他動詞に置き換えたりすれば、英語の表現力は一気に広がります。

同じ文型で違うことを表現できるところまで訓練すれば、文法は「自信をもって英語で伝えるための道具」として実感できるはずです。文法は面倒くさいものではなく、それがないと困るものとして子どもに認識されます。

あらたな疑問に出会う段階

しばらくして何かの場面で、“I sent him a letter.”(私は彼に手紙を送った)を見かけたとき、この子は再び「あれ?」と疑問に感じます。

“I sent a letter.”(手紙を送った)だったら理解できるが、「“him”って何だろう?」とモヤモヤした疑問を感じます。これも言葉ではうまく表現できないため、お母さんから「このhimって何だろうね」と学びのきっかけを作ってあげましょう。

こうして、ひとつずつ英語の文型を覚えて正しい英語を話したり書いたりできるようになります。もちろん、読んだり聞いたりするときも文法の知識なしには正しい理解はありえません。

まとめ

小学生が英文法を学ぶ適齢期の判断はとても難しいです。一般的に小学3年生までは文法のような抽象的概念の学習は苦手です。小学4年生くらいから、子どもの国語文法の理解度を観察しながら少しずつ始めるといいです。

日本人にとって英語は外国語です。ネイティブのように無意識に英語を使うことはできません。どうしても文法の知識が必要です。文法とは外国人にもその言葉を使えるようにしてくれる便利な道具です。

細かい知識でいきなり教え込んで、それが足枷になり英語を使えなくなってしまうのでは本末転倒です。彫刻を制作するように、大まかな形から徐々に細部を仕上げていくことを意識しましょう。

子どもが学ぶ英文法の最優先事項は、英語の基本文型です。文法を子どもに理解させるには、できるだけ具体的な教具を使用しながら、視覚に訴えることが大切です。手を動かしながら学ぶのも効果的な方法です。

理想は子どもが日本語との違いを意識しだしたタイミングで、その疑問に答えるように文法を与えてあげると吸収がいいです。

強調しておきたいのは、やはり語学の基礎は「音」の学習です。充分に音読練習を積みながら少しずつ文型も学んでいけると、子どもの英語の理解は深まります。文法による知識を学んだら定着させるためにも音読は欠かせません。

子どもの「もっと知りたい」好奇心を喚起できるように、文法学習をサポートしましょう。