子どもの国語力の低下が話題になると、いかに子どもに読書をさせるか、という議論につながります。なぜなら、読書をすると国語力が伸びると考えられているからです。

一般的に読書好きな人は、そうでない人に比べて語彙が豊かです。しかし、なぜそうなるのかについては、あまり深く考えられていないような気がします。

英語では多読を続けると語彙力は伸びます。これは単に知っている単語数が増える、ということではありません。すでに覚えている単語の別の意味を覚えたり、比喩表現に気づくなど、もっと広い意味で語彙が豊かになります。

そこで今回の記事では、なぜ小学生の英語に多読を取り入れると英語の語彙力を豊かにできるのか、について説明します。

Contents

小学生の英語学習で多読を取り入れると語彙が豊かになる理由

リーディング力を向上させるには、正確に一文ずつ英文を解釈していく「精読」と大まかな文意を捉えながら大量の英文を読む「多読」の訓練を並行するのが効果的です。学校では精読を中心に指導されるため、どうしても多読指導にまで手が回りません。

小学生でも英検4級に余裕で合格できるほどの実力があるなら、積極的に多読トレーニングを取り入れるべきです。過去形・進行形・助動詞など英語の基本を理解し始めたころなので、始めるにはちょうどよいタイミングです。

多読というと洋書を何時間も読み続けるイメージがあります。しかし、それはさすがに小学生には難しすぎます。

多読に使用する教材は、「語彙制限本」と呼ばれるジャンルのものを使用するようにしましょう。語彙制限本とは、使用されるボキャブラリーレベルを限定し、読者のレベルにあった英単語だけを使用して書かれた本のことです。

具体的には、「ラダーシリーズ」や「Oxford Bookworm Library」がこれに相当します。また、「リトルフォックス」というサイトでは、楽しい物語が動画や音声付で利用できるようになっています(本についての詳細はこちらをクリック)。

これらの語彙制限本を利用すれば語彙数がまだそれほど多くない小学生の英語学習者でもストーリーを楽しめます。多読は読む量が大切なので、子どもが興味をもって楽しく読めるものを選ぶようにしましょう。

多読の効能はいくつかありますが、ここでは多読を通じて語彙がどのように豊かになるのかを説明します。

知らなかった単語を覚えられる

語彙制限本であっても、知らない単語に必ず出会います。その中には、一般的に学校や検定などでは登場しないような単語も登場します。

そのような単語はキーワードであることが多く、文中で何度も登場します。そのたびに忘れかけていた意味を思い出すので、記憶が強化されます。

私も中学生の頃、夏休みに英語の副読本と呼ばれる薄い本が課題に出されたことがありました。はじめは嫌々でしたが、広島で被爆した女の子の話に引きこまれていきました。

その主人公は最後は白血病で亡くなるのですが、白血病を意味するleukemiaという難しい単語はその時に覚えました(そして今でも忘れていません)。

感動した話とleukemiaという単語が結びついて(いわゆるエピソード記憶)、忘れにくくなっているのかもしれません。

ちなみにアルクによるレベル別語彙リストSLV12000のうち上から2番目のLevel11にleukemiaが掲載されていました。中学生でもこのレベルの単語を一発で覚えられるのが、多読のパワーです。

学校英語では取り扱われない生活用語を覚えられる

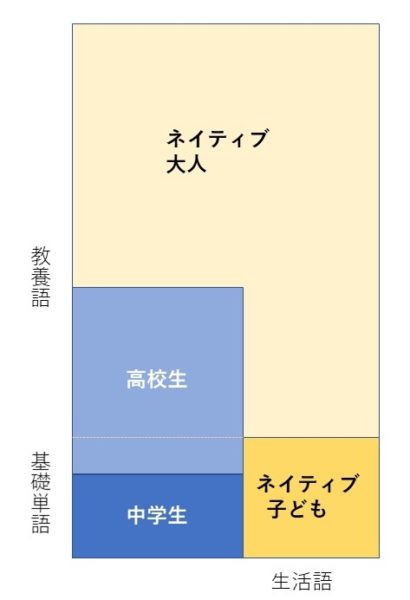

料理の名前や日用品など、ネイティブなら幼児でも知っている英単語を覚えられます。日本の英語の教科書では、environment(環境)など小難しい単語はどんどん登場します。しかし、大学受験を控えた受験生でさえ、「小指」を英語で言うことができません。

正解は「little finger/pinky」ですが、このような単語は読書をしていると頻繁に登場します。

「こんな単語を覚えてもテストに出ないため無駄」と考える人もいます。しかし、私はそうは思いません。いざ外国で生活する場面が訪れたときは、非常に役立つからです。

学校で教えてくれない生活語を多読で補う。

日本の英語教育の偏りを正しくしてくれる効果が期待できます。

多義語の「核」を知ることができる

やさしい単語ほど辞書で調べると定義がたくさんあってウンザリした経験はありませんか。例えば、haveという動詞を使った3つの文を見てみましょう。

I have a car.(私は車を持っている)

I have breakfast.(私は朝食を食べる)

I have a cat.(私は猫を飼っている)

このようにhaveという一つの単語でも、使用される文脈によって「所有する」「食べる」「飼う」などの異なる意味で使用されます。多くの意味を持つ言葉を「多義語」と呼びます。

多義語を学習するときに、訳語をすべて暗記しようとするのは学習効率が悪いです。

大切なのはいろいろな用例に触れながら、中心にある「核」のイメージを固めていくことです。haveの中心(核)にある意味は、「取り込んでいる」イメージです。これを中心に文脈ごとに照らし合わせると、自然と訳語は思い浮かぶものです。

I have a car.(私は車を取り込んでいる。→私は車を持っている)

I have breakfast.(私は朝食を取り込んでいる。→私は朝食を食べる)

I have a cat.(私は猫を取り込んでいる。→私は猫を飼っている)

多読をすると大量の英文に触れるので、中心にある意味を探る作業を頻繁にすることになります。これは基礎単語を使いこなすときにも大切で、会話にも役立ちます。

知らない単語の意味を文脈から類推する能力が高まる

先述の通り、本を読むと知らない単語がたくさん登場します。すべて辞書で調べていたら時間がもったいないです。そういうときは前後の文脈から「多分、こんな意味だろう」と類推します。

例えば、neighbor(近所の人)という英単語を知らなくても、文脈から意味を類推できます。

少なくとも、neighborが人であることがわかるため、近くに住んでいる人達のことを指すのだろうという類推ができます。

どんなに単語を覚えても知らない単語は登場します。類推力を高めておくと難しい英語でも物怖じしなくなります。

小学生でも高い類推力を持った子どもがときどきいます。これは日本語・英語どちらの読書でも養われる能力なので、これまでの日本語での読書経験がものを言うのかもしれません。

知らない単語を無視できる

語彙数を増やすことと矛盾しますが、多読のためには「知らない単語を無視する」能力も必要です。いちいち辞書で意味をしらべていたら、せっかくのストーリーが台無しです。

話の展開に重要でなければ、無視してかまいません。英語初心者は、どうしても一語一語の意味をすべて知らないと気になってしまい先に進めなくなるものです。

これを防ぐには、話の展開がおもしろい本を選ぶしかありません。先の展開が気になれば、いちいち辞書を引くのがもどかしくなります。そして、大切ではないと判断したらすぐに無視できるようになります。

ときには書店へ連れていこう

このように語彙の観点だけからも、多読によって子どもの英語力がメキメキと伸びることがわかります。読書を通じて「おもしろい」「楽しい」という感覚を覚えて、自発的に読書に没頭するようになると英語力は爆発的に伸びます。

ネットで本を注文するのもいいのですが、もし洋書を取り扱っている大型書店(紀伊國屋書店やジュンク堂など)を訪れる機会があるならぜひ語彙制限本コーナーにお子さんを連れて行ってあげましょう。

https://town.ietan.jp/ie-ikebukuro/97

「読める・読めない」の判断は子どもに任せたほうがいいです。ときには読まずに放置される本もあるかもしれません。そんなときでも、読書を強制しないように気をつけましょう。自発的な興味・関心に任せるのが一番です。

多読に慣れておくと、英検の長文や高校入試の長文問題でも圧倒的に速く読めるため有利です。小学生でも英検4級程度の文法力・語彙力があるなら積極的に多読を取り入れましょう。

まとめ

小学生で英検4級相当の実力があるなら、積極的に多読トレーニングを取り入れましょう。多読にはいくつかの効能がありますが、語彙力が豊かになるのは間違いありません。

語彙力が豊かになるといっても、単に知っている語彙数が増えるということではありません。学校英語で扱われないけれど子どもでも知っているような生活用語に触れる絶好のチャンスです。

多義語の攻略には訳語一つひとつの暗記ではなく、中心にある核のイメージを捉えられるかどうかが大切です。大量の英文に触れることによりこの感覚が研ぎ澄まされます。

知らない単語に出会ったときも、文脈から意味を類推できるようになります。反対に、話の展開にそれほど重要でないときには、知らない単語を無視して読み進めることもできるようになります。

このように小学生でも英語の多読にチャレンジすることにより、英語の語彙力を飛躍的に伸ばすことが可能です。洋書を取り扱っているような大型書店を訪れるときには、子どもに何冊か選ばせてあげましょう。

このような機会を親が多く作るだけで、子どもの英語力は大きく伸びます。