子どもに英語を学ばせているお母さんに動機を尋ねると「英語を話せるようになって欲しいから」という回答が多いです。このときの「英語を話す」のは「英語ができる」ことと同じ意味であり、スピーキングを強く意識しているのがわかります。

一方、「英語を読めるようになって欲しいから」と答えるお母さんはほとんどいません。このことから英語に興味のある人はリーディングへの関心は高くないことがわかります。この理由は2つ考えられます。

ひとつ目は「日本人はすでにリーディングが得意だから」という理由です。すでに得意なスキルより苦手とされるスピーキングに力を入れるべきという理由です。もうひとつの理由は、「リーディングはそれほど重要なスキルではない」という考えです。

結論からいうと、日本人のリーディング力はそれほど高くないし、リーディングはとても重要なスキルです。

リーディングはネイティブも意図的に努力して身につけるものです。リーディングは幅広い教養を私たちにもたらし、人生を豊かにしてくれます。

残念ながら日本人の多くはリーディング力でさえも充分ではありません。子どもの頃から正しいリーディング力を積み上げることで、英語力はもちろん教養レベルも向上します。今回は、絵本を卒業してからの本格的な読書へのつなげ方について詳述します。

Contents

教養を身につけるためのリーディング

「書かれているものを読めるようにする」ことはリーディングの最低限の目標です。語彙力と文法力を身につけて運用して、英語を読めるようにします。受験英語はこの部分について取り上げています。

でも、リーディングの最終目標は「教養を身につける」ことです。「英語で」情報を取り入れて、幅広い知識や考え方に触れて人生を豊かにしていくことです。

長文問題ばかり取り組むのではなく、幅広い分野の読書にも取り組みましょう。学校や塾ではそこまでの指導はしてくれません。家庭でカバーしない限り、英語リーディングは最低限のレベルにとどまります。

ネイティブの小学校ではリーディングに力を入れている

私の息子は5歳の時に海外のインターナショナルスクールのYear 2に編入しました。3年半の通学期間で最も力を入れたのは「リーディング」です。学校の勉強はとにかく読めないと始まらないのです。

週1回、学校図書館から2冊の本を借りてきます。フィクション1冊とノンフィクション1冊です。さらに、毎日学級文庫から薄い本を1冊持ち帰ってきます。ほぼ毎日読書をして、この記録をつけて先生に提出しなければいけません。

日本の学校でも読書は推奨されていますが、大部分は家庭に任されているのと対照的です。読書を重要な教育目標に掲げていて、授業では「音読」「精読」「内容理解」「ディスカッション」などを通じてリーディング力を高めていきます。

算数の宿題は問題文が英語で書かれているので、読めないと取り組めません。ライティングも何かの資料を読んでからそれについて意見を書くものばかりで、読めないと何をしていいのかさえわかりません。

私はボランティアで週1回、5~6人の子ども達と本読みをしていました。インター校の生徒なので皆英語を流暢に話します。でも、リーディング力にはかなりの個人差がありました。そしてリーディング力と学力には強い相関関係があるとも感じました。

上記のような経験から、英語でも日本語でもリーディング力をできるだけ向上させることをお母さんにも推奨したいと思います。

二つの面から見たリーディング

リーディングは2本の柱から構成されています。ひとつ目の柱は「英語を読める能力」です。フォニックスを学び、語彙力を伸ばし、文法の知識を運用することで英語を読めるようになっていきます。大学受験で問われているのはこれです。

「日本人はリーディングが得意」の誤解は、英語を読めればよいと勘違いしているからです。リーディングの真価が問われるのは、もうひとつの柱である「英語で学ぶ能力」です。大量の本や資料を読みながら教養を深めていくことです。

本来、この2つの柱は同時に進めていくべきものです。でも、学校や塾では「英語で学ぶ」ことまで手が回らず、残念ながらリーディング最大のメリットを得られない状態になっています。

英語を話せても中身のない人にならないために

早期の英語教育についてマスコミで取り上げられるたびに「論理的な思考力や教養を身につけるためには国語教育を優先せよ」という意見を聞きます。国語教育は大切です。異論の余地はありません。

でも、英語のリーディング力を高めても「論理的な思考力や教養」を身につけられます。英語では教養は身につかないと考えているのは、「英語を読める」技術指導だけで終わっているからです。

教養のある人たちと話をすると、何かのテーマについて深い意見の交換があったり、冗談もウィットが効いていたりします。たいていそういう人たちは、大量の読書を習慣としています。

英語でも教養を深めるリーディングを意識すると、発音や流暢性に多少難があったとしても一目置かれる人になることは可能です。「英語で学ぶ」状態に早めに到達することで、英語を話せて中身(教養)もある人になれます。

目標は正確に速く、長時間読めること

リーディングで必ず話題になるのは、「精読」か「多読(速読)」のどちらが大切か、です。結論はどちらも大切です。理解度を落とさずに速く読めるようにならないと、リーディングの意味がありません。

精読では、語彙・文法などの知識を運用して一文ごとに正確な理解を目指します。普通の読書でこれをやると飽きてしまいますから、精読専用に作られたワークブックを利用しましょう。

多読でも子どもが大意を理解できたかどうかの確認は必要ですが、基本は読書を楽しむことです。絵本を卒業したばかりの本選びは難しいですが、子どもと相性がいい本を見つけられると一気に子どもの読書量を増やすことができます。

リーディングでもう一つ大事なのは、長時間読めることです。何かにハマったときの子どもの集中力はすさまじく、小学校低学年でも1時間くらいは平気で読書をするようになります。ノンネイティブなら1分間200語のペースで1時間読めるレベルを目指しましょう。

使えるリーディング力の目標は、正確に速く、長時間読めることです。

絵本を卒業してから本格的読書までのアプローチ

英語絵本の読み聞かせから、本格的な読書に移るまでにはお母さんの想像する以上にギャップがあります。この隔たりをどうやってスムーズに乗り越えさせるかが、子どものリーディング力を伸ばす大事なポイントとなります。

ここでは、絵本から本格的な読書への移行期にするべきことを具体的に説明します。

子どものリーディングは3段ロケットで

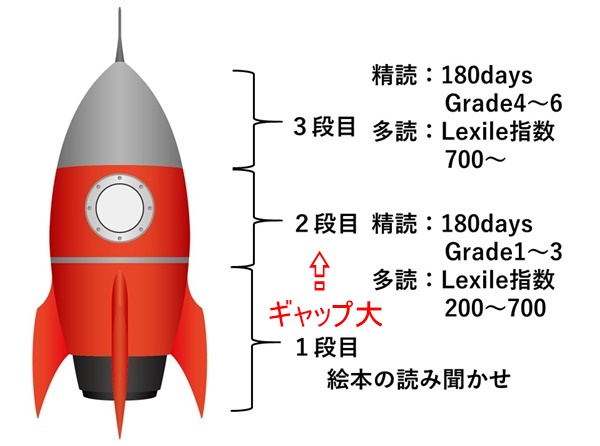

子どものリーディング力は、右肩上がりになだらかに伸びるわけではありません。大まかに分けると3段階あるので、ここでは3段ロケットに例えて説明します。

*図の中のLexile 指数とは、米国のMetaMetrics 社が開発した指標で、読者の読書レベルと本の難易度を同じ指標で表したものです。精読の180 Daysは使用教材名で、Grade 1~6は米国小学校の学年に対応しています。

1段目は幼児期の「英語絵本読み聞かせ」です(詳細は『初めての「英語絵本読み聞かせ」完全ガイド』でご確認ください)。この時期にお母さんが充分な量の絵本の読み聞かせをすると、子どもは英語を読むことを楽しいと感じるようになります。

もちろん、アルファベットや基本的なフォニックスを習得していることが前提です。同じ本を繰り返し読んでいると、気に入ったフレーズを暗唱するようになります。小学校に入るあたりから、絵本を物足りなく感じてきたら2段目のロケット点火のサインです。

2段目は、正確に読むことを学びつつ、挿絵の多い語彙が限定された子ども向けの本を大量に読む活動が中心です。2~3年くらいコツコツと続けると、格段に子どものリーディング力は向上します。

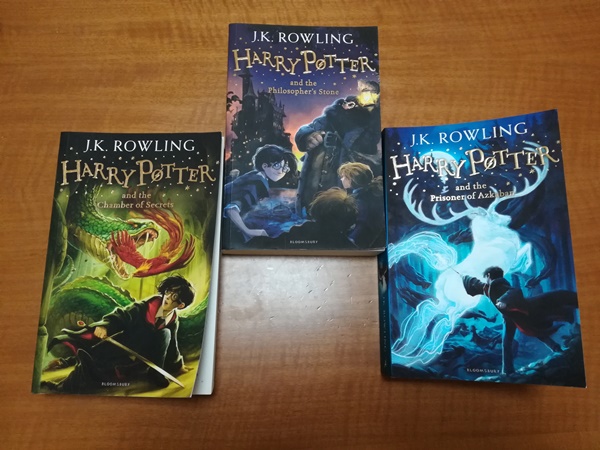

3段目はネイティブの小学校高学年が読むような内容です。日本人の英語学習者ならこのレベルには最終的に到達して欲しいと思います。英検なら2級~準1級程度です。

今回の記事では、絵本の次の2段目のステップについて詳しく取り上げます。

リーディング力養成に必要な2つの柱とは

絵本から本への移行期間の方法は、とても難しいです。使用されている語彙や文法に大きな隔たりがあるからです。そのため、できるだけ負担に感じないように、スムーズにこのギャップを乗り越えさせることがポイントになります。

この時期にやるべきことは「ワークブックによる精読」と「できるだけ平易な言葉で書かれた本の読書」の2つです。精読と多読ともいえます。

突然、長時間の勉強や読書を強制するのは子どもにとって苦痛です。あせらず少しずつ取り組ませましょう。1年半くらいを目安にして、このギャップを乗り越えられれば充分です。

精読で文法・語彙・内容把握の力をつける

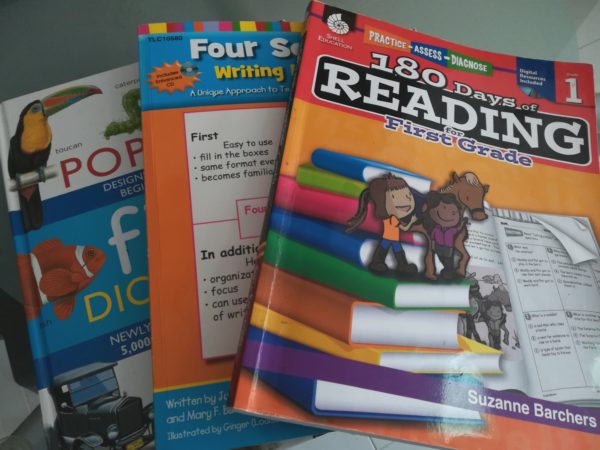

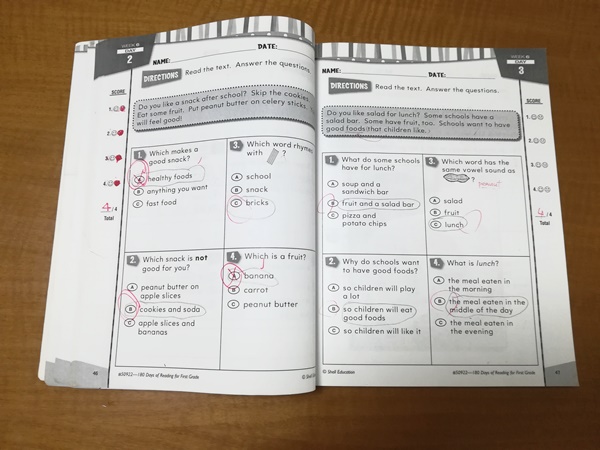

正確に読むトレーニングのためには、内容一致問題の豊富なワークブックを選びましょう。私が使用したのは180 Days of Reading for First Gradeです。アメリカの小学生用の問題集で、毎日の自習のためによく考えられていて使いやすいのが特徴です。

Grade 1では、数行の英文を読みます。使用されている語彙レベルは、本を読むために必要なものばかりです。選択肢の中から正解を選ぶ方式で、内容理解や単語の意味などを質問されます(問題文もすべて英語です)。

Week 1~36まであり、1 Weekの構成はDAY 1~DAY 5となっています(5 days×36 weeks=180 days)。1週間で一つのテーマを扱っていて、フィクションとノンフィクションがバランスよく混ざっています。

DAY5はいつもライティングです。日本の小学生には難しすぎるので、DAY 1~4までやれば充分です。DAY 1~3までは短い文で、DAY 4は長めの文章を読みます。

文章は必ず音読させ、間違えて発音したところはきちんと訂正しましょう。最低でも5回くらいは大きな声で音読させるようにしましょう。

毎日の勉強時間は15分~20分程度で、長すぎず短すぎずちょうどいい長さです。1週間で4つの問題をこなしていくので、余裕をもって進めることができます。

リトルフォックスは動画だけでなく、多読教材としても優れています

多読用の本選び

精読ばかりでは長い文章を読めるようにはなりません。やはり、長文を読むトレーニングが必要です。いわゆる「多読」用の本を読むことで、この力は養われます。

語彙力が不充分なこの時期に、子どもの興味を惹くような本を探すのはとても難しいです。語彙レベルをカバーするためには、挿絵の豊富なものを選ぶようにするといいでしょう。絵本と本の中間をイメージするといいです。

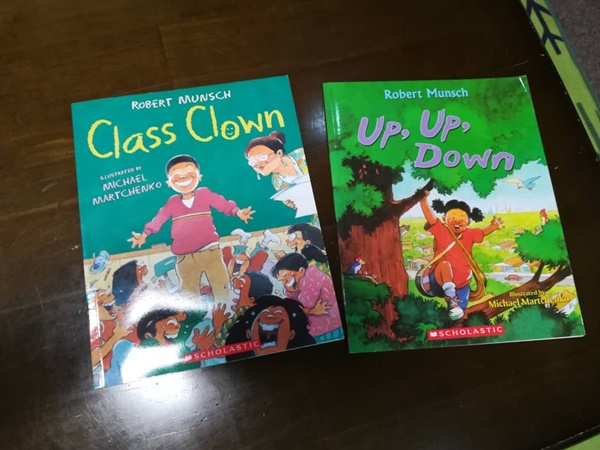

最初に紹介するのはRobert MunschのCD付きの本です。

英会話教室の先生にすすめられて購入しました。朗読のCDが本当に楽しくて、子どももゲラゲラ笑ってしまう内容です。車に乗ったら朗読CD、家ではお母さんが少しずつ読んであげると子どもは喜ぶこと請け合いです。

私が使用したのは、作家 Julia Donaldson のシリーズと、英語で育児をしている人たちにもよく知られている Magic Tree House のシリーズです。

Julia Donaldson の本は絵本と本格的な本をつなぐ存在です。文章を音読すると詩のような美しい響きがあります(韻を踏んでいるため)。Zog(ちょっとドジなドラゴン)の出てくる話には不思議な魅力があり、誰にでもおすすめできます。

Magic Tree House のシリーズは語彙レベルがやや高めです。Julia Donaldson に完全に慣れてから挑戦したほうがスムーズに移行できると思います。マニュアル車のギアを1段ずつ上げていくイメージです。

どちらの本も語彙レベルを限定しながら楽しい物語が展開されていて、作者の力量に感します。なお子どものレベルに適した本を探す時に便利な「Lexile 指標」というものがあります。Lexile指標の詳細は後ほど説明します。

実践編

本を買っても、子どもは自然と読むようにはなりません。だからといって、お母さんが無理やり読ませようとすれば本嫌いになってしまいます。子ども自らが読書にハマる状態を意図的に作る方法を説明します。

読み聞かせを毎日少しずつすると、子どもに変化が起きる

本を買っただけでは、子どもは読むようになりません。対処法として、お母さんの読み聞かせがとても有効です。「またか」と面倒くさがらないでください。

3分以内で読み終わる絵本に慣れた子どもには、長時間の読書には耐えられません。そこで、「毎日3ページずつ読もう」と決めておき、絵本と同じように読み聞かせをしていきます。このとき指で読んでいるところを示しながら、子どもにも目で追わせることが大切です。

お母さんはあらかじめ話を読んでおいて、話がおもしろくなる直前でその日の読み聞かせを終了します。話が中途半端なところで終わると「もっと読んで」と子どもはせがみますが、「また、明日ね」といって付箋を貼って本を置いておきます。

テレビ番組でもCMの手前で「答えはCMのあと!」とテロップを表示して視聴者をじらします。ほとんどの視聴者は結果を知りたくて仕方がないので、そのままチャンネルを変えずにその番組を見続けます。この作戦は子どもの読書にも応用できます。

続きが気になる子どもは、親が立ち去ったあと自分で本を開いて読み始めます。無理やり読まされているのではなく、自分の意志で読んでいます。

主人公がピンチのところで話を切り上げられたら、誰だって続きが気になります。「続きを知りたい!」目的で英語を読むので、もはや英語を勉強している意識は子どもにはありません。この状態を意図的に作ることがポイントです。

結末がわかると、ニヤニヤしながら「ボク(ワタシ)どうなったか知ってるよ」とお母さんに自慢気に話しかけてきます。とぼけて「えっ、そうなの?」と興味深く聞いてあげましょう。

このように本に関する話題で、親子で盛り上がるようにしていくと、少しずつ英語の読書を習慣化できます。

精読は毎日時間を決めて取り組む

精読は文章量の短いものを集中して読むことが大切です。先述した180 days Grade 1を利用して、内容理解をしているかどうか確かめながら進めましょう。

たとえ数行の文章でも、小さい子どもにとってはきっちりと読むのは疲れます。「1ページだけ」の約束をお母さんは守ってください。

精読はプロの先生にお願いしたほうが効果は出やすいのは確かです。でも、事情が許さないのであればできるだけお母さんが説明してあげてください。

正解なら「なぜこれを選んだか」、不正解なら「なぜ間違えたのか。正解の理由がわかるか」を考えさせるといいです。

スコアを気にするのではなく、正解にいたるまでの考え方や読み方を身につけるように意識するといいでしょう。解答の根拠となるところに線を引いて注目させるだけでも、子どもにはわかりやすくなります。

知らない単語に出会ったら

知らない単語に出会った場合には、「お母さんが教えてあげる」「自分で調べさせる」の2つの対処法があります。

動詞や副詞は日本語で説明してあげた方が理解は容易です。辞書で調べても過去形と原形で綴りが異なるので混乱します。多少ニュアンスは変わってしまっても、お母さんが子どもにもわかる言葉で教えてあげるのが一番です。

この時に注意するのは、すぐに正解を伝えるのではなく「子どもに意味を推測させる」ことです。これを続けていくと知らない言葉に出会ってもすぐに気持ちが萎えなくなります。意味を見つけていこうとする積極的なリーディングが身につきます。

名詞に関しては、ピクチャーディクショナリーを利用すると比較的簡単に調べることができます。自分で調べられるようになると、学習効率を加速させることができます。英語に限らず、他の教科にも良い影響を与えるでしょう。

ちなみに小学生が使える充実した英和辞書はあまりありません。定義に使われる漢字が読めなかったり、収録語数が極端に少なかったりするのがほとんどです。小学校高学年になるまでは辞書を使わずになんとかやりくりしましょう。

新しい単語に出会ったら、まずは声に出して読むことを習慣化させてください。発音→読み→綴りの順番でボキャブラリーを増やすのが王道です。

スイッチが入ればしめたもの

このように精読と多読を並行して進めていくと、ある時点を境にして一人で本を読むようになっていきます。ある作家のシリーズにハマると子どもの中の「スイッチ」が入った状態になります。

しばらくするとその作家の本を急に読まなくなります。「飽きる」のは悪いことではなく、成長の証です。次のステージに進めるように新しい本を与えてあげましょう。

2段ロケットの終盤になる頃には、ボキャブラリーのレベルは2000語を超えていきます。英検なら準2級にも挑戦できるレベルです。絵本を卒業して2~3年くらいで到達できます。

2段ロケット終了の目安は「Geronimo Stilton Series」

2段目のロケットから3段目への時期を知るには、Geronimo Stiltonのシリーズを与えるとわかります。新聞社編集長のネズミ Geronimo の話ですが、ダジャレやユーモア満載のストーリーです。

ボキャブラリーと文法のレベルはこれまでよりも一段高くなります。文章量もだいぶ増えてくるので、本格的な小学生の読み物の第一歩です。

3段目のレベルに移行するには精読のレベルを引き上げることです。幸い180 daysはGrade 1~6まであるので、Grade 3で正答率が常に半分を超えるとGeronimo Stiltonに挑戦できるようになります。

Lexile指数とおすすめ本の整理

書店に行って実際に中身を確認して、子どものレベルや興味に合うかどうかを確認できるのが理想です。でも洋書の充実している書店は都市部に限られますから、いつもそのような買い方は難しいでしょう。

Amazonで注文することを想定して、あなたの子どものレベルに合った本の探し方を具体的に説明します。

Lexile指数を参考にしよう

一部の本にはLexile指数(レクサイル指数)が表示されています。Lexile指数とは米国のMetaMetrics社が開発した指標です。読者の読書レベルと本の難易度を同じ指標で表すことで、自分のレベルに最適な本を探せるようになりました。

自分のレベルを知る正確な方法は、TOEFL®Juniorを受験することです。TOEFLのスコアレポートにLexile指数が示されているので簡単にわかります。

でも、そのためだけに受験することもないでしょう。例えば、Lexile指数200の本を読んでみて75%の理解力があれば、それが読者のスコアです。

Lexileの日本語サイトに子どものLexile指数を入力していくと、子どもの読書レベルにあった本を検索できます。

1の窓に、自分のLexile指数を入力します。ここでは200を入れてみます。

次に、読みたい本のジャンルにチェックを入れていきます。すべて選択したり複数選択したり可能です。

そうすると自分のLexile指数と希望するジャンルの本に合致した本が表示されます。

Lexile指数でヒットする本ですが、同じ指数であっても読みやすい本と読みにくい本があります。読者の知識や興味が偏っていると、特にそのようなことが起こります。あくまでも参考にしましょう。

Amazonの洋書販売ページでもLexile指数を確認できるようになっています(すべての本ではありません)。「なか見検索!」できる本を利用すれば、一部の文章から子どものLexile指数を推測できます。

おすすめのリーディングドリル

・180 Days of Reading(Grade1~6)

精読に関して私が息子に与えたのは180 Days of Reading のシリーズだけでした。テーマ別に一週間で5つの課題が与えられます(最終日はライティング)。時間のないときはライティングを飛ばしましたが、毎週、最低4つの課題は完了させました。

書店で精読用の教材を数時間かけて見比べて選んだのがこれでした。一日の分量は多すぎず、少なすぎずちょうどいいです。難易度も適切で子どもの集中力が切れることはありませんでした。

日本人の子どもが挑戦するならGrade1から始めるといいと思います。この本には、すべての問題が収録されたCDが付属しています。兄弟姉妹がいるなら、このデータをプリントアウトすればもう一度買いなおす必要はありません。

「継続は力なり」で、気がつくと子どものリーディングが一段アップしているのを感じました。Grade3が完了する頃には、英検3級に合格できるくらいのレベルになっています。

フィクション:Julia Donaldsonの作品と『マジック・ツリーハウス』シリーズ

・Zog and the Flying Doctors(Lexile指数不明)

Julia Donaldson(著)Axel Scheffler(イラスト)のコンビの本は、絵本の次に挑戦する本としてピッタリです。かわいらしいイラストには子どもはもちろんお母さんもワクワクさせる魅力があります。

音読すると詩を読んでいるようなリズムと韻を感じられて、この本を手に取ったときは「こういうのが欲しかったんだよ」と思いました。

・Magic Tree House(Lexile指数200-295L)

ネイティブ小学生向けの人気シリーズ。兄妹が主人公の冒険物語。不思議なツリーハウスで本を開くと時空を飛び越えた世界へと移動してしまう、ワクワクするような話です。

絵本を卒業していきなりこの本を読むのは少々難しいかもしれないので、半年くらいJulia Donaldsonのようなやさしい本で慣らしてから挑戦するといいです。毎回舞台が変わるので世界史や科学の知識も身につきます。

私の息子はややオタクっぽい兄のキャラを好きになれず4~5冊読んで終わりましたが、息子に同じシリーズの本を図書館から借りてくるようにリクエストして私が読んでいました。

ノンフィクション:科学マンガ

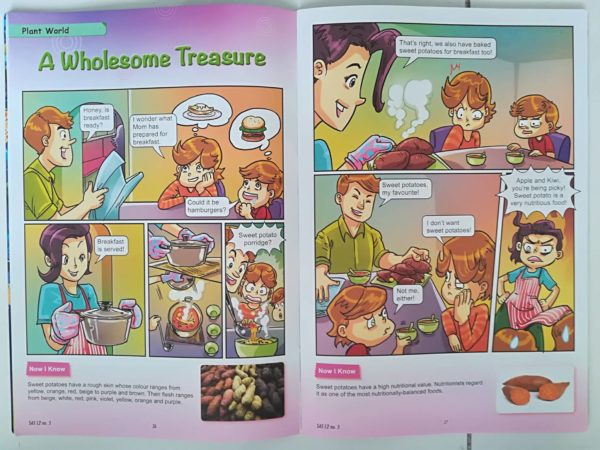

物語は直接書かれていないメッセージを読み取ったり(行間を読む)、キャラクターの心情に想像を膨らませたりすることができます。一方ノンフィクションでは、幅広い知識を身につけることができます。日常生活では登場しないような教養語も身につきます。

例えば、herbivoreとcarnivoreは「草食動物と肉食動物」のことですが、日常生活で使用されることは滅多にないので、ノンフィクションの本から学ぶことが必要です。

私のおすすめは科学マンガ(Science Comics)です。息子が夢中になって読んでいたのはシンガポールの出版社のものでした。マンガと解説があって、本当によくできた科学マンガでした。残念ながら日本では購入できませんが、どのような本か写真で説明します。

単語のレベルは決してやさしくありません。でも、子どもの知識欲はすさまじく、そんなことお構いなしに繰り返し読み続けます。その結果、難しい単語もどんどん覚えていきます。

実は私も小学生の頃、雑誌「子供の科学」を定期購読していて毎回届くのを楽しみにしていました。「どうして海は青いのか」とか「虹ができる仕組み」など、夢中になって読んでいたのを思い出します。

このような雑誌を読むと、子どもの口から思いがけないような単語がしばしば出てくるようになります。学校の授業で科学や社会を学ぶときにもとても役に立ちます。

まとめ

日本の受験で学ぶリーディングは、英語を読むことにフォーカスを当ててきました。もちろんこれは大切ですが、もう一つの柱である「英語で学んで教養をつける」ことが疎かになっています。

「英検〇級取得」とか「〇〇大学に合格する」ことだけが目標となると、偏ったリーディングしか取り組まなくなります。子ども時代から英語を学ばせるなら、ぜひ「英語で読んで教養をつける」ことも並行して取り組んで欲しいと思います。

将来、海外の大学に留学する場合は高度なリーディング力が絶対に必要です。教養もあって英語もできる大人になるために、お母さんはサポートしてあげましょう。

オンライン英会話では、使用される教材を読めないとレッスンが思うように進まないことがあります。英会話を上達させたい場合でも、リーディング力がベースになることを忘れないようにしましょう。