「意識高い系」という言葉を聞いたことがある人は多いでしょう。言葉や見た目を過剰に演出してすごい人に見せようとしているけれど、中身は大したことのない人を揶揄する言葉です。

代表的なのが「意識高い系ビジネスマン」です。彼らの特徴は、やたらとカタカナ英語を会話の中に盛り込んでくることです。私もこの種のビジネスマンを何人か知っています。

「最近は、コンプライアンス(compliance)が厳しいから…」「社内で〇〇のナレッジ (knowledge) をシェア (share) するため…」

- コンプライアンス:法令遵守(ほうれいじゅんしゅ)

- ナレッジ:知識

- シェア:共有する

このような人達と会話をすると疲れます。頭の中で次のような処理を目まぐるしくしなければいけないからです。

ここまでカタカナ英語を使いたければ、いっそ英語で話してくれたほうが聞きやすいです。

子どもの英語教育について批判するとき、「正しい日本語を身につけることを優先すべきだ」という議論がなされます。この意見についてはいろいろと反論できます。私は英語を学ぶことによって、むしろ正しい日本語を意識するようになると考えます。

今回はカタカナ英語についての私の考えや英語学習における注意点について解説します。

カタカナ英語の使いすぎが相手を不快にする理由とは

いわゆる「意識高い系」と呼ばれるビジネスマンの話を聞いていると、やたらとカタカナ英語が登場します。カタカナ英語とは、日本語で置き換え可能な言葉があるにもかかわらず、わざわざ使用される英語由来のカタカナです。

たとえば、アジェンダ(agenda)という単語は、会議の議題とか提案内容の意味です。日本語を話すときは「議題」「提案内容」などの言葉で置き換えたほうがわかりやすいのですが、なぜかアジェンダという言葉を使いたがる人がいます。

このような不要なカタカナ英語を聞くたびに私はイライラします。薄っぺらい英語の知識を見せびらかしている態度に腹を立てているのかと最初は思いました。しかし、じっくりと考えるともう少し深い理由が見えてきました。

話す目的は、相手に伝えるため

そもそも人が何かを話すときは、ひとり言以外は相手に何かを伝えるためです。そのため、相手が確実に自分の発言を理解してくれるように話すことがとても大切です。

子どもに話すときは子どもにわかるような言葉で会話をします。ある漫才師は若者の前で漫才をするときと、高齢者の前で漫才をするときでは話すスピードを変えるそうです。これも聞き手によりよく伝えるための配慮です。

しかし、カタカナ英語を乱用する人は相手に伝えることを第一の目的にしていません。相手がわからなさそうなカタカナ英語を使い、自分の知性のほうが優れていることを知らせようとしています。

不要なカタカナ英単語を連発する人に不快感を覚えるのは、相手の話す目的が本来あるべき姿から完全にズレているからです。

経団連会長の記者会見を見て

先日、経団連の中西会長が原発反対派への意見を記者会見で述べていたときのセリフです。

また、脱炭素化のために原発比率を高めましょうという意図の発言をしたときのセリフです。

エモーショナル(emotional: 感情的な)とかアクセプト(accept:受け入れる)などは、もともと「感情的な」「受け入れる」という日本語を使ったほうがより多くの人に理解してもらえます。

おそらく会長は自分の意見を多くの人に伝えたいわけではなく、自分の知性を見せつけるのが本心です。東大から米国の名門スタンフォード大に進み日立の最高経営責任者まで上り詰めたエリートですが、相手をおもんばかる心はなさそうです。

私は英語を子どもに教えていますが、英語の知識やテクニックだけでなく相手の立場に立つことを強調しています。

- 英語が下手でも相手に聞こえるように大きい声で話すこと。→英語が下手で声が小さかったら、相手は聞く気をなくしてしまうから。

- 何か質問されたら、答えだけでなくプラス1センテンスを心がけること→自分に興味を持ってくれたのだから、話を膨らませてより話しやすい雰囲気を作るため。

このような気遣いが気持ちのいいコミュニケーションの基本です。カタカナ英語を乱用する人にはこのような視点が欠けています。

カタカナ英語は英語学習の大敵か?

カタカナ英語に否定的な私ですが、英語学習には活用できる部分があると感じています。たとえば某有名ダイエット系のCMで「結果にコミットする」というコピーがあります。

コミットという耳慣れない言葉を聞いたときに、ほとんどの人は聞き流してしまうかもしれません。子どもとテレビを見ていてこのような言葉に出会ったら、お母さんと元の英単語を調べる習慣をつけましょう。そうすると子どもの英語のボキャブラリー向上に役立ちます。

commitというのは動詞で受身形やcommit oneself on/ to doの形で「~に献身する、を誓う」という意味です。使い方が難しい動詞です。前述のCMは、「(ダイエットの)結果を出すことに献身します(誓います)」という意味です。

日本語なので文脈は明瞭ですしCMの映像も明確に思い出せるので、commitの意味を忘れません。このような方法で難しい英単語も割と簡単に覚えることができます。

このように意味を覚えるには重宝するカタカナ英語ですが、しょせん偽物です。本物の英語とは異なるためいくつかの点に注意しなければなりません。

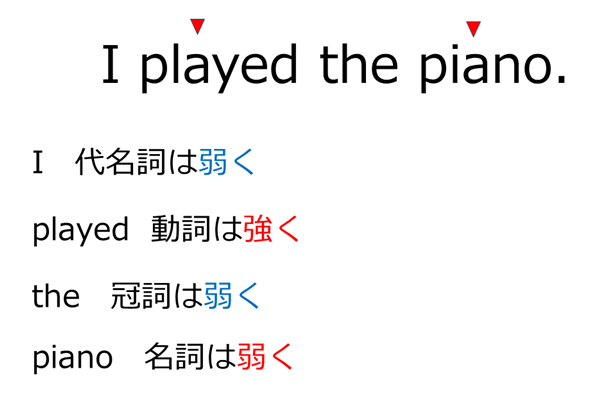

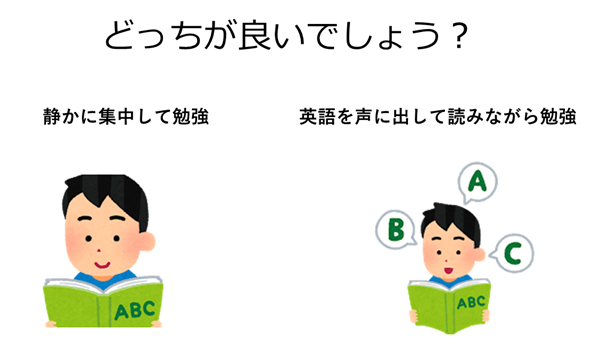

発音とアクセントは元の英単語をきちんと学ぶ

カタカナで覚えても英語のスキルは向上しません。かならず元の英単語をきちんと調べて正しい発音とアクセントを覚えるようにしましょう。カタカナで発音しても通じないことが多いのでスペリングを確認しながら何度も音読することが大切です。

また、辞書をしらべると使い方についても情報が掲載されています。先ほどのcommitが「~に献身する」という意味で使われるときは、受け身かcommit oneself on/ to doの形になります。

このような勉強をしないで「commit=献身する」と暗記しても、実際の会話ではまったく使えないので注意しましょう。

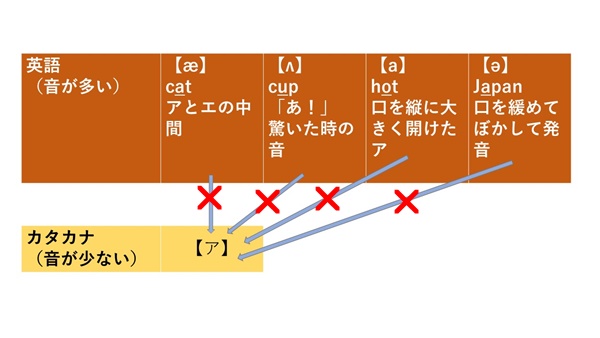

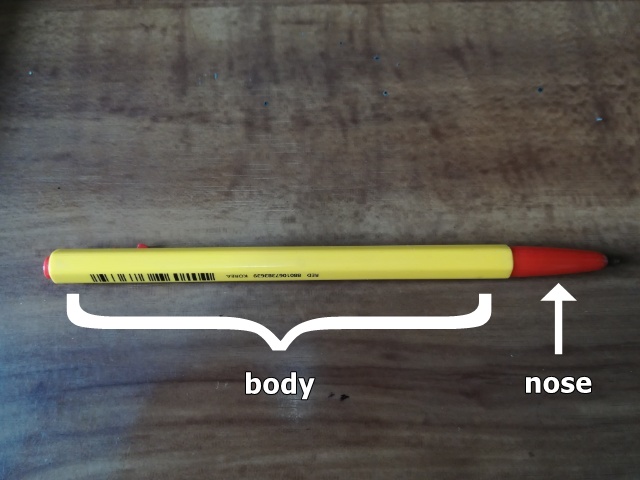

音節の数の違い、音の違い、アクセントの違い

カタカナ英語がダメな理由について詳しく説明します。ここではわかりやすくするために、「orange: オレンジ」という単語を例に挙げます。

・日本語は基本的に母音が連続する

「オレンジ」をローマ字で表記すると「o re n ji」です。3つの母音(赤字)が連続しているのがわかります。4つの音で構成されています。

一方、英語のスペリングはorange【ɔrinʤ】で母音は2つだけです。音節と呼ばれる音のかたまりで分けるとor・rangeとなり2音節からなる単語であることがわかります。

カタカナ英語では4つの音で発音され、英語では2つの音で読まれます。カタカナ読みをするとネイティブにはまったく別の単語に聞こえるためどんなにゆっくり発音しても通じないことになります。

・音の違い

オレンジの「レ」は、英語の r と l のどちらの音とも異なります。日本人は r も l も「ラ行」で表現するため、同じ音として処理します。つまり、ネイティブは聞いたこともない「レ」の音が入ることにより、その音からorangeのスペリングに結びつきません。

r と l については日本人が苦手な音として取り上げられる代表的な例です。日本人の英語学習者としては、聞き分けることはできなくても、発音を分けられるように練習することが必要です。正直なところ私も聞き分けられるか微妙なところですが、自分が発音するときは明確に分けています。

日本語で使われるカタカナ英語に出会ったら、新しい単語を覚えるチャンスです。日本語で文脈を理解しながら意味を覚えるため覚えやすいのが特徴です。

しかし、カタカナ英語のまま覚えても通じる英語は身につきません。かならず元の英単語を辞書で調べて正しい発音・アクセントと使い方について確認するようにしましょう。

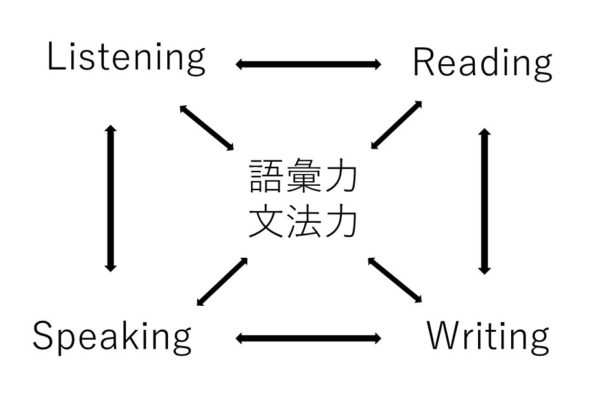

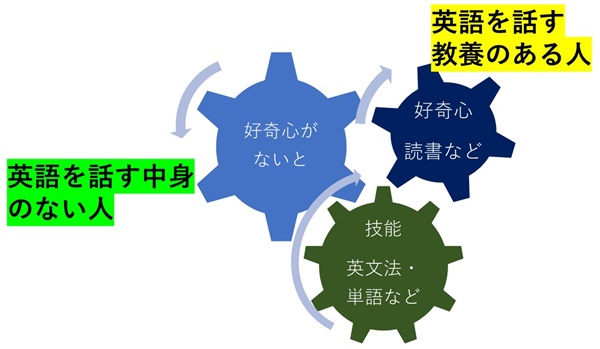

英語を学ぶほど、カタカナ英語を使わなくなる理由

私は30年以上英語を学んでいますが、カタカナ英語を普段の日本語の会話に混ぜることはありません。同様に、私が知っている英語上級者でコミットやアクセプトなどのわかりにくいカタカナ英語を使う人に会ったことがありません。

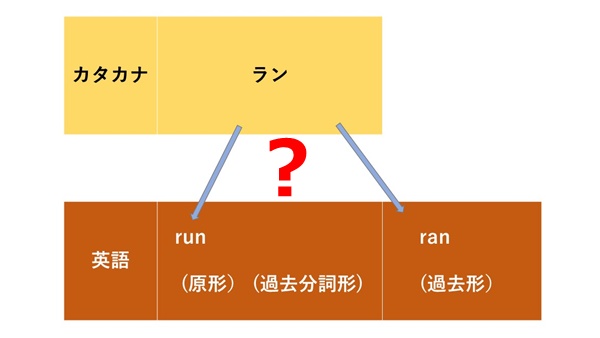

一方、英語が得意でない人の中にはこのような単語をやたらと使用する人がいます。どうやら、英語を学んだ人ほど正しい日本語を好む傾向があるようです。これには理由があります。まず、カタカナ英語を使うことが気持ちが悪いのです。

この気持ちの悪さは、英語の音を無理やりカタカナに直した発音からくるものと、文法上の気持ち悪さが原因です。commitは受け身やcommit oneselfの使い方をするのに、普通の動詞と同じように「結果にコミットする」と使うとどうにも気持ちが悪いのです。

カタカナ英語を抵抗なく使えるということは、間違った発音や使い方にも抵抗を感じないということです。英語を学べば学ぶほどこのようなカタカナ英語をできるだけ避けたいと考えるのは当然です。

次に、長年の英語学習を通じていかに相手に自分の言いたいことを正しく伝えるかを考える習慣が作られます。そのため、相手に伝わらないかもしれない変なカタカナ英語を使うという発想が出てきません。

私の経験から、英語のレベルがある程度以上になると、変なカタカナ英語を使わなくなります。それは発音や文法上の気持ち悪さを感じるだけでなく、わかりやすいような言葉を選ぶという相手への配慮が養われるからです。

ときどき子どもの英語教育について否定的な人から「英語よりも日本語教育の充実のほうが優先されるべき」という主張を聞きます。

これについてはいろいろと反論の材料はあるのですが、英語学習を通してより正しい日本語を使おうという意識が高まるのは間違いありません。将来社会人になったときに相手にわかってもらえる日本語を話せる人に育って欲しいと思います。

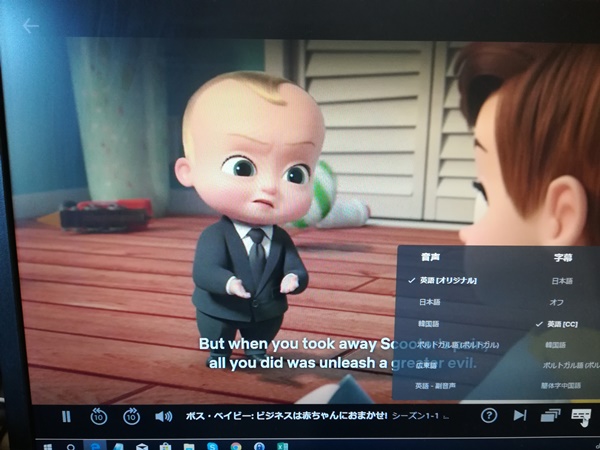

音読トレーニングを長期間していると地に足のついた英語力が身につきます。

まとめ

コミュニケーションの基本は相手に自分の考えを伝えることです。カタカナ英語を乱用する人には、この観点が欠けています。聞き手側に立つと、文脈からその単語がどのような意味なのかを推測しなければならず、非常に負担となります。

英語学習の面ではカタカナ英語はマイナス面ばかりではありません。意味を覚えるには、日本語で文脈を与えられるため、かなり好都合です。

しかし、発音・アクセント・語法など本来の英単語を調べて覚えないと、英語として使いこなすことはできないので注意しましょう。

英語学習を長年続けている人ほど、カタカナ英語を使わない傾向があります。元の英単語を知っているので発音をカタカナ化することへの抵抗感があるからです。

英語学習では英語で自分の意見を確実に伝えることを学びます。日本語を話すときは、相手に伝わりやすい言葉を選ぶように自然と意識が働きます。そのため、英語レベルの高い人はやたらとカタカナ英語を使うことはありません。

英語ばかりを学ぶと日本語が乱れると短絡的に考えるのは間違いです。反対に、英語学習を通じてより正しい日本語を使うことへの意識が高まることが期待できます。子どものころからの英語教育に不安を感じている方への参考になれば幸いです。

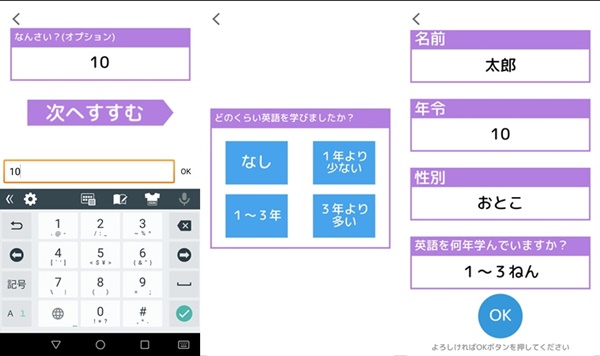

自動でお手本の発音で例文が読まれます。スピードが速いので、もう一度聞きたい場合はオレンジ色の「お手本」と書いてあるところをタップします。

自動でお手本の発音で例文が読まれます。スピードが速いので、もう一度聞きたい場合はオレンジ色の「お手本」と書いてあるところをタップします。 自分の声を再生したいときは、「あなた」と書いてある再生ボタンを押すと、直前に録音した自分の英語を確認できます。次の例文に移動するときは、マイクの横にある「次へ」をタップします。

自分の声を再生したいときは、「あなた」と書いてある再生ボタンを押すと、直前に録音した自分の英語を確認できます。次の例文に移動するときは、マイクの横にある「次へ」をタップします。

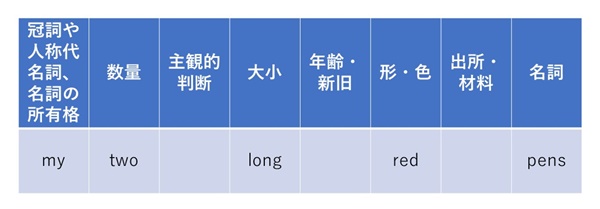

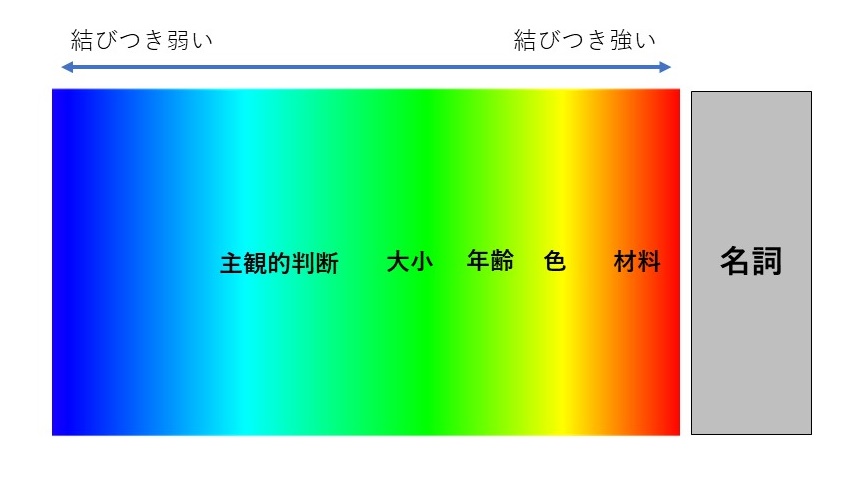

上記の説明で示した具体例は、あくまでも説明用のものです。実際は連続して形容詞を多用するのは避けられます。通常使用される形容詞は3つまでです。

上記の説明で示した具体例は、あくまでも説明用のものです。実際は連続して形容詞を多用するのは避けられます。通常使用される形容詞は3つまでです。

ファーマシー(薬局)を作ったのは評価できます。「熱が出た」「下痢」「咳」「のどが痛い」などの症状を英語でいえるのは、命にかかわることなのに学校英語では軽く扱う程度です。ここで学んでおけば、実際に海外の病院でも簡単に症状を説明できると思います。

ファーマシー(薬局)を作ったのは評価できます。「熱が出た」「下痢」「咳」「のどが痛い」などの症状を英語でいえるのは、命にかかわることなのに学校英語では軽く扱う程度です。ここで学んでおけば、実際に海外の病院でも簡単に症状を説明できると思います。