グローバル教育の一環として英語の重要性が高まる一方で、小学生には国語教育こそが大切であるという人達もいます。どちらの主張にも一理あり、白黒つけられるものではありません。

これから子どもの英語教育を検討中のお母さんとしては、どちらの説を信じたらいいのか悩むところでしょう。

実は元英語教師の私ですら、「子どもの英語教育は正しいのかどうか」と悩んだ時期がありました。子どもの人生に関わることなので、気軽に試すわけにもいきません。

ひとつだけハッキリわかっていたのは、「親が自信を持って大切だと思っていないことを子どもにやらせてはいけない」ことでした。そのため本格的に子どもの英語教育を始める前に、私(親)の方針を決めなければなりませんでした。

結果として、私は子どもの頃から英語教育を始めるほうを選びました。ネガティブな意見も参考にしつつ、どのように子どもに英語と向き合わせればいいのかを常に考えてきたつもりです。

今回は、子どもの頃から英語を勉強させると「英語バカ」になるという説は本当なのかどうかを検証してみます。英語バカとは「英語は話すけれども中身のない人」のことです。

「英語を話せて中身も充実した大人」に子どもを育てるために、お母さんが知るべきことをまとめました。最後まで読んでいただければ、安心して子どもの英語教育に取り組めるようになります。

Contents

子どもの英語教育に否定的な2大著書

私は英語教育関連の記事を必ず読むようにしています。投稿されたコメントの多くは子どもの英語教育に対してネガティブな意見です。注意すると「英語よりも国語教育を」「日本人で英語を必要とする人は1割」という共通のフレーズに気づきます。

おそらくこれらの出どころは、『国家の品格』(藤原正彦)と『日本人の9割に英語はいらない』(成毛眞)の2冊です。

出版当時、両方とも私は読みました。賛同できる部分があったのは確かです。しかし、何か「腑に落ちない」部分もあり、それが何だったのかをきちんと考え直してみます。

『国家の品格』藤原正彦

英語教育について語られているのは一部分です。そこだけ要約すると「小学生のうちは英語よりも国語や数学をしっかりと学びなさい」という主張です。

理由は、教養を深める手段として読書はとても大切なものだからです。そして数学は論理的な思考の訓練になるからです。時間の限られた小学生にとって英語学習はこれらの学習よりも優先されるべきではないという趣旨です。

内容の薄い英語を話す人に対して強烈に批判している部分を引用します。

ケンブリッジ大学で研究生活を送っていたときのことです。数学のノーベル賞と言われるフィールズ賞を取ったある大教授と会って、自己紹介をしました。すると、挨拶もそこそこに、その大教授はこう訊いてきました。

「夏目漱石の『こころ』の中の先生の自殺と、三島由紀夫の自殺とは何か関係があるのか」

(中略)

内容がないのに英語だけは上手いという人間は、日本のイメージを傷つけ、深い内容を持ちながら英語は話せないという大勢の日本人を、無邪気ながら冒涜しているのです。「内容ナシ英語ペラペラ」は海外では黙っていて欲しいくらいです。

初頭教育で、英語についやす時間はありません。とにかく国語です。一生懸命本を読ませ、日本の歴史や伝統文化を教え込む。活字文化を復活させ、読書文化を復活させる。それにより内容を作る。遠回りでも、これが国際人をつくるための最もよい方法です。

「真の国際人になるためには自国の歴史や文化を尊重し、読書を通じて教養を身につけなさい」というのが著者の主張です。

私も外国の人と話す機会はたくさんありました。しかし、夏目漱石や三島由紀夫について質問されたことはなく、「エリートの世界は違うな」と驚いた記憶があります。

『日本人の9割に英語はいらない』成毛眞

この本で一貫しているのは「英語学習とは暗記なので、教養を深めることにはならない」という主張です。そして論拠を示しながら、仕事で英語を必要とする日本人は1割に過ぎず、残りの9割には無用であると指摘しています。

著者は楽天やファーストリテイリングでの社内英語公用語への批判を展開します。その部分を引用します。

20代・30代は仕事で覚えなければならないことが山ほどあるのに、英語の勉強に時間を取られたら肝心の仕事に集中できない。仕事の段取り、社内や社外の調整、自社の商品やサービスに関する情報、市場の動向、販売やPRの戦略やテクニック、企画の作成など、この時期に身につけられなかったら、生涯仕事ができないビジネスマンのまま終わってしまう。ビジネスマンとして、基礎体力をつけなければならない時期に英語にかじりついている暇はないのである。

私はこれを読んだとき、「学生時代までに英語をある程度のレベルにまで仕上げておき、入社後は仕事のスキルを磨くことに集中するのが最良の策」と感じました。

この本で述べられているポイントを整理します。

・英語を必要とする日本人は1割だけだから、全員が同じように学ぶ必要はない。

・専門分野を磨き、必要となってから手段としての英語を学べばよい。

高校までの進学率は97%を超えていますが、高校での学習内容を仕事に必要としている人は1割程度でしょう。英語だけに限定された話ではありません。

2冊の本に共通していること

『国家の品格』と『日本人の9割に英語はいらない』に共通しているポイントがあります。

きちんと本を読めばわかりますが、両者とも「英語不要」とは主張していません。他の大切なもの(国語・自国の歴史や文化など)に英語は優先するものではないといっています。

世界的な数学者とグローバル企業で社長を務めた2人の著者の影響力は大きいです。彼らの経歴とメッセージのギャップが読者に強烈なインパクトを与えたのはたしかです。しかし、私はこの主張をそのまま受け入れられませんでした。以下、その理由を説明します。

英語を学んでも教養は身につかない?

論点は「英語を学んだら教養は身につくのか、つかないのか」です。私は英語力の高い人たちと交流する機会が何度もありました。彼らに対して少なくとも「教養がない」と感じたことはありませんでした。

世界的な数学者や大企業の社長からみれば、そんな判断をしている私も無教養な人間であると思われても仕方ありません。しかし一般的なレベルで考えると、「英語を学んでも教養は身につかない」という主張には納得できないのです。

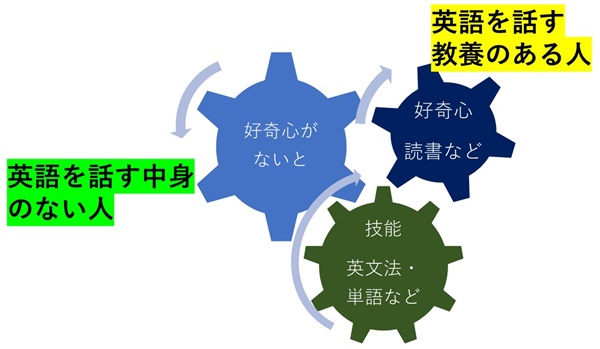

技能+教養=英語力

私はこの問題を考えているうちに、2人の著者と私の間で「英語力」の認識が異なるのではないかと思いました。「中身のない英語」とか「英語は暗記科目」の部分から、彼らのいう「英語学習」とは「英語の技能訓練」だけを指していることがはっきりとわかります。

一方、私が認識している「英語学習」とは「技能」はもちろん、「教養」も含めての総合的な学習です。私が2冊の本で覚えた強い違和感は、この認識の違いから発生するものであることがわかりました。

漢字検定1級は教養があるのか?

まず、英語学習は決して技能訓練だけではないことを証明しなければなりません。イメージしやすくするために、日本語(国語)に置き換えて考えてみます。

例えば、国語の技能的要素に「漢字」の素養があります。漢字検定1級の問題集を開くと、私にはほとんど書けない・読めない漢字ばかりです。しかし、私は日本語の本を日常的に読み、こうして英語教育関連の記事を書いています。

もし、漢字検定1級の人が本も読まず、内容のある文章を書けなかったとしたら周囲の人はどのように感じるでしょうか? おそらく「ただの漢字バカ」として嘲笑するでしょう。

「英語ばかりを勉強していても教養は身につかない」主張は「漢字ばかり勉強していても教養は身につかない」ということと似ています。

では、「英語学習」における「技能」と「教養」はどのような関係になっているのかを見てみましょう。

技能と教養の関係は?

先ほどの日本語の例をもう一度考えてみましょう。難しい漢字を書けたり読めたりすることはマイナスでしょうか? ほとんどの人は「知っていたほうがいい」と答えるでしょう。高度な漢字の読み書きを覚えると、高度なレベルな読書が可能となるからです。

英語学習の技能訓練とは語彙増強、文法学習、4技能(聞く・読む・話す・書く)の訓練を指します。英語の語彙や文法の知識を増やせば、より正確に英語を理解できます。

英語の技能訓練は「天体望遠鏡のレンズを磨くこと」に似ています。収差の少ない大型のレンズを磨ければ、遠くの宇宙をより明るく細かく観察できます。

土星を望遠鏡で初めて観察したのはガリレオといわれています。記録の中でガリレオは「土星には耳がある」と表現しています。当時は望遠鏡の性能が低く、輪として見えなかったからです。

望遠鏡はその後改良されて耳のように見えたものは輪であることがわかります。人間の宇宙への好奇心が望遠鏡の精度を上げ、高性能の望遠鏡で見えたものにさらに探求心が駆り立てられる好循環が生まれて、天文学は発達していきます。

英語の技能を磨くことは、高性能なレンズの製造と同じです。レンズを使って遠くの世界を観察するのは、英語を通して触れる外国の書物や文化を学ぶことに似ています。

私が英語力と呼ぶものは、決して技能だけに限定したものではありません。その技能を駆使して得られる「教養」も含まれます。より詳しい情報がわかるにつれて、さらなる好奇心を満たそうと性能のよいレンズが必要となります。つまり「高い技能」が必要です。

こうして「技能訓練→精度の高い情報→(好奇心)→さらなる技能訓練」の上昇スパイラルが生まれていきます。

日本語先行・英語先行・同時並行でも教養は磨ける

日本人として国語力を磨いて、教養を深めようとすることに異論の余地はありません。しかし、英語でも教養を深めることは充分に可能です。英語力とはまさに「技能と教養」の総合力です。

私は小さい頃恐竜が好きで図書館で図鑑を借りていました。小学2年生で「白亜紀」「ジュラ紀」「三畳紀」という恐竜が栄えた時代の呼称を学びました。だから、映画「ジュラシックパーク」のタイトルを観たときは「Jurassic=ジュラ紀」であることはすぐにわかりました。

私の息子は海外のインターナショナルスクールでYear2~5まで学びました。Year3(日本の2年生相当)のときにちょうど学校で恐竜について学習したときに、「the Cretaceous period」「the Jurassic period」「the Triassic period」の言葉を覚えました。

私はどちらの言葉で先に学んでも、教養に差はないと考えます。息子も日本語の本を読んだときに、「三畳紀」を見れば「ああTriassicのことか」とすぐにわかるはずです。

確かに英語の場合は技能を身につけてからでないと、情報収集のレベルにまで到達しませんから、手間が一つ増えます。しかし、あるレベルを超えてしまえば、英語・日本語の同時並行で教養は磨けます。

英語で学ぶか日本語で学ぶかは、究極のところどちらでもかまいません。それよりも、子どもの「好奇心」こそが決定的な差を生みます。

技能の先で差がつく要素は「夢中になれる力・好奇心・成長願望」

英語でも日本語でも技能を身につけた後、それを活用して「どれだけの読書をしたか」とか「どれだけの経験を積んだか」は非常に大切です。その原動力になるものは、「夢中になれる力・好奇心・成長願望」です。

小学生で英検2級に合格する子どもは珍しくはありません。この時点では技術は身につけています。しかし、これを活用して積極的に英語の本を読まず、外国の人と関わろうとしなかったら「英語バカ」と呼ばれる可能性が高いです。

それは、「知らないことを知りたい」「この人はどういう考えを持った人なんだろう」と考える好奇心が欠けているからです。反対に好奇心旺盛な子どもなら、英語という道具を手に入れたら、積極的に本を読んだり映画を観たり外国人と会話したりしようとするはずです。

残念ながら好奇心の度合いや教養部分まで含めた英語力を測るテストや検定はありません。しかし、英語を学ぶ意味があるかどうかはこの部分にかかっているといっても過言ではありません。

技能テストである「英検〇級」だけでなく、子どもが知的好奇心を持っているかどうかをきちんと評価できるのは身近にいるお母さんやお父さんだと思います。

教養力は読書量と行動力に比例する

読書ほど効率のよい学習はありません。その分野の専門家やプロの小説家が労力をかけて書いた作品を数時間で読めてしまうからです。ビジネス書はおよそ1500円くらいなので、コストパフォーマンスも抜群に高いといえます。

私の妻は英語が得意ではありません。海外生活を始めた頃は、インターナショナルスクールに通う息子のことは私任せでした。ところが私が忙しいときに息子が誕生会に招待され、仕方なく妻が連れていくことになりました。

お母さん同士の会話はもちろん英語です。英語が得意でない妻は渋々出かけていきました。しかし家に帰ってくると、各国から来たお母さん同士でワイワイ会話が盛り上がった話を楽しそうにしていました。

このように、好奇心を失わずに英語で読書をしたり、ちょっとだけ勇気を出して外国の人と交流したりするだけで、人生は豊かになります。好奇心を持たずに行動もしなければ、せっかくの学びのチャンスをみすみす逃すことになります。

教養力は読書量と行動力に比例します。英語を学ぶなら、英語で読書をしたり外国の人と積極的に関わったりする姿勢が大切です。日本語でも同じです。子どもの国語力を磨いても、好奇心がなければ読書もせず行動も起こさないので、得られる恩恵は少ないはずです。

英語を学んでもバカになりません。「技能を通じて読書をしなかったり、英語を使って行動したりしないと、メリットがない」というのが正解です。それは英語でも日本語でも同じことです。

英語学習を通じて頭がよくなるワケ

私は英語学習を通じて子どもの頭をよくすることは可能だと思っています。英語を学ぶのは歴史の年号の暗記とは明らかに違います。どのような能力が身につくのかを詳しく解説します。

比喩表現・多義語で連想力アップ

英語のイディオムや多義語を学習するときは、「連想力」がフル回転します。「どうしてこのような言い回しになるのだろう」とか「この言葉はどうしてそんな意味にも使われるのか」のように、異なることに意味を見出して結びつけようとするからです。

例えば、受験でも頻出するイディオムに「look forward to~」(~を楽しみにする)があります。“I’m looking forward to seeing you.”(お会いできるのを楽しみにしています)のように使われます。

このイディオムを丸暗記しようとするのは英語センスがありません。「なぜlook forward toと表現されるのか」をしっかりと考えることが子どもの頭を良くするからです。

「lookは見る、forwardは前、これから起きる何か楽しみにしていることをじっと見つめている(考えている)状態だからかな」と、こじつけでもいいから関連づけるのです。

遠足に行く子どもは前日からソワソワします。遠足のことばかり考えるからです。そんな気持ちと重ね合わせることができれば、look forward toを覚えるのはただの暗記ではなく連想力を鍛えるよい機会となります。

他にも例を挙げてみます。bookは名詞なら「本」ですが、動詞では「を予約する」になります。まったく異なる意味のように感じるかもしれませんが、私ならこう考えます。

「予約するときは、帳面に日付・名前・電話番号を記入するからbookと言うのかもしれない」

これが正しいかどうかは調べていません。しかし、このように関連づけすることは言葉のトレーニングになります。

英文法の発見

英語学習を通じて英語に触れていると、子どもなりに疑問を持ったり法則を見出したりするようになります。

中学生の頃、私は洋画を見ていて俳優が“It could be possible.”(字幕:あり得るな)と話しているのを聞いて疑問に感じました。なぜ、現在形で話すべきところに助動詞canの過去形couldを使っているのかわからなかったのです。

この場合のcouldは人の感情を表現するときに使われる助動詞であり、見た目は過去形でも現在のことを表しています。正しい知識を学んだのはずっと後のことですが、あのとき疑問に感じたことが一気に理解できた喜びを覚えています。

過去形の概念を覚えたての子どもは、しばしばspeakedのような間違いをします(正しくはspoke)。しかし、これは規則動詞と呼ばれる動詞の過去形にはedをつけるルールを自分で推測した結果であり、高度な間違いです。

誰からも教わっていないのに、絵本などを通じて動詞の過去形に共通する形(ed)の法則を見つけて、それを応用しようとしているのは子どもが頭を使っている証拠です。

読書や映画を通じて得られる「行間を読む力」と「論理力」

文学作品を味わい、人とのコミュニケーションを豊かにする大切な能力のひとつは「行間を読む力」です。英語では「read between the lines」といいます。

一般的に欧米人はハッキリと論理的に言葉にして相手に伝える割合が高いと言われています。反対に日本語は、文脈に依存する割合が高く、相手の意図を行間からくみ取らなければならないことが多いようです。

私の意見ですが、世界中の人とコミュニケーションをとる場合は、両方に対応できなければいけません。英語ネイティブでもアメリカは論理的な言葉が好まれるのに対して、イギリス人は日本的な遠回しな表現が多いです。

日本語だけでなく英語で書かれた文章を読んだり、外国人との会話を通じてズレを感じながら経験値を高めたりするのは人間関係を豊かにしてくれます。

映画・本・人を通じて文化・習慣・知識を学ぶ

あるレベルを超えて英語を学ぼうとすると、教科書だけでなく「本物の英語」に触れなければなりません。読書だけでなく、映画を観たり、人と話をしたりすることが必要です。このような経験を重ねていくうちに、自然と外国の文化・習慣などに詳しくなります。

特に体験を通じて直接獲得した情報はとても貴重です。インターネットがどんなに発達していても本当に欲しい情報がなかなか見つからないことはよくあります。

私は家族を連れて3年半マレーシアに移住しました。そのための準備として、インターネットでいろいろと現地情報を収集しました。しかし、なかなか肝心な情報は得られませんでした。ところが5日間現地を視察したら、すべての疑問と不安は解消されました。

英語で現地の人から直接聞いた情報は精度が高く、子どもの学校選びに大いに参考になりました。もし、インターネットだけ(しかも日本語のサイト)で情報収集を済ませようとすれば、悪徳業者のカモになっていたかもしれません。

好奇心を忘れず面倒くさがらずに行動することで、英語を通じて貴重な情報を得ることができます。

英語学習を通じてあきらめない心を養う

英語をマスターするまでに日本人は約3000時間の学習が必要です。長期間の努力を必要としますが、これを続けられるのは「あきらめない心」があるからです。

楽器やスポーツと比較しても、英語は目に見える形としてすぐに結果があらわれません。モチベーションを維持しながら英語学習を継続するのは大変です。なかなか結果が見えない環境でもコツコツと取り組めたとしたら、他の分野でもその能力は活かせるはずです。

何かの研究者になって長期間成果が出ないと心が折れそうになることもあるでしょう。そういうときにも「あきらめない心」を持てることは素晴らしいと思います。

コツコツと学べば英語は必ず結果に表れます。リスニングを磨きたければ、この動画セミナーがおすすめです。

子どもの英語学習の誤解

子どもの英語学習に関して、誤解している方が多いように感じます。ここではいくつかのポイントに絞って取り上げてみます。

暗記力と英語力はあまり関係ない

英語=暗記科目と考える人が多いのです。しかし、英語力と暗記力はあまり関係ないです。私は歴史の年号を暗記するのが苦手で高校生の頃赤点ばかり取っていました。数字の羅列を暗記するのは苦痛で耐えられなかったのです。

一方、単語やイディオムは暗記ではなく、音読を通じて「何度も繰り返した結果、いつの間にか覚えていた」という勉強法を取っていました。

全員名前を知らない友人と同じクラスになったとしても、1か月もすれば名前・顔・およその性格を覚えてしまうのと似ています。

英語を学んでも暗記力は向上しません。歴史の年号をまったく覚えられない私がいうのだから間違いありません。

使えないバイリンガル(帰国子女)

「バイリンガルや帰国子女は(仕事で)使えない」意見をビジネス雑誌などでよく見かけます。国民性などを語るときと一緒で、決めつけるのはあまりいいことではありません。

もし彼らの教養が足りないと感じるなら、これは繰り返し述べているようにその人の好奇心や探求心が足りないせいです。高性能な天体望遠鏡を持っていても、宇宙に関心がなければ無駄になるのと同じです。

日本人でも教養のない人達はたくさんいます。彼らに英語を話すように訓練すれば、当然教養のないままです。バイリンガルだからダメなのではありません。

もし好奇心を忘れず成長願望の強い子どもが英語をマスターすれば、さらに飛躍できると考えるほうが自然です。

子どもの頃の英語教育は日本語に悪影響を与える

私の記事で何度も触れていますが、日本にいながら英語を勉強しても、母国語である日本語に悪影響を及ぼすようなことは起こりません。そこまで成果の上がる英語教育のノウハウがあるのなら、手加減すればいいだけだからです。

現在のところ、それほど効率的に英語を学べる方法は確立されていないません。

子どもの頃から英語学習を始めるメリットは、20歳以降は仕事や研究などの専門分野に集中できるからです。大人になってからでも英語は学べます。しかし、年齢を重ねるごとに忙しくなるので先に済ませておいたほうが好都合だからです。

幼児期に覚えた英語はすぐに忘れる

確かに音声だけで覚えた言語は、必要性がなくなるとすぐに忘れてしまいます。海外の幼稚園にいた頃は英語を話していたのに、日本に帰ったらほとんど忘れてしまった話はよく聞きます。

しかし、そのような事例がわかっているなら、フォニックスを学ばせ少しずつ読書をして文字からの英語学習を増やすべきです。忘れないようにするだけでなく、伸ばしていく努力が必要なのは当然のことです。

「しばらくピアノを弾かないと忘れてしまうから、小さい頃にピアノを習わせるのは意味がない」と主張する人がいたら、おかしな理屈だと感じるでしょう。練習を続ければいいのです。

まとめ

英語学習は単なる技能の訓練ではありません。技能を磨くことは望遠鏡のレンズを磨くことと同じで、より遠くの景色を明るくハッキリと見せてくれます。

英語技能を向上させると、より多くの英語で書かれた情報を得たり、外国人とのコミュニケーションの精度を高めたりすることが可能となります。

技能の向上によって得られる情報について、好奇心を持ち「より詳しく知りたい」と思うことが教養を深めることになります。

「英語力とは技能+教養」から成立しています。「英語を勉強すると英語バカになる」誤解は、英語学習を単なる技能面だけで考えているからです。

日本語しか話せなくても強い好奇心や探求心を持ち続ければ、子どもは成長し続けられます。しかし、好奇心の強い子どもが英語という道具を手に入れたとしたら、もっと別の角度にも成長できるはずです。

子どもの頃から英語学習を始めても弊害はありません。子どもの「夢中になれる能力」を大切にして、お母さんは英語学習のフォローをしてあげましょう。英語を話して中身もある大人になるのは可能なので安心してください。

英語教室やオンライン英会話を通じて、いろいろな国の大人と話をするのはとてもよい刺激になります。会話中に学んだその国の文化や習慣をあとで図書館などで調べれば、教養はどんどん高まります。