私が英語学習を始めたのは中学生になってからでした。塾には通っていなかったので、学校の授業を受けながら少しずつ勉強していました。

3か月くらい経ったころ、私は他人より英語を上手に読めることに気がつきました。日本人が苦手なはずの「f, v, th, r, l」の発音が簡単にできました。自分では「英語の才能がある」と思っていました。

ある日、家で英語の教科書を音読していると、母が「やっぱり小さいときに英語を習っていたからうまいね」と言いました。何の話かまったく分からずたずねると、どうやら幼稚園のときに短期間、英語を習っていたらしいのです。

私は幼児期に英語の先生から発音訓練を受けていました。母から「英語らしい発音で歌を歌っていた」と聞かされました。英語はすっかり忘れてしまいましたが、子どもの頃に覚えた発音の筋肉は大きくなっても失われなかったようです。

子どもは英語の音に対して柔軟性があります。この時期に正しい発音を覚えると、英語学習において大きな利点となります。以下、英語の発音練習のコツと英語発音トレーニングに適したアプリについて詳しく説明します。

日本人が苦手な英語の音

英語の発音が良くなると2つのメリットがあります。ひとつめは、英語を話すときに相手に伝わりやすいことです。聞き返されることが減るので、スムーズにコミュニケーションをとることができます。

もう一つのメリットは、英語の聴き取りが楽になることです。英語らしい発音をするのは、その音を毎回自分の耳で聞いていることと同じです。そのため他人が同じような英語を話したときも、それがどの単語のことか瞬時に聞き分けることができます。

このように英語の発音が良くなると、スピーキングだけでなくリスニングにも好影響を与えます。では具体的に「どのようにして英語の発音レベルを向上させればいいのか」について詳しく説明します。

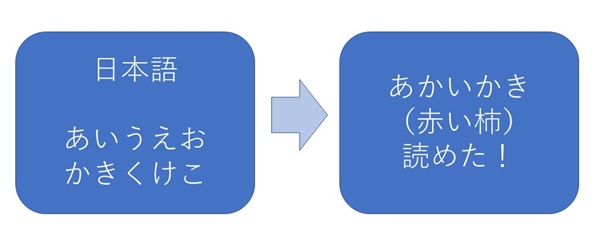

日本語よりも英語のほうが音の数が多い

日本語と英語を構成する音の数を調べると、英語のほうが圧倒的に多いです。このことがわかると英語の発音をトレーニングするときにどういう姿勢で臨んだらいいのかがわかります。

・日本語に存在しない音がある

「英語のほうが音の数が多い」ということは「日本語には存在しない音がある」ということです。つまり、これまで出したことのない音を一から覚える必要があります。

未経験の音を出すのはとても違和感を覚えます。外から見える唇・舌先・歯だけでなく、口腔内の舌の位置や息の出し方まで意識しないと英語らしい音が出てきません。

私は学生のとき、英語の発音訓練を受けたことがあります。授業の翌日、口の周りが筋肉痛になったことを覚えています。慣れない筋肉を動かした証拠です。以下、日本人にとって未経験の英語の音を列挙しておきます。

・【f】/【v】(fan/ van)

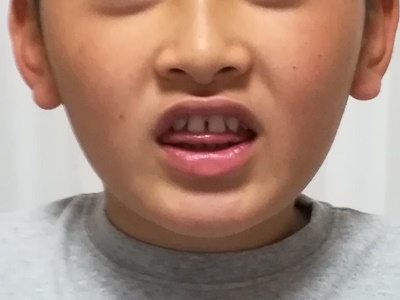

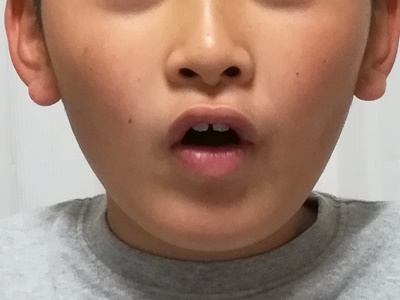

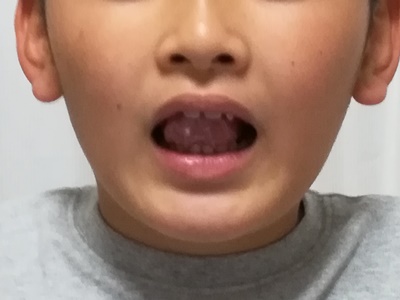

【f】は上の歯で下唇の内側を軽く押さえ、強く息を出して発音します。【v】は【f】と同じ口の形で「ヴ」と発音します。

・【θ】/【ð】(throw/ this)

【θ】は舌の先を上下の歯で軽くかんだ状態で、息を出して発音します。【ð】は【θ】と同じ口の形で濁らせた音を出します。

・【r】/【l】(room/ look)

【r】は口の中で、舌を上に浮かせるようにして「ウ」に近い音を出します。

【l】は上の歯ぐきの裏側に舌先を軽くあてるような感じで発音します。

発音練習に関して、頭脳はほとんど不要です。それよりも口をいろいろ動かしながら理想的な音に近づけてみる試行錯誤が必要です。子どものが発音練習をするときは、正面に鏡を置き自分の口の形を常にチェックできるようにしてあげましょう。

日本語よりも強めに息を出さないと英語を発音することはできません。初心者のうちは少し大げさになるくらいでちょうどいいです。ときどき声を録音して、子どもに聞かせてみるのも発音の改善に効果的です。

幼児期から小学校低学年が最適

英語の発音練習に関しては、幼児から小学校低学年の頃に経験しておくのが理想的です。恥ずかしがったり面倒くさがったりせずに、好奇心旺盛に新しい音にチャレンジできる年齢だからです。

私の経験では、中学生や高校生に発音指導をするのはとても根気が必要です。彼らは新しい音を出すことを「恥ずかしい」「面倒くさい」と感じるからです。そして長期間指導する割にはあまり改善されないことも多いです。

低年齢のうちに発音練習を済ませておいたほうがいい理由はもう一つあります。それは「ローマ字」の弊害です。詳細は後述しますが、ローマ字は英語の読みとは似て非なるものなので、英語学習においては弊害でしかありません。

小学3年生から学校で「ローマ字」を習いますが、その前なら英語の音を素直に受け入れて練習できます。本格的な英語学習は後回しでもかまいませんが、発音は小学校低学年のうちに練習しておきましょう。

英語のカタカナ読みの弊害

子ども向けの英語教材では、英語に読み仮名(カタカナ)が記載されていることがほとんどです。子どもはすでに知っているカタカナを読むことで「英語を話している」と錯覚しますが、これでは英語を話していることになりません。

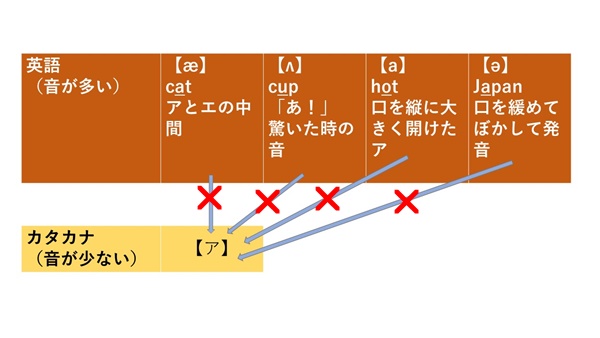

例えば日本語で「ア」と表記される英語の音には【æ】【ʌ】【a】【ə】の4つがあります。これらの違いは意味にも影響を与えるもので、すべてまとめてカタカナの「ア」ひとつで表現できません。

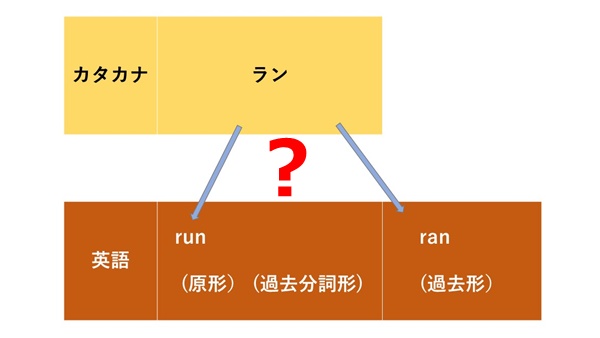

また、カタカナで音を覚えているとリスニング力は低下します。例えば「走る」意味の動詞の原形・現在分詞形「run」と過去形の「ran」があります。これらを両方ともカタカナの「ラン」と発音していたら、英語のrunを聞いてもどちらなのか判断できません。

リスニングで困らないためにも、カタカナに頼らずに英語を正しく発音することが大切か理解できます。

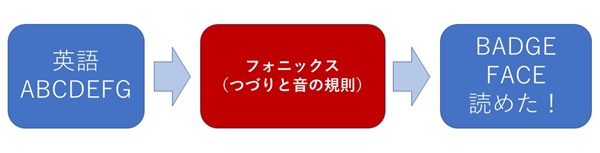

ローマ字は英語学習の妨げになる

ローマ字を習うことによって、英語の発音は余計に難しくなります。確かにローマ字と同じように英単語を読めるときもありますが、そうでない場合のほうが圧倒的に多いです。

私が中学生のころ英語の教科書を開いていると、母は「猫の話なのね」とつぶやきました。そのレッスンには猫など登場していないので、訳がわかりませんでした。

母になぜそう思ったのかをたずねて原因がわかりました。対話文の人物であるMikeを「ミケ(猫の名前)」と勘違いしたのです。

このようにローマ字読みが身体に染み付くと、英単語を学習するときに実際とは異なる覚え方をしてしまい危険です。このような理由から、ローマ字を学校で習う前に英語の発音に慣れておいて欲しいと私は考えます。

英語発音練習に無料アプリ「英語発音ドリルA to Z」

発音練習がやっかいなのは、ずっと先生につきっきりで教えてもらえないことです。最低でも1か月くらいは高頻度でトレーニングをすることが望ましいので、一人で練習できる方法を見つけなければいけません。

そんなときに重宝するのが、スマートフォンのアプリです。この記事を書くにあたり、英語の発音練習に適したアプリをいろいろと試してみました。

重視した評価ポイントは「価格:無料または格安」「信頼性:正しく評価してくれること」「文章単位:単語だけでなく文章でも練習できること」の3点です。この3つの条件に最も合致したアプリ「英語発音ドリルA to Z」について詳述します。

「英語発音ドリルA to Z」

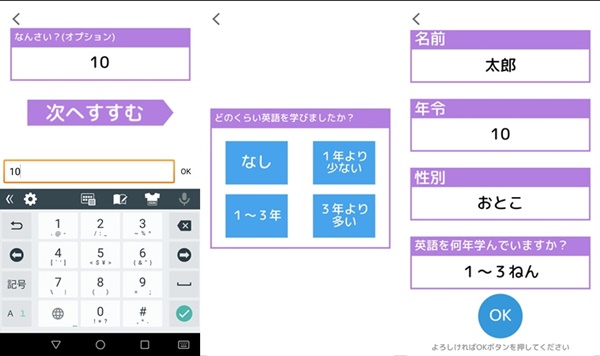

「英語発音ドリルA to Z」は無料で使えます。インストールを済ませると、「新しくデータを作る」画面が現れます。この機能により複数の利用者がそれぞれの学習履歴を残せます。まずは自分のデータを質問に従って入力しましょう。

・使い方

まず、発音練習に使用する例文を「カテゴリ」の中から選びます。先ほど入力した年齢が学習歴によって、使用する例文のレベルは異なります。

チャレンジしたいカテゴリーを選んだら、レベルを選択して練習画面に移動します。

自動でお手本の発音で例文が読まれます。スピードが速いので、もう一度聞きたい場合はオレンジ色の「お手本」と書いてあるところをタップします。

自動でお手本の発音で例文が読まれます。スピードが速いので、もう一度聞きたい場合はオレンジ色の「お手本」と書いてあるところをタップします。

次に自分で読んでみましょう。まず、下のほうにある青いマイクの絵をタップします。すると「にんしき中」と書かれた緑色に変わります。できるだけお手本に近い読み方で、大きめの声で英語を読みます。

直後にスコアが右上に表示されます。もう一度チャレンジしたいときは、マイクのボタンを押せば何度でもできます。

自分の声を再生したいときは、「あなた」と書いてある再生ボタンを押すと、直前に録音した自分の英語を確認できます。次の例文に移動するときは、マイクの横にある「次へ」をタップします。

自分の声を再生したいときは、「あなた」と書いてある再生ボタンを押すと、直前に録音した自分の英語を確認できます。次の例文に移動するときは、マイクの横にある「次へ」をタップします。

使い方はとても簡単なので、教えてあげれば子どもでもひとりで練習できます。親子でスコアを競い合うと子どもは夢中になります。

スコアの信ぴょう性について

私が試すと毎回100点(二重丸)が出てしまうので、スコアの信ぴょう性について疑念が湧いてきました。そこで、英語の発音が苦手な妻にやってもらいました。

妻の英語に対しては、20点などの低い評価が連続しました。妻は「これ、壊れているでしょ」と文句を言っていましたが、正しい評価です。

また、英語の得意な息子にも試したら90点台で安定していました。3人しか試していませんが、このアプリのスコアはおおむね信頼できそうです。

「英語発音ドリルA to Z」にも欠点はあります。声の波形で分析していることから、まったく異なる音を当てはめても高評価が出てしまうことがあります。

例えば、“See you.” を“Thee you.” と発音しても、【s】と【θ】の違いを認識できずに、高評価が出てしまいました。おそらく、抑揚やアクセントがモデル音声と一致していれば正しく読んでいると認識してしまうからです。

このことから、まず個々の音の出し方については英語教室などで直接先生から習いましょう。その後、抑揚やアクセントに注意しながら「英語発音ドリルA to Z」を使用して短いセンテンスを読む練習をするのが理想です。

小学校高学年から英語の発音記号を覚えよう

英語の発音を学ぶときに「カタカナ」「ローマ字」は害でしかないことはすでに述べました。最近の教材にはCDが付属していて、新しく学ぶ英単語の発音を音声で確認できます。

しかし、CDだけに頼って発音を確認するのは2つの理由から学習効率が悪いと考えています。ひとつめは、音声の再生が面倒だからです。CDを再生するのはもちろん、該当の単語を見つけ出すにも時間がかかってしまいます。

もう一つの理由は、音だけを聞いても正しい発音を覚えられないからです。例えば、「バット」という音声を聞いたときbat(バット、こうもり) but(しかし) butt(たばこの吸いさし)なのか区別がつきません。

これらの理由から、英単語の発音を確認するときに毎回音声を再生すると効率が悪くなってしまいます。そこで活躍するのが「発音記号」です。学校の教科書にも単語の隣に必ず「発音記号」が表記されています。

ところがこれらの記号を覚えるのが面倒なため、先生も生徒もあまり積極的に発音記号を学ぼうとはしません。アルファベットだけでなく【ŋ】【æ】など見慣れない記号も覚えなくてはいけません。

しかし、やり方によっては小学校高学年の子どもにも発音記号を学ぶことは簡単です。そのコツについて説明します。

子どもが発音記号を覚えるためのコツ

まず、子どもが確実に読める英単語を活用します。例えば、dogなら発音記号は【dɔ(:)g】です。dとgはそのままで、口を大きく開けて発音する「オ」に該当する記号が【ɔ】であることが一目でわかります。

同じように、sheなら発音記号は【ʃ:】になります。【:】が音を伸ばす記号であるとわかれば、sが縦に伸びたような【ʃ】がshの部分を表していることが推測できます。

このようにして確実に正しい発音ができて綴りも読める英単語を利用しながら、少しずつ発音記号に慣れていくと、発音記号を見ただけでおよその音を知ることができます。

たとえば「心理学」psychology【saikaləʤi】という注意を要する単語を初めて見たときでも、発音記号を読めると「プシチョロジー」と読まずに最初から「サイコロジー」と発音できます。

私は変わっている子どもだったので、中学1年生のときに辞書の付録についていた発音記号を熟読して、独学で発音記号をマスターしました。そのため新しく単語を覚えるときは、意味よりも先に発音記号をチェックする癖がつき、正しい発音を効率よく学べました。

小学校高学年の子どもならそれほど難しくないので、少しずつ発音記号に慣れさせることを強くオススメします。

まとめ

日本語よりも英語のほうが構成する音の数は多いです。日本人が英語の発音が苦手な理由の一つは、この数の差にあります。

未経験の英語の音を無理やり日本語の音に当てはめても、英語を読んだことになりません。ローマ字は英語の発音とは異なる部分が多く、これも英語学習の妨げになります。

理想としては最初に小学校低学年までに英語教室やオンライン英会話などを利用して、英語らしい発音ができるようにトレーニングさせましょう。ひとつひとつの音がある程度読めたら、アプリを利用して完成度を高めていくといいです。

単語学習の効率を上げるために、小学校高学年からは少しずつ発音記号にも慣れていきましょう。確実に読める単語とその発音記号を比べることにより、見たことのない記号が何の音なのかを簡単に覚えられます。

音に強い子どもの特性を活かして、正しい英語の発音ができる筋肉をつけておきましょう。水泳や自転車と同様、一度覚えると大きくなっても忘れないのでオススメです。

*引用:

*引用:

次に、イラストの下に書いてあるアルファベットを一音ずつ発音します。

次に、イラストの下に書いてあるアルファベットを一音ずつ発音します。