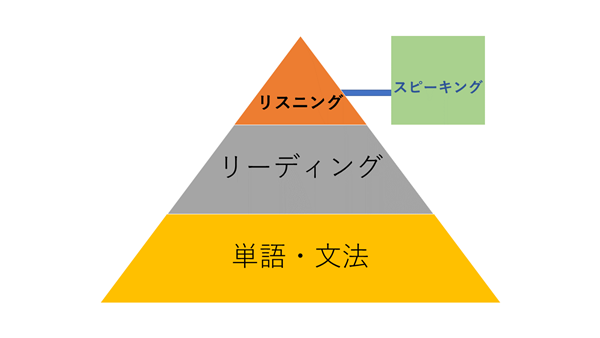

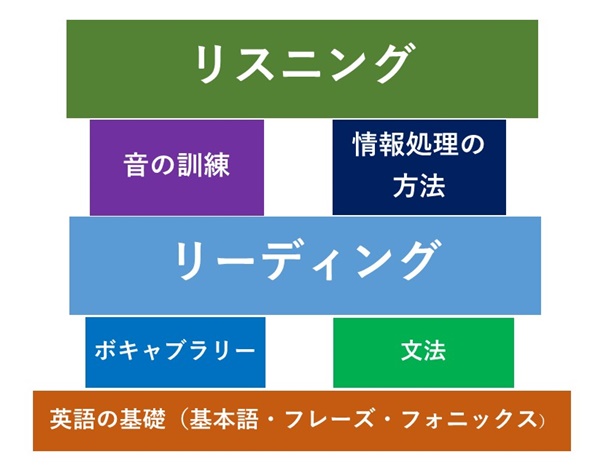

「子どもの英語リスニングは精聴で伸ばそう(準備編)」でお伝えしたとおり、入試におけるリスニング力の重要性は高まっています。また、就職や昇進で参考にされる英語試験TOEIC のスコアは、リーディングとリスニングそれぞれの比率が1対1になっています。

これから英語を学ぶ子ども達は、早めにリスニング力を意識して伸ばすことが大切です。

しかし、リスニングは音声機器を使用しながらの個別学習が基本です。そのため、学校で教えてもらえると期待しないほうがいいです。また、自然と身につく能力ではなく、意識して伸ばす必要があることも大切なポイントです。

そこで、今回は家庭でもできるリスニング力を伸ばすための精聴(せいちょう)トレーニングの方法について、具体的に説明します。

子どものリスニング学習に使用するお話をLittle Foxから選ぼう

まずは子どもにLittle Foxのストーリー一覧を見せて、興味のありそうなものを自由に選ばせましょう。英検4級程度ならレベル2が適切です。レベル2から話が面白くなるので、高学年の子どもが見てもそれほど幼稚には感じません。

「Little Fox 英語童話ライブラリー」のサイトはこちらをクリック!

我が家の息子は海外にいた小学1年生の頃、レベル2の「Bird and Kip」 から始めました。リスニング学習法を説明するために、今回はレベル2の「Magic Marker」を取り上げます。

Magic Markerはエピソード1~8までが無料で楽しめるので、最初にチャレンジするにはもってこいです。

・子どもが集中できる長さを設定しよう

各エピソードは50秒未満になっています。集中力が続くなら、1エピソード丸ごとをリスニング素材にしましょう。初心者の場合、50秒でも長く感じるかもしれません。その場合は、前半か後半の30秒くらいに学習範囲を設定しましょう。

・用意するもの

用意するものは、A4の紙1枚と青と赤のボールペンです。黒のボールペンでも問題ありませんが、青は人間の集中力を高める効果があるらしいので私は青を使うようにしています。

これから動画を再生しながら、青ペンで英文を紙に書いていきます。鉛筆を使わないのは、スペリングの間違いも含めて記録に残すためです。

書き直したければ、二重線を引いて下またはとなりに英文を書いていきます。行間は指1本分くらい空けておき、あとで訂正や正解を書き込めるようにしておきます。

子どものリスニング:ディクテーションによる精聴トレーニング

リスニングの精聴トレーニングでは、ディクテーション(書き取り)が中心です。聴き取った英語を文字にして、紙に英文を書いていきます。紙に書くときは、英語のルールに従って書くように伝えます。

・大文字で書き始めること

・最後にピリオドを打つ

・セリフは“”で囲む

・短縮形はアポストロフィー(’)を使用する

最初から完ぺきにできる子どもはいないので、最初は大文字から始めることと最後にピリオドを打つことだけ意識させるようにしましょう。

・英語字幕なしで、エピソードを2回再生する

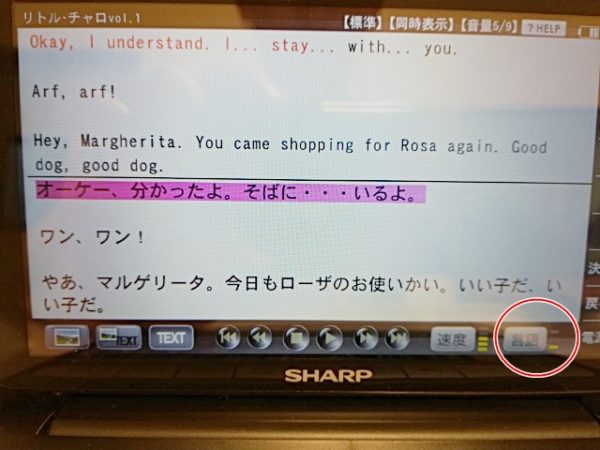

説明のために、Magic Marker 3: New Friendsを素材として扱います。

まずは、英語字幕が表示されないようにして2回エピソードを子どもに見せます。このときは、英文を書きません。エピソードを見ながら、およその内容を想像させることが目的です。

一文ごとに区切りながら英語を書き取る

次に、一文ずつ動画を再生します。1文ずつ再生するには、画面左下に表示される番号をクリックするだけです。これだけで何度でも再生できます。これがLittle Foxの学習機能が優れたところです。

普通の音声教材ではA-B間再生といって、開始位置と終わりの位置を設定しなければいけません。デジタルオーディオプレーヤーには3秒間戻る機能が備わっているものもありますが、必ずしもターゲット文の頭から始まるわけではありません。

一文を聴いてから、1センテンスを書きます。このとき注意するのは、聴いている途中から書き始めないことです。必ず1センテンスを聴いてから、書き始めてください。

これはできるだけ長い英語を頭の中に一時的にストックしておく力を養うためです。リテンション(保持力)と呼ばれていますが、リスニングの上達には欠かせない能力です。ちなみに同時通訳の人はこの能力が桁外れに高いです。

余談ですが、学校では先生が黒板に英語を書いてそれを生徒がノートに写します。リテンション能力が高い生徒は、一度英文を見ただけで書き写すことができます。私が教員をしていたとき、そのような生徒は例外なく英語力が高かったです。

・単語が書けない場合の対処法

小学生の場合、英単語を書けるレベルまで到達していないことも多いでしょう。その場合は、聴き取った単語を正確に発音して意味がわかるなら、書けた(聴けた)こととして見なしてもかまいません。

スペリングの正しさまでを追及すると、白紙になってしまいます。お母さんが、聴けた単語を代わりに書いてあげれば大丈夫です。

何十回も繰り返し再生して、本当の限界までリスニングをする

あとはこの作業を繰り返して、何とか聴き取れなかった部分を埋めていきます。簡単にあきらめてはいけません。少なくとも30回は集中して聴きましょう。

動画を見ながら意味を類推したり、文法面から読まれた単語を予想したりします。本当にわからなくても、聴こえた音をカタカナでもいいので記録します。こうして本当の限界までリスニングを繰り返してできるだけ空白部分を埋めます。

リスニング学習の最もきついパートですが、集中力を切らさずに取り組みましょう。

子どものリスニング:字幕付きで再生して、答え合わせをする

ディクテーションが終了したら、今度は英語字幕を表示して答え合わせをします。字幕を出すには、画面下の字幕のアイコンをクリックするだけです。

このときは赤ボールペンを使用します。チェックすべき箇所を列挙します。

大文字・小文字の使い分け、ピリオドなど。

スペリングが正しいかどうか

聴こえなかった空白部分の英語

チェックした紙は、一見グチャグチャな状態ですがこれが最高の教材になります。

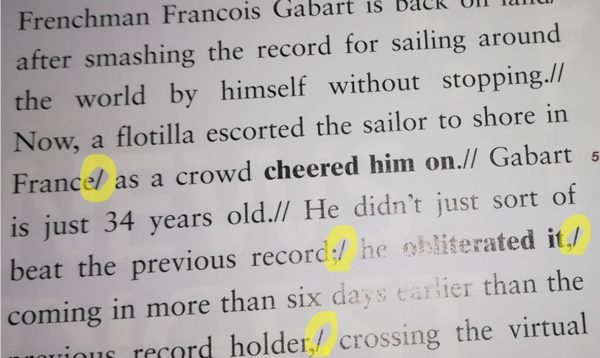

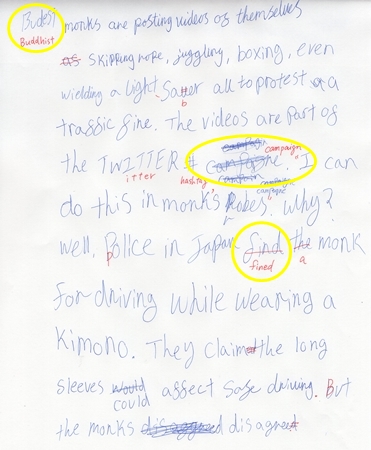

参考までに息子が実際にディクテーションをした紙を掲載します。CNN ENGLISH EXPRESSという中上級者向けの英語学習雑誌の音声を利用しました。「僧衣で運転していたお坊さんに警察が罰金を課したことに反発した僧侶達のニュース」です。

最初のBuddhist(仏教の)は単語を知らないために聴き取れなかった場所です。中央のcampaignのスペリングに悪戦苦闘した様子や、fined(~に罰金を課した)をfind(を見つける)と勘違いしている様子がよくわかります。

動画セミナーでは書き取りができなくてもリスニング力を向上する方法を紹介しています。

聴き取れなかった理由を考えるのが、リスニング力向上の第一歩

赤字が聴き取れなかった部分です。答え合わせをしてみると、あれほど聴き取れなかった英語が、案外簡単な英語であるとわかりがっかりすることがあります。これは上級者でもよくあることです。

では、次に聴き取れなかった部分について一つひとつ原因を探りましょう。まず、「単語を知らなくて聴き取れなかった」と「単語を知っているのに聴き取れなかった」の二つに分けて説明します。

単語を知らなくて聴き取れなかった

「知らない単語は聴き取れない」のは当然です。これに対する唯一の対策は、単語を覚えることです。

まず、辞書で単語を調べたら発音とアクセントを覚えます。小学生だと発音記号を知らないので、辞書の音声機能などを利用して正しい発音を覚えてください。

発音を覚えたらその文脈に最もふさわしい意味を1つ覚えましょう。「英語→日本語」で何度かブツブツつぶやきます。

もう一度音声を聴いて、この部分がスムーズに聞き取れたらOKです。

単語を知っているのに聴き取れなかった

やっかいなのは「単語を知っているのに聴き取れないケース」です。この場合は、以下の原因を一つひとつ検討してみましょう。

・覚えている発音が実際の音と異なっていたから(間違って覚えていた)

たとえば、favorite「フェイヴァリット」と発音すべきこところを「ファヴォリット」と覚えていたら、読まれた音と知識が一致しないため聴き取れません。この場合は速やかに正しい発音を確認して、間違った記憶を訂正しなければなりません。

新しく単語を覚えるよりも、間違って覚えた単語の発音を訂正するほうがはるかに時間がかかるし面倒です。そのため、新しく単語を覚えるときは必ず正しい発音とアクセントを覚えるように心がけましょう。意味は忘れても構いません。

・文中で音が変化したから

文中では、英単語は一つひとつはっきりと発音されません。隣同士の単語の影響を受けて、音が変化します。ここでは代表的な3つの変化について取り上げます。

音が消える場合

p,t,k,b,d,gなどの文字で終わる場合は、その音はほとんど発音されないことがあります

音がつながる場合

子音で終わる後のあとに母音で始まる語が続くとき、二つの音がつながります。これはゆっくり読むときもつながります。

音が変わる場合

tやdなどの文字で終わる語のあとにyの文字で始まる語が続くと、2つの音が影響しあって別の音になることがあります。

1つの単語としての正しい発音やアクセントを覚えていても、これらの音の変化に対応できないと聴き取れないことがしばしば起こります。対処法は自分が音読するときにこれらの法則に従って読むことです。

自分がネイティブと同じような音の変化に従って読んでいれば、対応できるようになります。

・速く読まれて聴き取れなかった

英語は強弱や緩急をつけながら話されるのが一般的です。「弱」の部分や「急」の部分はほとんど音が出ていないことも多いので、聴き取るのが難しくなります。

たとえば、助動詞のwouldなどは音読されるときは「ッドゥ」とわずかに音が出るだけです。実際、何度も音声を聴いてもそもそも音が出されていないこともあります。

このようなときに役に立つのが文法の知識です。助動詞のうしろには動詞の原形が来るため、動詞の部分が聞き取れれば聴き取れなかった助動詞を頭の中で補えます。

I thought that they would come soon.(彼らはすぐに来ると思っていました)なら、過去の文脈の中でcameではなくcomeが使われていることにより、「おそらく助動詞のwouldが読まれたに違いない」と推測ができます。

文法の知識はリスニング力を向上させるためにも必須なので、しっかりと勉強しましょう。

・自分が知っている意味ではなく、予想外の意味で使用された

どんなに知っている単語でも、意外な意味で使われると素直に音が聞き取れないことがあります。

これは自分の単語の知識を広げるチャンスととらえて「こんな意味があったのか」と学びましょう。次回からは不思議と聴き取れるようになります。

慣れてくると聴き取れなかった理由が手際よくわかるようになりますが、最初のうちはていねいに自分で考えることが大切です。

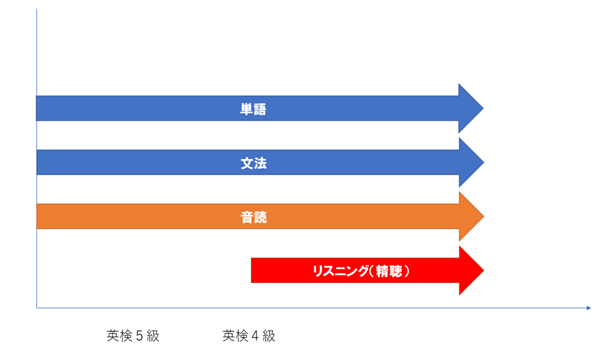

添削された英文を音読練習して、もう一度英語を聴き取る

リスニング力を伸ばすためには、原因の分析だけで終わらせてはいけません。何が自分に不足していたのかをハッキリと意識しながら、音声教材と同じように音読をします。

このときは文字が印刷された教材を使わずに、赤字だらけの添削済みの英文を使いながら音読するようにしましょう。

ナチュラルスピードで読まれる音声にかぶせるようにして音読を繰り返します。これはオーバーラッピングと呼ばれる音読トレーニングです。意味をきちんと理解しながら、同じように音読できるまで何度も練習しましょう。

最後にリスニングの仕上げとして、スクリプトを見ずに音声だけを静かに聞きます。最初の頃と違ってほとんどを理解できるようになっているはずです。ここまで終わったら、次の教材に移りましょう。

まとめ

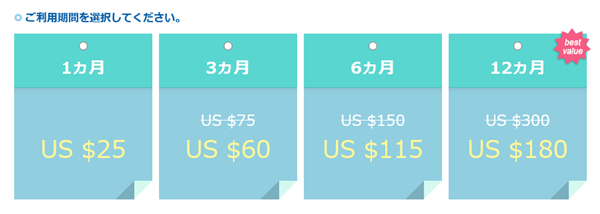

子どものリスニング用教材として、Little Foxは最適です。無料で楽しめる話がたくさん公開されているので、まずは子どもの反応を見ながら有料会員になるかどうかを検討しましょう。

小学校5、6年生で英語学習歴が多少あるなら、レベル2から始めるといいです。1エピソード全体でも1分弱ですが、長すぎるなら前半の30秒だけを集中して聴きましょう。

具体的な精聴方法はディクテーションです。何度も繰り返し再生しながら、聴こえた英語を文字におこして英文を書いていきます。スペリングが難しければ、お母さんが手伝ってあげるか適当に書いておきましょう。

答え合わせは赤ペンで行います。聞こえなかった部分がハッキリとわかるようにするためです。そして、なぜ聴き取れなかったのかを子どもに考えさせましょう。知らない単語が聞こえないのは当然です。

知っている単語なのに聴き取れなかった部分について、その原因をきちんと考え対策を立てるようにしましょう。仕上げにモデルの音声と同じように読めるようになるまで何度も繰り返し音読の訓練をします。

モデルと同じように読めれば、少しずつリスニング力が向上していきます。