同じ能力の子どもが同じ授業を受けて同じ時間自習しても、しばらくすると英語力に明らかな差が現れ始めます。この現象は教員時代とても不思議に感じました。

そのときに立てた仮説は、「学びの深さに差がある」ことでした。傍目には同じように学んでいても、彼らの頭の中の活動量には相当な違いがあります。

問題は、「何をどのように考えているか」は本人以外誰にもわからないことです。思考方法は本人以外把握できないし、コントロールもできません。

同じことは英語を書くときにも当てはまります。もしあなたの子どもがテキストの英語をノートに写すときに目線が頻繁に往復したり黙々と書いていたりしていたら、それは私がまったくわからないアラビア語をコピーしているのと変わりません。

私の推奨する英文の写し方は「ぶつぶつライティング」です。方法はとても簡単です。英語を紙に書くとき、ぶつぶつつぶやきながら書くだけです。

「ぶつぶつライティング」を始めるタイミングは、フォニックスの基礎を終了してからです。3文字からなる単語(bag, fatなど)がある程度読めたら、「ぶつぶつライティング」を開始します。

まずは英語の苦手な子どもが、どのように考えて間違いを繰り返すのかを分析します。そして頭の中の活動量と質を高めるためのコツを解説します。

Mr. SmithをMr. Sumisu と書いてしまう原因は

あなたの子どもが何気なしに「Mr. Smith」を「Mr. Sumisu」と書いていたら、どのようなアドバイスをしますか?

正しい綴りを教えるだけなら簡単です。しかし、その子は似た間違いを今後も繰り返します。そうさせないためには、間違いの原因をじっくりと考える必要があります。

カタカナを当てはめているから

Sumisuのスペリングを見ると、カタカナとローマ字の影響を受けていることがわかります。まず、Smithの読み方を覚えるときに「スミス」とカタカナをふっています。そして、「スミス」というカタカナの音に対応させるためにローマ字でSumisuと綴ります。

カタカナで置き換えて覚えている限り、永遠に正しい綴りであるSmithにはたどり着けません。

カタカナで単語を覚える弊害はもう一つあります。それは、本来の音節の数と違う数で音をとらえるようになり、その単語を音で聴いても認識できなくなることです。

英語のSmithは1音節(1つの音の塊)で一気に読まれます。ところが「スミス」とカタカナ読みすると3音節として脳に記憶されます。ネイティブがSmithと発音したときに、記憶の音の数と異なるため正しく聴き取れません。

このように英単語を覚えるときにカタカナで覚えてしまうと綴りをローマ字化してしまったり、リスニングが苦手になったりします。

正しい英語の発音をしていないから

英語と日本語では音の数と種類が異なります。だから英語を日本語の音で読むことは「やってはいけない」というより、不可能です。

例えば、カタカナの「ス」に変換される英語の音には「s」「th」のふたつの音があります。しかし、これらはまったく異なる音で綴りでもはっきりと区別されています。

【th】の音を出すときは、上下の歯のすき間に舌先を軽く挟んで、空気を出すことで音を出します。【s】は上下の歯は合わせた状態で、歯のすき間から空気を出します。

まったく異なるふたつの音をカタカナの「ス」にまとめるのが、どれだけ馬鹿馬鹿しいことかわかっていただけたでしょうか。

英語を書くときに「音読」していないから

子どもが英語をノートに書くときは「お手本を写す」ことがほとんどです。例えば先生が黒板に書いた英語やテキストに書いてある英文を写すときが相当します。

そのときに一文字ずつ確認しながら写しているとしたら、それは英語の音も意味もまったくわかっていない証拠です。

英語のできる子どもが「He likes a hamburger very much.」という文を写すとき、まず一文を音読します。このときの音読はぶつぶつ小声でつぶやく程度か、声には出さなくても頭の中で音声化されます。もちろん内容に即した映像が頭の中で再生されています。

そして一気にその一文をブツブツつぶやきながら紙に書いていきます。文章が長くなればときどき本文を見直すこともあるでしょう。しかし、この程度の長さなら一気に写せます。

このとき必要な能力は総合力です。英語を英語の音で発音できて、それに対応する綴りも覚え、文法を理解していなければこのような写し方はできません。

「正しい音読をして(インプット)、それを音声で出しながらそれに対応した英語を紙に書く(アウトプット)」ことができる子どもは英語の理解力が高いです。

正しい「ぶつぶつライティング」を身につけよう

初心者には一文を一気に覚えて紙に書くのはハードルが高いでしょう。その場合には、もっといい方法があります。英語初心者でも効果的な学習を可能にする「たった一つの習慣」を紹介します。

それは英語を書くとき(写すとき)は、必ずぶつぶつとつぶやくことです。私は「ぶつぶつライティング」と呼んでいます。「ぶつぶつライティング」はとてもシンプルな習慣ですが効果は絶大です。コツがふたつあるので解説します。

正しい発音を心がけること

まず、「正しい発音を心がけること」がポイントです。カタカナではなく、英語の音で正しい発音をしようと努力することです。

ネイティブ並みの発音にする必要はありません。しかし、日本語の音(カタカナに置き換えた音)ではいけません。少なくとも自分では英語独自の音をきちんと出そうと努力することが大切です。

【θ】の他にも【f】【v】【l】【r】など特に注意しなければならない音があります。できるだけ理想の音に近づけるように子どもに意識させましょう。

音節単位でつぶやきながら単語を書く

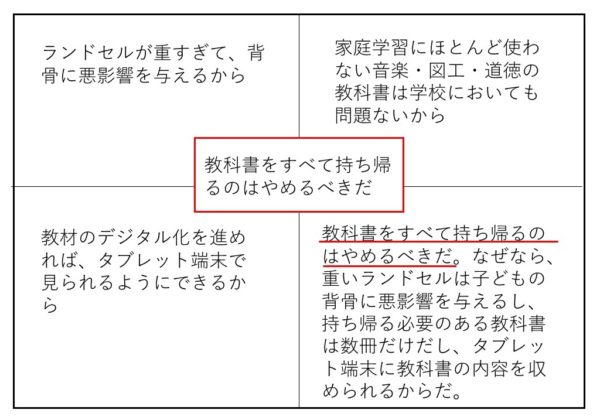

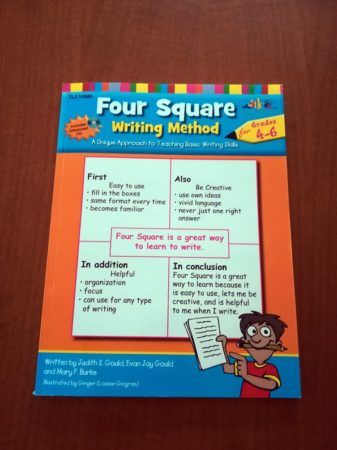

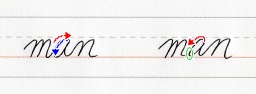

つぶやきながら英語を書くときにはもう一つコツがあります。それは「音節単位」で読みながら書くことです。少々わかりにくいので「international(国際的な)」を例に挙げながら、理想的な「ぶつぶつライティング」を解説します。

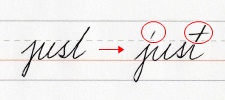

(ダメな例)

internationalと一気に読む→internationalと無言でノートに写す

これでは音と綴りの関係を確認しながら書くことができません。

(良い例)

inと読みながらinと書く。

terと読みながらterと書く。

naと読みながらnaと書く。

tionと読みながらtionと書く。

alと読みながらalと書く。

このように音節(一気に読まれる音の単位)で区切りながら、ブツブツ読んで写すのが理想です。音節については辞書通りに厳密に分けなくても、おおまかな感覚でかまいません。

naの箇所はアクセントの位置なので、ブツブツつぶやくときも強めに読むように心がけます。

上記のように「正しい発音」で「音節ごとにつぶやきながら」写す習慣をつけるだけで、英語力はメキメキと向上します。

自分の感覚と本物の英語との違いに何度も気づく

正しい方法で「ぶつぶつライティング」を続けると、自分が思い込んでいた音と綴りの間違いに何度も気づくようになります。

例えば、アルファベットの「u」はローマ字では「ウ」として置き換えられるため、「ウ」という音を出すと認識する初心者はとても多いです。実際はアルファベットの「u」は喉奥で出される強い「ア」として発音されることがかなりあります。

umbrellaという単語とイラストがあったとします。子どもは傘を「アンブレラ」の音で覚えています。ぶつぶつライティングをしながら、この単語を書くとき頭の中では次のようなことを考えます。

breと読みながらbreと書く→「レの部分はrか」(rの発音に気をつける)

llaと読みながらllaと書く→「ラはlがふたつか!」(lの発音にも気をつける)

(umbrellaの本当の音節はum・brel・laですが、感覚を優先しています)

この「すり合わせ作業」を何度も繰り返すことによって、正しい綴りを自動的に身につけられる仕組みです。

黒板の英文をノートに写す機会を無駄にしない

中学や高校で英語の授業を受けるとき、ノートやワークブックに英語を書く(写す)機会はたくさんあります。そのときに「ぶつぶつライティング」を続けた子どもと無言のまま文字を書き写しているだけの子どもでは相当な英語力に差が出ます。

授業中、声に出すことがはばかられるのであれば唇が動く程度に「ぶつぶつ」つぶやけばいいのです。書く時間すべてを「音声」と結び付ける作業をするだけで、そうでないときの何倍も濃密な学習効果を得られます。

さらに効果を高めたければ、英文を書いたあと目を離してもう一度口頭で英文をつぶやきます。そのときにその英文の意味に沿った状況をイメージしたり感情移入したりします。そしてその言葉を相手に言われたと仮定して、それに対する応答までを考えます。

例えば、You are too young to drive.(あなたは若すぎて車を運転できません)を写したら、顔を上げて口頭でこの英文を復唱します。

そのときに親が子どもに諭すように読みます。さらに自分が言われたときの反論まで考えます。When can I drive, then? (じゃあ、いつ車を運転できるの) という具合です。

ここまで深く学ぶ習慣をつけると、英文を単に読みあげるだけでなく会話の練習もしていることになります。

「ぶつぶつライティング」はただの習慣です。しかし、このたった一つの習慣が将来の英語力に大きな影響を与えます。お母さんは学習初期の段階から、この「ぶつぶつライティング」を習慣づけするように子どもにアドバイスをしましょう。

まとめ

ノートに英語を写す機会はたくさんあります。そのときに子どもが黙々と書いていたら要注意です。なぜならそのままでは英語の正しい綴りをいつまでも書けない可能性が高いからです。

私のおすすめは「ぶつぶつライティング」です。単語の音節ごとに正しい発音で読み上げながら綴りを書き写すだけです。たったこれだけの習慣で、自分の間違っていた音や綴りを何度も繰り返し確認できます。

中学校や高校に進むと英文をノートやワークブックに書く機会はとても多いです。その時間を最大限に効果的にするために、小学生の頃から「ぶつぶつライティング」の習慣をつけさせましょう。

頭の中の思考法・思考内容をコントロールできるのは子ども本人だけです。常に意識づけをしてあげて、習慣化されるまで続ける根気が必要です。