子どもの英語学習が順調に進むと、「英語の辞書が必要かも」と考える時期が来ます。ところがお母さんが書店に行くと、なかなか子どもに買ってあげたい辞書が売られていないことに気がつきます。

子ども用の辞書には、収録語数が極端に少なく用例がほとんどない辞書、定義の漢字にルビがない辞書など、欲しいものを探すのが困難です。小学5年生くらいになると読める漢字が増えてくるので、辞書選びはグッと楽になります。問題はその前の期間です。

私も子どもの英語学習を探していたとき、常に辞書に関する不満を感じていました。そこで、英語学習が順調にすすんでいる小学1年生~4年生の子どものいるお母さんのために、どのようにこの時期を乗り切ったらいいのかをまとめました。

Contents

いつから辞書は必要になるか?

英語の学習に欠かせないもののひとつに辞書があります。英和辞典・和英辞典・英英辞典・類語辞典など、私もいろいろ揃えてきました。最初に本格的な辞書を購入したのは高校入学のときだったと記憶しています。

では、子どもが英語を勉強していて辞書を必要とするタイミングはいつ頃でしょうか?

幼児期(~5歳)

幼児期に英語の辞書は不要です。この時期に覚えるべきことは、基本語・基本表現です。家の中にある物の名前、数字、曜日、月などをお母さんからの語りかけ(英語)で覚えたり、フラッシュカードで学んだりします。音声からのインプット中心です。

絵本の読み聞かせはこの時期の英語学習の柱になるものです。基本表現や単語を本から学び、実生活と結び付けることを繰り返して学んでいきます。余裕があれば少しずつ、フォニックスの基本を習ってもいいと思います。

このように幼児期は現物を見たり触ったりしながら音声で言葉を覚えるので、辞書は完全に不要です。基本語300語くらいはまではこのような方法で習得可能です。

小学校1年生~4年生

絵本を卒業して簡単な英語の本を読めるようになるのがこの時期の目標です。音声を大切にしながら、文字からのインプットも少しずつ増やします。文字を見て読めないといけないので、フォニックスの基本を習得済みであることが前提です。

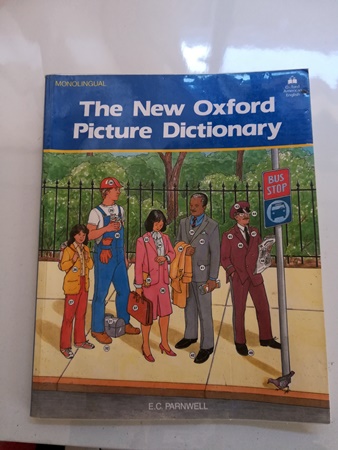

本の世界は子どもの生活空間を超えているので、見たことがない物も学ばないと内容を理解できません。そこで活躍するのは、「ピクチャーディクショナリー」です。有名なのは、「Oxford Picture Dictionary(English/Japanese)」です。

カテゴリーごとにカラフルなイラストと、それに対応する英語が書いてあります。この辞書では、ネイティブの生活空間が紹介されています。日本にはあまりなじみのない食べ物や植物がありますが、イラストの力でわかりやすく紹介されています。

ピクチャーディクショナリーは名詞は充実していますが、その他の種類の単語はあまりカバーできていません。絵で表現しにくいからです。

本を読み始めたら、少しずつ音読練習を取り入れると高い学習効果を得られます。使用する教材には知らない単語がたびたび登場するようになり、子どもにとっては難敵です。

辞書を必要に感じ始める時期ですが、できるだけ単語の解説付き教材(辞書不要の教材)の利用をおすすめします。なぜなら、この年齢の子ども達に使える辞書はほとんどないからです。これについては後ほど詳述します。

小学校5年生~

語彙力レベル2000~3000語を目指して、どんどん読書量を増やしていく時期です。この年齢になると少しずつ抽象的な言葉を理解できるようになります。日本語・英語に関係なく、どんどん語彙レベルを上げるようにしましょう。

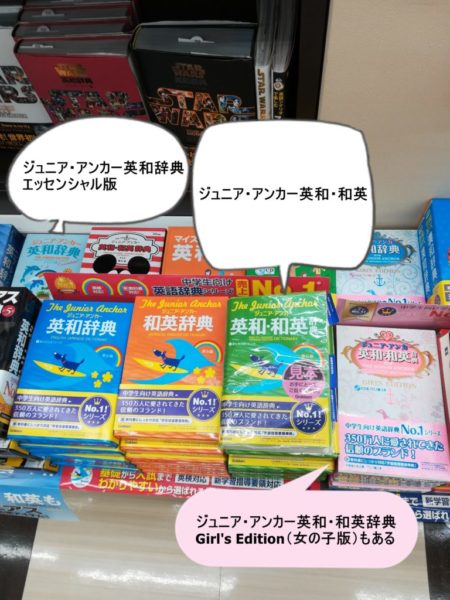

もし英検3級を取得しているなら、本格的な辞書を購入する時期です。英和辞典の定義に使用されている漢字をほぼ読めるなら、中学生用の辞書『ジュニア・アンカー英和・和英辞典』(学研)がおすすめです。

収録語数がちょうどいいです。収録語数が多すぎると調べるのに時間がかかります。辞書を調べている時間は無意味ですから、これはとても大切なポイントです。特殊な発音には注意書きがあるところも好感が持てます。

小学1年生~4年生の子どもが辞書を選ぶときの5つの問題

先ほど子どもの成長段階によって、3つの時期に分けました。幼児期は辞書不要であること、小学5年生からは本格的な辞書を購入してもよいことを確認しました。

小学1年生~4年生の子どもも、英語学習をしていると多くの知らない単語に出会います。当然、お母さんは「辞書を買ってあげようか」と考えます。ところがこの年齢の子どもの辞書選びには5つの問題があります。

子ども向け英語辞書は収録語数が少なすぎる

書店へ行き、子ども用の辞書を開くとあまりの収録語数の少なさに驚いてしまいます。知らない単語を調べたいのに単語が掲載されていないのです。これでは辞書の意味はありません。

子どもの読みやすい字の大きさで、収録語数がそれなりに充実している辞書はほとんどありません。

英語辞書の発音記号が読めない

新しい単語に出会ったときは、「発音(読み方)→意味→スペリング」の順番で覚えていくのが王道です。辞書の価値の半分は「発音」チェックにあるといっても過言ではありません。

ところが発音記号が読めない年齢の子どもには、初めて見る単語の読み方を調べようがないのです。カタカナで読み方を表記してある辞書もありますが、いくつかの理由からカタカナで覚えない方がいいです。

カタカナを敬遠する理由として、ひとつだけ例を挙げます。wrongとlongをカタカナで表すと、どちらも「ローング」としか表記できません。この二つの単語の発音はまったく異なるのに、【r】でも【l】でもない日本語の「ロ」では話になりません。

これを解決するには、フォニックスの基礎を習得してから、少しずつ発音記号を覚えるしかありません。音声で読み上げてくれる電子辞書でもいいのですが、小学生向けの良いモデルが今のところありません。

英語辞書の定義の漢字にルビが振られていない

日本人の子どもにとって頭の痛い問題は「定義の漢字が読めない」ことです。

例えばimproveの意味を調べて「を改善する」と定義に書いてあったとします。「改」は小4、「善」は小6で習う漢字です。「かいぜんする」の意味は知っていても漢字を読めないのでストレスを感じてしまいます。

このような辞書は、常に大人が傍にいないと学習できないので不便です。

定義が難しすぎて理解できない

辞書の役割は、「知らない言葉を知っている言葉で説明してくれること」です。もし知っている言葉が少ないと、辞書を調べても意味がわからないことがしばしば起こります。

例えば、potential(潜在的な)をこの年齢の子どもに説明するのは至難の業です。このような抽象的な言葉や論理的な言葉は、小学5年生以降でなければ理解するのは難しいでしょう。

子ども向け辞書は用例が少なすぎる

子ども向けの辞書にありがちな特徴ですが、ほとんど用例(例文)がないものが見られます。訳語がいくつか書いてあるだけのものが多いです。

これではどのように単語を使うのか、まったくわかりません。exciting と excitedの違いは例文や解説で確認すると簡単に理解できます。でも、例文がないとなかなか使い分けは難しいです。

このように、「子ども向け」を意識するあまり収録語数や例文が極端に少ない辞書がほとんどです。また、子どもが未熟なことが原因で、発音記号を読めなかったり、定義の漢字を読めなかったり、意味を理解できなかったりします。

適切な辞書がほとんどないこの時期、子どもはどのように英語学習をすすめていったらよいのかについて考えてみます。

小学1年生~4年生はこうして乗り切る

私の息子も6歳から辞書の必要性を感じ始めました。インターナショナルスクールで毎日のように出される宿題で、知らない単語と格闘している様子を見て何とかしてあげたかったからです。でも、子どもに適した辞書がないことに私はそのとき初めて気がつきました。

結果としては、辞書を買わなくても大きな支障もなくボキャブラリーを増やせましたが、そのときの経験をもとにアドバイスをします。

基本語300語とフォニックスをマスターする

まず、基本語300語は一瞬で口から出てくるまで練習しましょう。覚えるべきは、子どもの生活空間の名詞、親子でよく使う動詞、簡単な挨拶などです。

この種の基本単語は辞書からではなく、たくさんの用例を通じて単語の持つ多面的なイメージを捉えることが大切です。幼児期にマスターしていれば問題ありません。

このレベルの単語を辞書で覚えようとすると相当効率が悪いです。試しに「be」を調べてください。be動詞は基本中の基本ですが、辞書の定義や用例が多すぎて読む気が失せます。

この種の単語は、使いながらイメージを固めていくのが一番です。

もう一つ大切なのは、小学校に入ったら初めて見た単語を何とか読める状態にしておくことです。つまり、フォニックス(音と綴りの規則)の基本を身につけることです。

フォニックスには例外もたくさんありますので、そのような単語は個別に覚えるしかありません。

基本語とフォニックスの基本を身につけるまでは、辞書は一切不要です。

無料メルマガ「効果的な子どもの英単語学習法」に登録すると、特典で英検5級相当の英単語が Quizlet(学習アプリ)で学べます(動画解説付)

できるだけ辞書不要の教材を使用する

音読トレーニング(詳しくは「小学生から始める音読トレーニング(理論編)(実践編)」の記事を参考にしてください)は小学生にも非常に有効な英語学習です。私は息子に音読トレーニングをさせたとき、教材としてeラーニング(インターネットを利用した学習サイト)を利用していました。

字幕ON/OFFできる動画、文字だけプリントアウトできる機能は大変便利でした。さらに、そこで扱う単語のほとんどは「単語リスト」として見られました。ひらがなの定義、スピーカーのアイコンをクリックすると音声を再生できます。これは重宝しました。

このような教材を使用することで、辞書を使わずに英語学習をすることは可能です。

シソーラス(類語辞典)は役に立つ

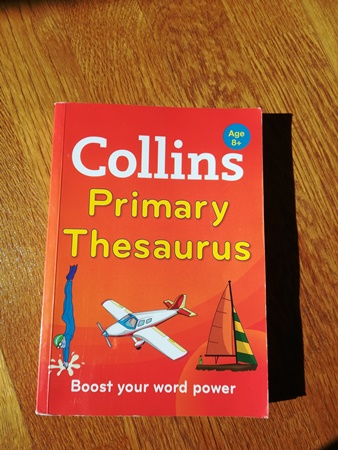

日本の学習者にはあまりなじみがないかもしれませんが、シソーラス:Thesaurus(類語辞典)があります。英語は繰り返し同じ言葉を使用することをできるだけ避けるようにするのが基本です。英作文をするときはこのような辞書が必要です。

例えば、「おいしい」の意味で、tastyばかりを使ってはいけません。good, nice, delicious, scrumptiousなどで言い換えていくのです。「最初にdeliciousを使ったら、次はどの言葉で言い換えようか」と考えた時に使用するのがシソーラスの本来の使い方です。

でも、すでに知っている単語がある程度あるのなら、それをヒントに意味を調べることが可能です。例えば、giganticの意味を調べたいとき、シソーラスで調べると、very big, very largeなどの言葉を見つけることができ、「とても大きい」とわかるようになります。

具体的には子ども向けのCollins Junior Illustrated Thesaurusなどを利用するといいでしょう。英英辞典にやや似ていますが、別の単語に言い換えているだけなので子どもにも理解しやすいと思います。

どうしても必要ならこれがおすすめ

上記のような方法で英語学習をすすめていても、進度の速い子どもの場合、どうしても辞書を欲しくなることもあります。その場合は、『ジュニア・アンカー英和辞典エッセンシャル版』(学研)がおすすめです。

収録語数もそこそこありますし、定義がひらがなで読みやすいです。付録も充実していて、暇なときに眺めるだけでも勉強になります。中学生向けとして販売されていますが、小学生向けです。

小学5年生からはもう少し本格的な辞書が必要になりますが、それまでの橋渡し役として、十分な内容です。

子どもの辞書についてのQ&A

辞書に関する質問をまとめてみました。私もこれまでたくさんの辞書を購入してきましたが、レベルや目的によってときどき買い替えるものだと思っています。使いづらさやストレスを感じたら、さっさと買い替える方が良い結果を生み出します。

紙の辞書と電子辞書のどちらがいいか?

先ほどおすすめした子ども向けの辞書『ジュニア・アンカー英和・和英辞典』は紙の辞書です。今のところ電子辞書に収録されていないようです。この場合は紙の辞書を使うしかありません。

家で調べるための辞書なので、重量は問題ありません。

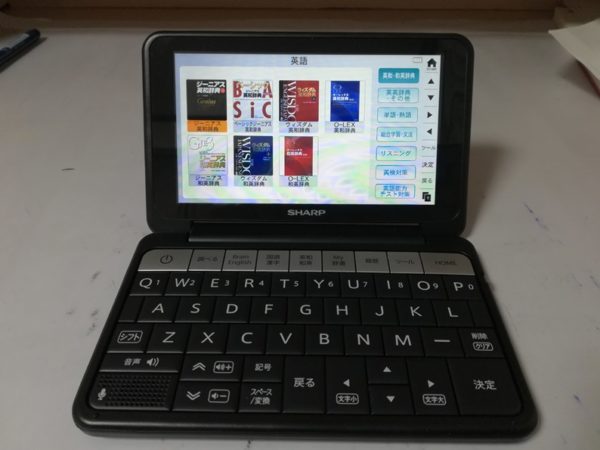

いろいろな意見があると思いますが、英検準2級を目標にし始めたら、私は高校生向けの電子辞書をおすすめします。

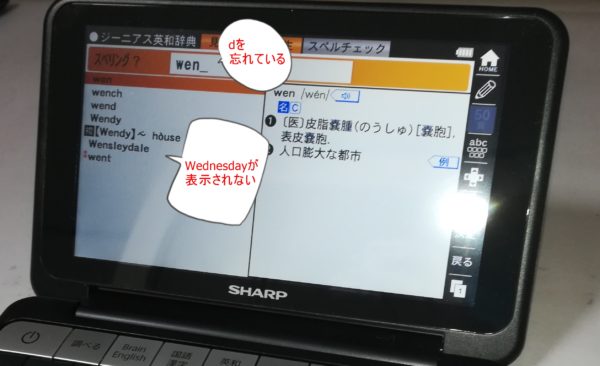

・文字をタイピングするので、綴りを覚えられる

単語を調べるときに文字をタイピングするので、スペリングミスに気がつきます。例えば、Wednesdayなどは子どもが間違えやすい綴りです。よくあるのはdを忘れるパターンです。探している単語が表示されないので「あれ?」と気がつくようになります。

・検索が早い

単語を調べている時間は無意味です。読み方や意味を覚える方が大切です。紙の辞書よりも電子辞書の方が時間を節約できます。

私もよくやってしまいますが、調べ終わった後いったん閉じてしまい、もう一度確認したくなるときがあります。あれは本当に面倒です。電子辞書ならONにすればそのまま残っていますし、履歴から検索することも簡単です。

・発音記号を覚えられる

発音記号を覚えるときに、まず記号を見ながら口でつぶやいてみます。その次に電子辞書の読み上げ機能を使って耳から確認します。このような作業を繰り返すと、発音記号を正確に覚えることができます。

全ての単語に読み上げ機能のアイコンがあるわけではないので、発音記号を速く正確にマスターできる電子辞書は便利です。

電子辞書のメーカーが最も力を入れているのは、高校生向けのモデルです。価格と内容のバランスを考えると、最もコストパフォーマンスの高いモデルが揃っています。

小学生が使用するにはやや高度すぎますが、小中学生モデルはほとんど販売されていない現状では、高校生用から選ぶしかなさそうです。

電子辞書、それともスマホ(タブレット)の辞書アプリ?

結論からいうと、両方揃えたほうがいいです。調べたいときに手元にないと困るのが辞書です。電子辞書は紙の辞書に比べて持ち運びしやすいですが、常に手元にあるものでもありません。

小学生にスマホを持たせているお母さんは多いでしょうから、有料の辞書アプリを入れてあげましょう。中には数千円するアプリもありますが、やはり内容は充実しています。

私は履歴(ヒストリー)機能を活用して単語力の増強(ボキャビル)をしているので、そのときは電子辞書を利用しています。一方、ブツブツつぶやきながら会話練習するときは、携帯の辞書アプリを利用しています。

和英辞書、英英辞書は必要か?

・和英辞書

お母さんの中には「和英辞書」は不要と考える人も多いです。塾や学校では「和英辞書は使用するな」と指導されることもあるようです。

和英辞書不要論の根拠は「日本語に引きずられておかしな英語を覚えてしまう」からです。

極端な例を挙げると、誰かの意見に賛同するときの「その通り」を英語にしたいと考えます。このときthe street(その通り)を辞書で見つけて覚えてしまうから、ということです。

でも、これは日本語力の問題です。さすがにここまでの勘違いをする子どもはほとんどいないと思います。ちなみに正解は“You are right.”です。

和英辞書は正しく使うと、スピーキングやライティングのときに手放せないくらい便利です。私は普段の思考を英語で行うトレーニングをしていますが、表現できないようなことがたくさん出てきます。

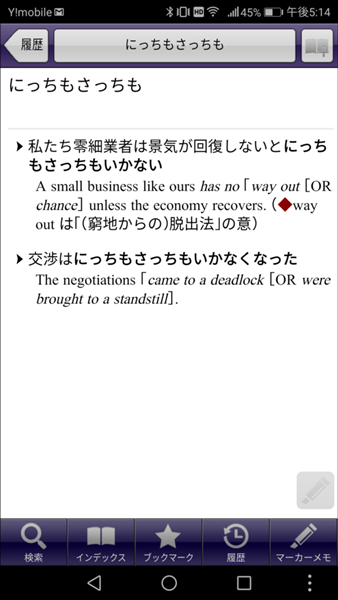

*オーレックス英和・和英辞典より

先日も高齢者ドライバーの事故が増加しているニュースを聴いたとき、「免許を返納するべきだ」と考えました。「返納する」にぴったりの表現がわからないので、スマホの辞書アプリで検索するとturn upがヒットしました。

英語なら、“They should turn up their driver’s license.” でしょうか。このように英語の発信力(スピーキングやライティング)を高めるときに、和英辞書は活躍します。極端な誤用を恐れて和英辞書を使わないのは、非常にもったいないです。

・英英辞書

日本で英語学習する子どもには、英英辞書は不要です。定義に使われている言葉の語彙レベルに到達していないので理解できないからです。

英英辞書を信奉している人たちは、「英語と日本語でぴったりと対応しない言葉があるから英語は英語で理解させるべき」と主張をします。でも、実際は一致している言葉も数多くあります。

例えばmicroscopeを英英辞書で調べると“an optical instrument used for viewing very small objects.”(微小な物を見るための光学機器)と定義されています。この意味を小学生は理解できるでしょうか?

英和辞書で調べれば「顕微鏡(けんびきょう)」と書いてあり、理解できない小学生はいないはずです。名詞であれば、ピクチャーディクショナリーを活用したほうがより簡単に分かります。いずれにしても英英辞書にこだわる理由はありません。

まとめ

英語学習に熱心なお母さんなら、子どもの辞書選びの難しさは共感していただけると思います。子どもの知りたい気持ちにストレートに返してくれる辞書が理想ですが、なかなか見つかりません。

基本単語が1000語に到達するまでは辞書なしで学習をすすめても何ら問題はありません。単語リスト付きの教材を利用して乗り切ってください。どうしても必要なら、選択肢は少ないですが子ども向きの辞書を購入しましょう。

辞書は一生使うものではなく、学習レベルに合わせて買い替えるものという認識が必要です。映画を観ているときに気になった知らない単語などはすぐに調べられるように手元に置いておきましょう。

英会話教室やオンライン英会話でも知らない単語が出てきて気になるようなら、メモに残しておいて調べる習慣をつけるようにしましょう。